AIにはない

リアルタイム性が

コミュニケーションを生み出す

第3次AIブームと言われる現在、さまざまな分野でのAIの活用がニュースになり、AIが人間を超えた存在になるといった言説も話題になっています。果たしてAIとは、人間にとってどんな存在なのか? AIと人間がコミュニケーションすることは可能なのか? 情報という視点から人と機械の関係性を研究されている西垣 通氏にお話を伺いました。

東京大学名誉教授。1972年に東京大学工学部卒業後、日立製作所、スタンフォード大学客員研究員を経て、明治大学教授、東京大学教授を歴任。東京大学を定年退職後に東京経済大学教授を務め、2019年3月に退職。

時間という切り口でAIと人間の違いを考察

—AIと関わるようになったきっかけを教えてください。

西垣:私は東京大学工学部の計数工学科で学んだあと、日立製作所の研究所に勤めていました。そのときにアメリカのスタンフォード大学に留学する機会があったんです。1980年頃で、ちょうどAIの第2次ブームの真最中。しかもスタンフォードは、そのブームの中心地でした。AIに本格的に出会ったのは、その頃です。

そのあと日本に戻り、明治大学に移りました。通常なら、工学部などで教鞭を執るのでしょうが、私の場合は文系の学部に所属し、プログラミングなどを教えていました。そこで文系の先生方、特に、フランスの現代思想の専門家と交流を持つようになり、私自身も社会学や哲学を勉強し始めたんです。これは大きな転機でしたね。それ以来、理系文系という垣根を越えて、AIや情報について研究を続けています。その後、東大で基礎情報学を構築し始めましたが、その研究スタイルは変わっていません。

—AIと人間の違いは何だと考えていますか?

西垣:さまざまな相違点がありますが、最近考えているのは時間という切り口です。AIにとっての時間と、人間あるいは生命にとっての時間は違うということです。AIとは結局、過去の出来事をデータとして取り込み、それを統計的に処理して答えを出す「機械」にしかすぎません。

—AIの時間は、過去がベースということですね。

西垣:ええ。では人間はどうか? 人間も同じように、過去のデータを分析して考えることはあります。でも、それだけではありません。人間だけでなく生物は皆そうですが、リアルタイムで現在を生きています。違いを端的に言えば、過去のデータを整理して判断しているだけのものと、過去だけではなく現在、そして未来に向けた時間の中で考え、生きているものとの違いということですね。

AIとのコミュニケーションそしてメディアとしてのAI

—では、AIと人間とのコミュニケーションについては、どのようにお考えですか?

西垣:そういったコミュニケーションが可能だという人もいます。特に、人間の姿に似せて作られたAIロボットの場合は、本当に会話をしているように感じることもあるでしょう。しかし、コミュニケーションというものは、本来リアルタイムなものです。AIは既存のデータに基づいて返答しているだけですが、人間は、言葉だけではない意識下のやり取りも含みます。そしてそこには、欲望や感情もあります。コミュニケーションは「生きること」と不可分で、ルールに基づく形式的な論理処理とは異なるのです。

では、AIとは人間にとって何なのか? ひと言でいえば「メディア」だというのが、われわれ基礎情報学研究者の学問的見解です。つまり、情報を処理して人と人をつなぐ媒体ということですね。例えば、アップルの「Siri」とかソフトバンクの「Pepper」は、主体的にコミュニケーションしているように感じられますが、実はメディアであって、機械的な接続の役目を果たしているだけなんです。

—AIは、コミュニケーションの主体ではないということですね。

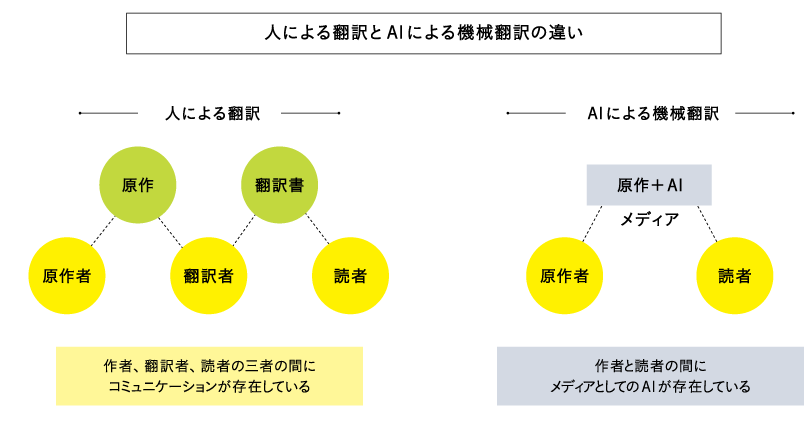

西垣:はい。AIによる機械翻訳に関しても、基本的に同じことです。人間の翻訳者は、原文を読んで機械的に訳しているだけではありません。その作家はどういう人なのか、ほかにどんな作品があり、どんなことに興味があり、どんな気持ちで書いているのかなど、考えながら訳しているわけです。そこには、原作者と翻訳者、そして読者という3者によるコミュニケーションが存在しています。しかしAIによる翻訳の場合は、機械的な変換や統計処理を行っているだけで、構造が全然違う。作者と読者の間にメディアとしてAIが存在しているだけなんです。

もちろん、機械翻訳が駄目ということではありません。翻訳家の補助的なツールや言語学習のためのシステムとして役に立つでしょう。ただし、全面的に信頼すると危ないですよね。特に、まったく知らない外国語を機械翻訳のみに頼って意味をつかもうとするのは危険です。

人間の翻訳者は原作者の人間性や気持ちなどを加味して原作を翻訳し、出来上がった翻訳書も介して、原作者/翻訳者/読者という三者によるコミュニケーションが存在する。一方のAIによる翻訳は機械的な変換や統計処理を行っており、原作者と読者の間にメディアとしてAIが存在しているだけとなる。

AIはレンブラントやバッハになれるのか?

—以前、AIがレンブラント風の絵画を描いたというニュースが話題になりました。AIが芸術作品を生むことは可能 なのでしょうか?

西垣:AIがバッハ風の曲を作ったというニュースもありましたね。確かにAIが芸術作品を生み出したかのように見えますが、実はそうではないと思います。レンブラントやバッハが芸術家であった所以は、それまでなかったレンブラント独自、あるいはバッハ独自の世界を新たに生み出したからです。AIがやっていることは、そういうことではない。過去の作品のデータをいろいろ組み合わせて、模造品を作っているにすぎません。

—それは本来の芸術ではないということですね。

西垣:これまでにないものを作りたい。そういう野心のもと、芸術家は作品と格闘するわけです。人々が作品に感動し、芸術家を尊敬するのも、そのためです。「AIならバッハ風の曲をすぐに何千曲でも作れますよ」なんて宣伝文句は、私に言わせれば、何の意味もないことです。

まあ、エンタテインメント業界には需要があるでしょうね。低コストで効率的に、売れるコンテンツを作ることができれば、それに越したことはない。しかし、それだけでは真の芸術家が困ります。これは看過できない問題です。

—AIによるクリエイションにおいては、ネガティブな面しかないのでしょうか?

西垣:いえ、もちろんポジティブな面もあります。例えばAIは、新しい表現、新しいアートを生み出す“メディア” にはなり得るでしょう。芸術を生み出すのではなく、人間の芸術活動のための契機になるということですね。人間には生理的、身体的な制限がありますが、AIなどのテクノロジーが、何らかの身体的制限を超えるツールになり得る。イメージとしては、20世紀初頭のシュールレアリズムにおける、自動書記の現代版のようなものです。

さらに言えば、これまでは芸術作品を生み出すために、専門技能やある程度のお金が必要でした。しかしAIを活用すれば、そういったものを持っていない人でも、芸術作品を作れるようになるのではないでしょうか。

—いわば、芸術の民主化のようなものでしょうか?

西垣:そうですね。すでにYouTubeなどの動画投稿サイトにアマチュアが作品をアップロードするといったことが普通に行われています。すると、その作品に刺激されてほかの人が新たな作品を作るということも起きます。AIやインターネットといったメディアが新たな芸術の苗床となるわけです。

—集合知のアート版と言えますね。

西垣:ただし、作品を作り出すのはあくまでも人間の感性です。AIが主体ではない。そこは注意してほしいですね。

AIをどう活用するべきか?

—AIと人間の相違点やAIの限界について、さまざまな視点から説明していただきました。しかし世間には、AIに人間的な部分を求める人、あるいは人間を超えるような知性が実現できるのではという考えがあります。

西垣:そういった考えの根底にあるのは、実は古典的な西洋思想、いわゆる形而上学だと思います。神が作った世界は秩序を持っている。従って、因果律が支配する世界を隅々まで理性によって徹底的に分析できる。そうすると人間を超える論理的知性もありえますから、現在のAIを巡る楽観的な言説につながっているんですね。つまり、テクノロジーが進化していけば、いずれは世界の仕組みをAIがすべて理解できるようになるといった思想です。

しかし、そんなふうにAIを万能の存在として捉えることは、私は非常に危険だと思っています。AIをエンタテインメントの分野で楽しく活用するのは、まあいいでしょう。また、定型的データ処理のような重労働をAIに肩代わりさせるのも悪くないでしょう。しかし、AIの力を過信して、社会的な判断や人間の生死に関わるような決定をAIに丸投げすることには慎重であるべきです。経済効率を偏重する新自由主義とAIへの過信が結びつくと、個人情報が勝手に流用され、自動スコアリングによる階級差別が生まれる恐れもあります。

AIは素晴らしい技術ですが、万能ではありませんし、使いこなすためのノウハウもまだ確立されていません。AIを上手に活用するには、工学的な発展だけでなく、哲学や社会学といった幅広い分野からの検証が必要ではないでしょうか。

『AI 言論 神の支配と人間の自由』(2018 年 講談社刊)。第3次AIブームを迎え、AIという言葉が一般にも浸透した現在、その歴史を振り返りながらAIに何が可能で何ができないのか、そしてそれはどういう未来を創ろうとしているのかを提示する。

人間のリアルタイムのコミュニケーションと、AIの過去のデータに基づく処理は同質ではないと語る西垣氏。AI 万能論に陥るのではなく、AIに何ができて、何ができないのかを理解する必要性があると警鐘を鳴らす。