人の社会性の源泉を

探求する脳科学

他者をうらやむニューロンはどこにある?

Atsushi Noritake

自然科学研究機構生理学研究所 助教。関西学院大学文学部卒、関西学院大学文学研究科心理学専攻前期課程・後期課程修了、心理学博士。玉川大学脳科学研究所研究員・嘱託教員、関西医科大学生理学第二講座助教を経て、2017年4月より現職。

他者の報酬が気になる

ニューロンを発見

—則武さんは「脳が報酬をどのように処理しているか」について研究されていますが、何が動機でしたか?

則武 厚氏(以下、則武):近年、神経科学の進展の中で「報酬」に関わる脳の回路がわかってきました。しかし、その多くは、一個体、つまり「自分」の中だけの話でした。私たちの日常生活では、常に他者が存在し、他者との比較を通して価値判断が行われています。このとき重要な「他者の報酬」をどう捉えるのか、その神経メカニズムについて知りたいと思ったのです。

—ここで言う報酬とは具体的には何でしょうか?則武:生物にとっては自らの生存確率を高めるもの、つまり水や食べ物、お金などが報酬になります。しかし、その主観的な価値は状況によって変化します。例えば、「今すぐ10万円もらう」のと「1年後に11万円もらう」のはどちらが良いかと問われると、多くの人は「今すぐ10万円」を選びます。人は現在の報酬の価値を高く見積もるのです。そして何より、主観的な価値に影響を与える重要な要素が「他者」です。私たちの日常的な感覚でも、自分と同じ仕事をしていた同僚が自分より多く給料をもらっているのを知ったら、自分の給料が低いものに思えてきたりしますよね。その理由が何かと述べることは難しいですが、ヒトやサルなどの霊長類は、集団での社会生活によって生存確率を高めてきたと考えられ、他者との比較が1つの理由と言えるかもしれません。社会神経科学(Social Neuroscience)という新しい脳科学の領域は、この社会性のメカニズムを神経のレベルから探求しようというものです。

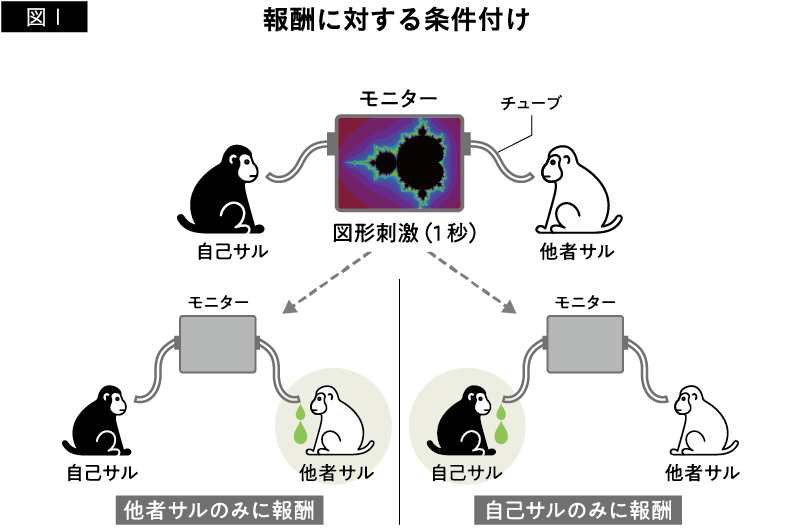

—2018年に則武さんらがNature Neuroscience 誌に発表した実験で明らかになったことを教えてください。則武:まず、2頭のサルを向かい合わせに座らせ、お互いの様子を見られる状況を作り出し、報酬(ジュース)を受け取る確率に対する反応を調べました。重要な結果の1つとして、サルは自分の報酬が多いと予測するとぺろぺろと舌を動かすのですが、その期待行動の回数が自分の報酬の確率だけでなく、相手の報酬の確率によっても変化しました。自分の報酬確率が高いときに期待行動が多くなるだけでなく、相手の報酬確率が高くなるときには期待行動が減ったのです。つまり、サルにおいても、他者の報酬の大小によって自分の報酬の主観的価値というべきものが変化し、それが行動として観察できたということです(図1)。これを確かめた上で、その行動が観察されたときに、サルの脳のどの部位が自分と相手の報酬情報の処理をしているのかを調べました。具体的には、サルの脳のいくつかの部位に電極を置き、神経細胞(ニューロン)の反応を観察しました。

図1 報酬に対する条件付け

実験では、サル2頭を向かい合わせに座らせてお互いの状況を見える状態にすることで、他者の報酬の影響を操作できる状況を作り出した。実験手順は、まず、ジュース(報酬)が出るチューブを口のそばに配置する。2頭のサルは同じモニターを見ている。モニターに抽象的な図柄を表示し、図形が消えた後に、自己または他者の一方に報酬を出す(あるいは両方出さない)ということを繰り返した。数種類の図形を用意し、図形ごとに自己と他者に報酬が出る確率が決まっている。繰り返し学習させているので、各サルは、ある図形が出ると自分と相手に報酬がどのくらい来るかがわかる(条件付け)。

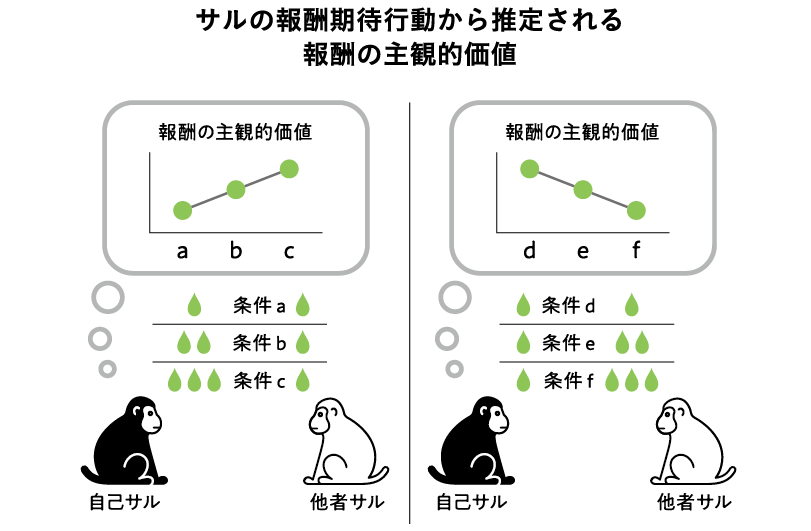

サルの報酬期待行動から推定される報酬の主観的価値

条件付けされたサルは、自己の報酬確率が高まる(図では水滴の数を増やして表現)ほどジュースを舐めようとする行動(リッキング)が増える。この行動の変化は、自己の報酬の主観的価値の高まりと考えられる。一方で、自己の報酬確率は一定で、他者が報酬をもらえる確率が高まるほどリッキングは減少する。この行動の変化は、他者の報酬確率が高まることによって、自己の報酬の主観的価値が下がったと考えられる。これらの行動の変化は、自己の報酬の主観的価値が、他者の報酬の情報によって影響を受けることを示している。

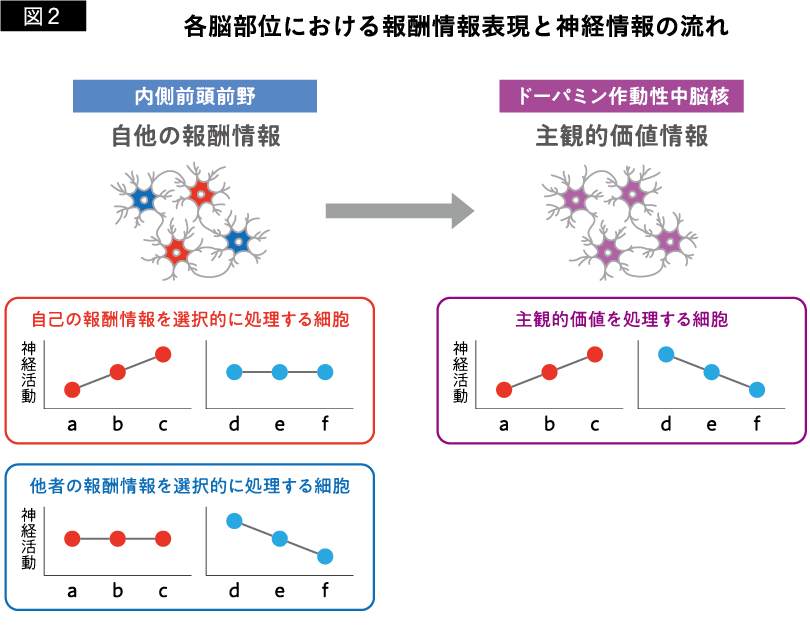

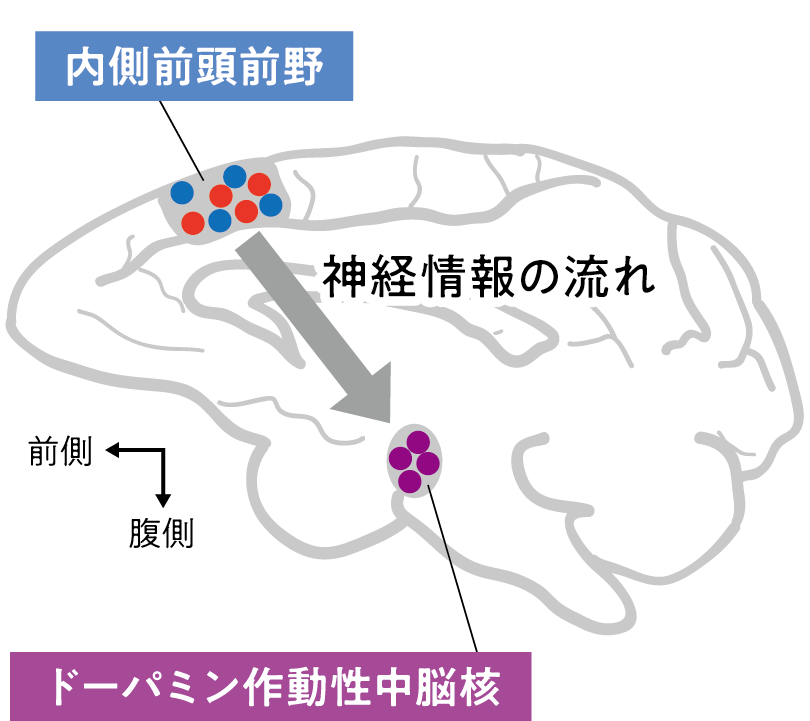

則武:特に着目したのは、「ドーパミン(DA)作動性中脳核」という、これまでの研究では自分の報酬情報を処理していると言われていた古い脳の部位です。もう1つは、「内側前頭前野」という他者の意図や行動をモニターすると言われている新しい脳の部位です。実験の結果としてわかったことは、「DA作動性中脳核」のDA神経細胞は、自分の報酬が多いと予測されるときに反応が大きくなるだけでなく、他者の報酬が多いと予測されるときに反応が小さくなったのです。これまでの研究では、「DA神経細胞」は自分の報酬に反応することは知られていましたが、それだけでなく、相手の報酬にも反応するということがわかりました。つまり、「DA作動性中脳核」のDA神経細胞は、他者の報酬も統合して「自分にとってどれだけ良いか」という報酬の主観的な価値に対応する処理をしていることがわかったのです。一方で、「内側前頭前野」では、自分の報酬だけに反応する神経細胞と、相手の報酬だけに反応する神経細胞が別々に見つかりました。つまり、「内側前頭前野」では、自分と相手(他者)の報酬それぞれについての情報が保持されており、それは統合されていないということです。

—他者の報酬が自分の報酬の価値を左右する。それに対応する脳の働きが示されたのですね。ただ、新しい脳では自分と相手の報酬が統合されておらず、古い脳で統合されていたというのは何を意味しますか?則武:人間の脳では、古い脳から新しい脳への情報の流れと、新しい脳から古い脳への流れの両方があります。何となく古いほうから新しいほうへ情報が流れるイメージがあるかもしれませんが、この実験結果は逆で、新しい脳で処理された自分の報酬と相手の報酬の情報が、古い脳へ送られて統合されていることを示唆しています(図2)。これは、DA作動性中脳核において、自分だけでなく他者という要因まで組み込むには、新しい脳である内側前頭前野の自己と他者の報酬を切り分けた処理を必要とすることを意味しています。集団生活をするようになって他者という新しい環境要因に対応するために、古い脳と新しい脳がオーケストラのように協調して働いているようにも捉えられます。この内側前頭前野における切り分け処理は重要で、これらの情報を基にして、他者視点や集団視点の獲得が可能となっているのかもしれません。

また、これら2つの脳部位以外にも「視床下部外側野」では、「DA作動性中脳核」とは逆の反応パターンの細胞、つまり「自分にとってどれだけ悪いか」に対応するような細胞も見つかっています。この辺りの関係性はさらに研究を深める必要性があります。

図2 各脳部位における報酬情報表現と神経情報の流れ

「ドーパミン作動性中脳核」(古い脳)では、自己の報酬情報と他者の報酬情報の両方に反応する細胞が多く発見された。「内側前頭前野」(新しい脳)では、自己の報酬情報に選択的に応答する細胞と、他者の報酬情報に選択的に応答する細胞が別に見つかった。さらに、「内側前頭前野」から「ドーパミン作動性中脳核」への情報処理の流れが反対の流れよりも多いことが明らかとなった。これらの結果は、主観的価値がこの神経情報の流れによって形成されていることを示唆している。

誰とでもつながれるけれど

つながれない現代

—「DA作動性中脳核」が主観的価値を処理しているということでしたが、そもそもドーパミン細胞は、どのような役割を担っているのでしょうか?

則武:中脳のDA神経細胞は報酬が期待とどの程度異なったかという「予測誤差」を表現していると考えられています。生物が生きていくためには、試行錯誤で学習していく必要があります。その際にどのくらい期待から外れたのかという信号があれば、それを手掛かりに世界を予測できるようになり、生存確率が高まります。先ほどの実験結果は、社会的動物が生きていく上で、他者の報酬の情報やそれとの比較が、何らか(例えば、得た報酬の分配や競合)の役に立っているということかもしれません。

—現代の人間は、特に他者との関係で悩みを抱えているように思います。則武さんのご意見をお聞かせください。則武:サルもヒトも集団を作ることによって個体の生存確率を高めてきました。基本的には血縁を中心としたせいぜい数十個体のグループでした。しかし、ヒトは「趣味のコミュニティ」や「会社」など、目的によってその時々で異なるグループに属したり、同時にいくつものグループに属することができるようになりました。他者と関わる機会が増し、軋轢も増えたわけです。さらにインターネットが物理的距離の制約を取り払い、今までのスケール感では自分と他者の関係性が測れなくなってきています。このような状況下で、現代の人々は個人と集団の間で悩み、そこから精神疾患になってしまうのかもしれません。

—誰とでもつながれるけど、同時に、これまでにない形でのつながれなさ、疎外感が生じていると。則武:そうですね。最新の神経科学のトピックの1つとして、COVID-19の影響でより関心を集めている「ソーシャル・アイソレーション(社会的孤立)」があります。そこでもセロトニン神経を多く含む背側縫線核のDA神経細胞の働きが注目されています。おそらく私たちは社会的に「つながっている」「つながっていない」ということを遺伝子や神経レベルで重要視していて、「つながる」ことを強く求めているのです。

しかし、同時に他者は自分の欲求や行動を抑制する存在でもあるわけです。一個人の生存に必要なモノや機会が溢れている現代では、集団に属する意味が薄れてきている場面も多くみられ、個人の欲求と集団による圧力との軋轢が表面化してきているようにも捉えられます。一方でインターネットはこれまでにない大規模な集団も生み出しています。「ヒトがこの新しい環境にどう適応し、脳の神経回路や処理を変化させるのか」は面白いテーマだと思います。

—社会性の脳科学の研究を進めていく中で、則武さんの人間や社会の見え方が変わったところはありましたか?則武:やはり人間は動物なんだなと思う一方で、大規模な社会を持つ人間ゆえの能力の特殊性も強く感じます。また、社会はとても不安定でありながら、同時に大きなうねりの中で、どこかで突出する機会を待っているようにも感じます。我々の研究が、一般の方々が自己(ヒト)を理解する一助になればと思いますし、我々の落とす一滴の雫が、社会の変化のきっかけになればとも思います。