複数の身体を持つ可能性

身体感覚の拡張は

自己と社会をどう変えるのか

南澤 孝太

Kouta Minamizawa

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(KMD) 教授。東京大学工学部計数工学科卒業、同大学院情報理工学系研究科博士課程修了、博士(情報理工学)。KMD 特別研究助教、特任講師、准教授を経て2019年より現職。

身体性メディアを巡る4つの領域

—南澤さんの研究テーマについて教えてください。南澤:「身体性メディア(Embodied Media)」というコンセプトで、人間の身体感覚をデジタルテクノロジーでいかにつなげるか、どう広げていくかという研究をしています。オンライン会議のように文字や映像だけで伝えるのではなく、人が身体全体で行なっている経験をデジタル化して遠隔で共有する、さらには、デジタル化によって人類がまだ持っていない体験を作り出すことを目指しています。

—身体性メディアの研究には、具体的にどのような領域が含まれるのでしょうか?南澤:大きく4つの領域を考えています。1つ目は触覚という意味でのハプティクス(Haptics)、2つ目はハプティクスから得られる空間の拡張や変容(Spaces)、3つ目は人間の身体そのものの感覚(Bodies)、4つ目は感情とその表現(Emotion & Expression)を対象としています。まずハプティクスについては、簡単に触覚を伝えられる「TECHTILE toolkit(テクタイル・ツールキット)」という装置の開発や、ネットワーク越しに触覚を伝える「Internet of Haptics」などの研究を行なっています。それによって触覚による新しいコミュニケーションやアプリケーションを生み出すことを目的としています。さらにハプティクスは、指先の感覚だけでなく身体全体にわたる体験、空間を捉える感覚とも考えられます。そこで、全身に触覚を感じるウェアラブルなインターフェースを開発し、空間の感じ方をデザインし直せないかと取り組んでいるのがSpacesの領域です。

Bodies の領域では、身体拡張について研究しています。例えば、人間に新しい腕が生えたとしたら、運動や行動の幅は大きく広がります。さらに、この新しい腕を別の人に操作してもらえば、「二人羽織」のような動きも可能です。本来は別々であった身体を一人の身体として共有することができれば、身体の融合という新しい経験を生み出せるかもしれません。また、ネットワーク越しに自分の分身となるアバターロボットを操作できれば、空間を超えた体験を作り出すことも可能になります。介護施設にいるおばあさんがアバターロボットを使って、孫の結婚式に出席するといったことも実現できるわけです。そして最近では、これらの身体感覚から生じる「感情」にも興味を持っていて、同じ空間を共有する際に生じる感情の交流を可視化できないかと考えています。

南澤さんの研究する身体性メディアの4領域は、[1]触覚そのものを扱う「Haptics」、[2]そこから得られる空間の感覚「Spaces」、[3]人間の身体そのものの感覚「Bodies」、[4]感情とその表現「Emotion & Expression」で構成されている。http://embodiedmedia.org

身体の拡張と「自己」のありか

—南澤さんは身体をどのように捉えていますか?南澤:私たちにとっての「経験」とは、人間の身体で生じるさまざまな情報を集約したものであり、そう考えると、身体は1つのメディアとして捉えることができます。つまり、人間はこの「身体」というメディアに体験を集約・蓄積して成長しているのではないかと思うのです。そうすると、触覚という1つの入り口だけでなく、全身の体験そのものを作り出せないかという興味が湧きますし、身体そのものが変化した場合、そこで得られる経験がどう変化するのかにも関心が生まれます。それを知るために、情報世界での身体であるアバターや遠隔のロボットといった代替的な身体に乗り移るテレイグジスタンス(Telexistence)といった新たな身体感覚、ひいては自己意識や「自己」という概念とは何かということへの興味にもつながっています。

—「情報世界での身体」という概念は面白いですね。一方で、ご自身の身体については興味がありますか?南澤:自分自身は運動がそれほど得意ではないので、別の身体を持つことへの期待はあります。例えば、僕はメガネがないと日常的な生活にも困りますが、レンズ1枚というちょっとしたデバイスを追加することでそれを克服できます。同様に、自分の身体の取り扱いが苦手なので、テクノロジーでの代替手段については考えます。

—「自己」の感覚はどこまで広げられるものでしょうか?南澤:身体拡張の研究を通じて、人間の身体所有感というのはかなり広がり得ると感じています。例えば、「第3の腕」を装着した実験では、使用して5分ほどでロボットの腕が自分の腕に思えてきます。ここから分かるのは、自己意識はインタラクションから生まれてくるということです。追加した腕を自分の足の指で操作して、足に感覚がフィードバックされることで、ロボットを操作する第3の腕の感覚が生じてくるのです。触覚的なインタラクションによって脳内における身体の認知は高速に書き換えられるため、ロボット越しでも別の身体を手に入れたり拡張できるという期待感があります。

身体拡張の研究用デバイスとして開発された「MetaLimbs」。2つのロボットアームを装着し、左右それぞれの足に装着したデバイスで操作する。ユーザーの身体認知を変化させ、身体感覚が拡張できることが分かった。

—遠隔に身体が拡張されたとき、私たちの生活はどのように変わっていくのでしょうか?南澤:すでにロボットアバターは実用に近いところまで来ています。2016年の「XPRIZE」というアメリカのグローバルチャレンジのコンペティションで、ANA ホールディングスが中心となり僕らも協力して提案した「ANA AVATAR XPRIZE」が採用され、宇宙や深海など人間の行くことができないフロンティアにアバターの身体を送り込むというプロジェクトが始まっています。こうしたロボットアバターが普及すれば、本来の肉体ではすぐに疲れてしまう作業や危険な作業をロボットの身体で行い、肉体に負担をかけることなく能力だけ発揮できるようになります。これにより宇宙だけでなく、介護や重労働の分野での利用、あるいはコロナ禍の状況で立ち入りが難しい老人ホームや医療機関などでフィジカルディスタンスを保ちつつ社会へ接続できるようにもなります。ほかにも、24時間営業のコンビニの深夜作業も人がその場にいる必要はなく、時差のある地球の裏側から遠隔で昼間に作業することも可能になるでしょう。

元の肉体以外で活動する手段を手に入れることで、ドローンに入って空を飛んだり、ショベルカーに入って分身ロボットとして動くこともできます。このような、人が持つ身体的なスキルや経験の再配分や再デザインを僕たちは目指しています。

南澤さんが共同創業者としてアドバイザリーをしているTelexistence Inc.の遠隔操作ロボット「Model-T」を使ったコンビニでの試験運用の様子。1人でも遠隔地から複数店舗で作業を行うことが可能になる。

新しい身体の可能性と受容

—第2、第3の身体と共存する上で課題はありますか?南澤:例えば、アバターロボットが海外から操作されて国内で活動した場合、それは「入国」したことになるのかという問いがあります。海外とのオンラインビデオ会議を入国と見なすことはないでしょうが、新しい身体があれば物理的に日本で働いたり、罪を犯すこともできてしまいます。労働であれば報酬をどう配分するのか、犯罪であればどちらの国の法律で裁かれるのかが問題になってきますが、現在の社会制度はその人の人格(意識)と肉体が同じ場所にあることを前提に構築されています。さらに複数の身体を持った場合、自分の人格や人生とは何か、それぞれの身体の社会的な関係性をどう統合していくのか、といった新たな問題も生じます。

—身体を持つ自己とアバターとしての自己は同等の存在なのでしょうか?南澤:物理的な肉体を持つことによるプライオリティーはあるかもしれませんが、肉体の存在を基軸にして自己が統合されるかという点には疑問が残ります。例えば、バーチャルYouTuberの中には、キャラとしての自分のほうが本来の自分だと感じている人も出てきているようですし、実際に社会的な活動をして評価を得ているケースもあります。その場合、アバターとしての人格のほうがプライオリティーが高いことも想定されるわけで、物理的な肉体ではないからという理由で、その人の能力や可能性を認めないことが正しいのかという議論はあるでしょう。

—身体や自己の拡張という考えは、高齢者の方など、必ずしもすべての人には受け入れられないかもしれません。社会に対してはどのようにアプローチしていこうと考えていますか?南澤:技術的な仕組みに慣れ親しんでいない高齢者でも、実際に体験してもらうとポジティブに受け入れてもらえるケースは少なくありません。自分たちの世代の事例を示すだけではなく、当事者である世代の人たちと一緒に事例を作っていくことが、新しい技術を広げていくためには重要です。

「ポジティブエイジング」という80代の人たちと10年後のことを考えるというプロジェクトでは、「たとえ病気で寝たきりになっても、ひ孫と遊びたい」といったニーズが出てきますし、われわれ自身も今後、生存年齢が90歳、100歳という時代が到来したときに自分の生とどう向き合うかが問題となってきます。新しい技術にはネガティブな反応が付きものですが、こうした場で具体的な事例を示すことでその反応も変わっていきます。

また、別のケースとして、義手や義足に新たなテクノロジーを導入するプロジェクトがあります。「Musiarm」という音楽を奏でられる義手を開発し、新しい身体の機能をデザインしました。当事者が望んでいたけれどこれまで実現できなかったものに対して、その人の個性や嗜好、欲求などを含めた身体の拡張の可能性を示していきたいと思っています。

身体と楽器の融合によるエンタテインメントを再設計する「Musiarm Project」では、当事者との共創による義手楽器の可能性が示された。

究極のインクルーシブ社会の到来

—この先取り組んでいきたいことについて教えてください。南澤:新しい身体を手に入れる可能性は産業領域で急速に進んでいます。しかし、それによって私たちが人間としてどう変わっていくのか、自分の肉体以外の身体をどう捉えればいいのか、新しい身体を手に入れたときに自分の価値観がどう変わっていくのかということに興味があります。

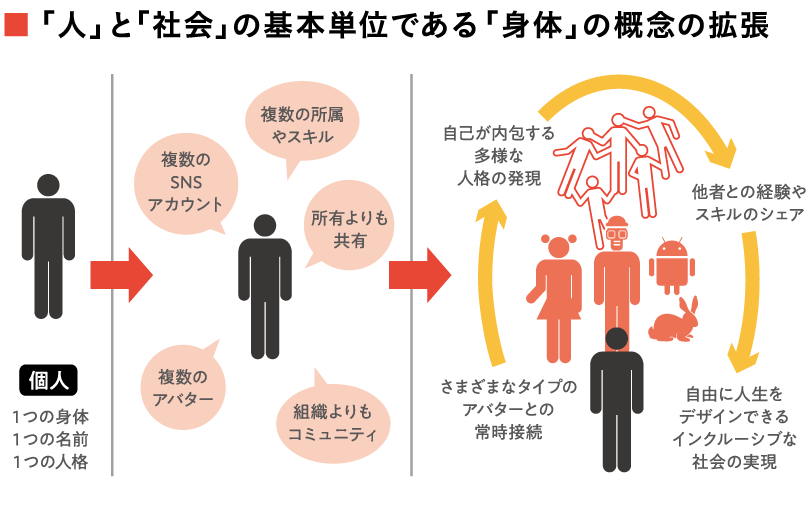

そして、社会もまた人間の集合によってできているので、人間が変われば社会構造が少しずつ変わっていくはずです。肉体を基軸としたフィジカルな社会から、ロボットやアバターによる複数の身体を持つ世界へ変化することで、会社や都市の構成や地域のコミュニティーのあり方も変わっていくでしょう。すでに、1つの名前や身体だけで生きていくというスタイルも変わり始めていて、アバターや、複数の所属やスキルを持つスラッシュキャリアなどのかたちで受け入れられつつあります。例えば、これまでは何かを教わるときには本を読んだりビデオを観たりしていったん他人の経験やスキルを外在化してから学ぶ必要がありました。しかし、ここに新しい身体が加わることで、直接身体に入って経験を共有するなど、身体を通じた経験という概念にパラダイムシフトする可能性があります。

また、この身体と自己との関係性を自在にデザインできるようになれば、肉体を持ちつつも行動可能性が広がり、究極のインクルーシブ(包摂)社会が実現できます。つまり、身体の個体差による差別や障害をなくし、誰でも自在に共存できる社会が生まれ得るわけです。未来を肉体が常にネットワークにつながれた『マトリックス』のようなディストピアにしないためには、人生の豊かさや社会のルールについてもう一度設計する必要が生じるでしょう。

—最後に、これからの希望や幸せについての考えを聞かせてください。南澤:テクノロジーは最終的には人間の「自由」を高めるためにあると考えています。ここでいう「自由」とは、勝手気ままという意味ではなく、本来そうありたい自分自身になれるということです。今まで身体は、この自由を実現するための手段でありつつ制約でもありました。しかし、新しい身体を手に入れることで人生経験の質と量は飛躍的に増えると思っています。また、これまで他者の経験を取り入れるためには、本や映画というメディアを用いるのが一般的でしたが、これが身体性メディアではダイレクトかつ高速に経験できるようになります。人間同士の横のつながりが増えることで「環世界」を拡張し、多様な価値観や広い視野を持つ、より良い社会の実現にも貢献できると考えています。

人と社会の基本単位である「身体」概念拡張のイメージ図。1つの身体や名前、人格を所有する個人という単位は、複数の身体(アバター)を所有することで大きく拡張され、重視する価値観や人格の形成に変容をもたらしていく。