原島 博(東京大学名誉教授)

2009年3月に東京大学を定年退職。定年後は女子美術大学(芸術系)、明治大学(総合数理系)、立命館大学(文学系)の客員教授を務め、古希を過ぎて東京大学特任教授。文理にまたがる全学共通の大学院教養講義を担当。

(撮影:中村年孝)

2009年3月に東京大学を定年退職。定年後は女子美術大学(芸術系)、明治大学(総合数理系)、立命館大学(文学系)の客員教授を務め、古希を過ぎて東京大学特任教授。文理にまたがる全学共通の大学院教養講義を担当。

(撮影:中村年孝)

触覚は顔ができる前からあった本質的な感覚

—今の時代に触覚が注目される理由について、どのようにお考えですか?

原島:触覚は、言うまでもなく五感と呼ばれるものの中のひとつです。ほかの4つは視覚、聴覚、嗅覚、味覚ですが、この4つ感覚と触覚には、大きな違いがあります。それは、触覚以外の感覚器はすべて顔にあるということです。—なるほど、確かにそうですね。顔の研究もされている原島さんならではの指摘です。

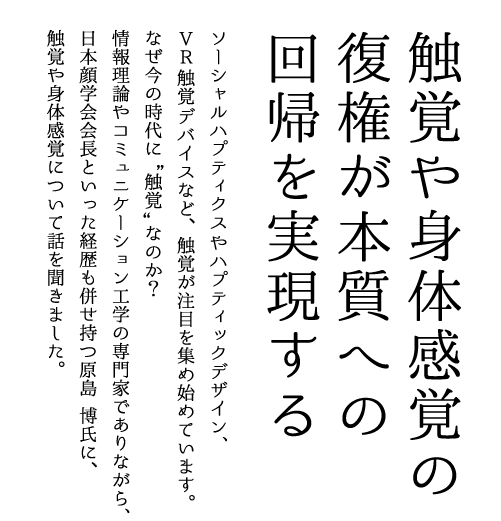

原島:ええ。そしてこのことは、顔がどうしてできたのかということと関係があると考えられます。顔は基本的にはまっすぐ動く動物に付いています。例えば、イソギンチャクやヒトデに顔はありません。古代、生物は栄養素が満ち足りた海の中にいたので浮かんでいればよく、動く必要はあまりなかったんです。しかし環境がだんだん厳しくなってくると、栄養素を自分で取りにいかなければならなくなった。そのためには目標まで真っすぐ進まなければなりません。そこでまず体の一番前に口ができ、口のすぐそばに獲物を捕らえるため、真っすぐ進むための感覚器ができました。それが、触覚以外の4つの感覚器というわけです。さらに感覚器ができると、そこから入ってきた情報を処理するために神経の塊が生まれ、それが大きくなって脳になった。その脳が大きくなると顔という部分が出来上がる。これが顔の発生プロセスと考えられます。

—では触覚は、どのように発生したのでしょう?

原島:単細胞生物には鞭毛や繊毛がありますが、こういった毛は運動器官であると同時に感覚器官でもある。つまり触覚は、単細胞生物のころからあったと考えられます。もともと触覚は、自分と外界のコミュニケーションの方法であり、同時にトランスポーテーションの手段でもあったということです。現在の私たちは、コミュニケーションというと動かないで行うイメージがありますが、もともと移動を伴うものなんですよ。触覚はほかの感覚に比べて、より古く、そしてより本質的な感覚と言えます。

積極的に前に向かって動いて補食する魚には顔があり、顔の一番前には口がある。

一方、前に進んで補食しないイソギンチャクには顔がない。

「考える」と「感じる」ではどちらが大切なのか

—本質的な感覚とは具体的にはどういうことでしょう。

原島:例えば、危険なものに触れたらすぐに手を引っ込める。そういった瞬間的な判断をする感覚ですね。「考える」というより「感じる」と言えるでしょう。論理的に考えていたら遅い。ちなみに顔の話でいえば、実は顔の認知と表情の認知は並行して行われています。この人は誰かという顔の認知があって、そのあとに表情を認知するわけではありません。表情の認知は、人が生きていくうえで本質的なものなんです。要するに怖い表情だと思ったら、その人が誰なのかを判断する前に逃げなくてはならないということです。そういう能力が生物にはあるんです。

—生き延びるための感覚ですね。

原島:ところが、人類は進化するにつれて、「感じる」ではなく「考える」とか「識別する」といったことを重視するようになりました。脳科学の言葉でいえば、大脳化現象と呼ばれるものです。そして現在のわれわれは、感覚というとなぜか識別的なものを中心に考えるようになっており、それがメインになってきています。私たちの感覚には、強い感覚がそうでない感覚をマスクするという性質があります。従って、識別的なものに意識が集中してしまい、もともとあった感覚(= 触覚、身体感覚)を忘れてしまっているのが、進化した現代の人間というわけなんです。

われわれ科学者もそうですね。どうしても識別できるものに関心が向いてしまう。そちらのほうに情報が含まれていると思い込んでしまい、その情報をいかに抽出するかということに集中してしまう。

—一般人だけでなく科学者もそうなんですね。

原島:しかし、忘れられている触覚や身体感覚は、本来生物として極めて重要なものです。動物的な古い感覚というだけではなく、その人が拠って立っている根源的な感覚だとも言えるでしょう。言葉にならないものの重要性

原島:身体感覚を失って、次第に大脳のほうに処理が集中していったのが現代人。一般に、見えないものを信じない、論理的なものしか信じないという傾向があります。今のビジネスシーンなどでも、すぐに「エビデンスを見せろ」とか言い出す人がいるじゃないですか。—確かにいますね(笑)。

原島:そういうことを言うのは、要するに身体感覚を信じてない人なんです。直感やセンスを失っているから、エビデンスが欲しくなる。それがないと判断ができないんですよ。例えば、“ 雇われ社長” ではなく、たたき上げのオーナー社長だったら違うんじゃないですかね。経験に基づいて判断できるはずです。—識別できるもの、言葉にできるものに頼ってしまうわけですね。

原島:言葉にならないものがあるということを、どこまで大事にできるか?難しいことですけど重要なことだと私は考えています。ちょうど今、インド(仏教)哲学に関心を持っているんですが、そこにも関連した考え方が出てきますね。もともとインド哲学は、言葉にならないものを考えようという思想なんです。「言葉にできなくても、大切なものはあるんじゃないか」という考えです。

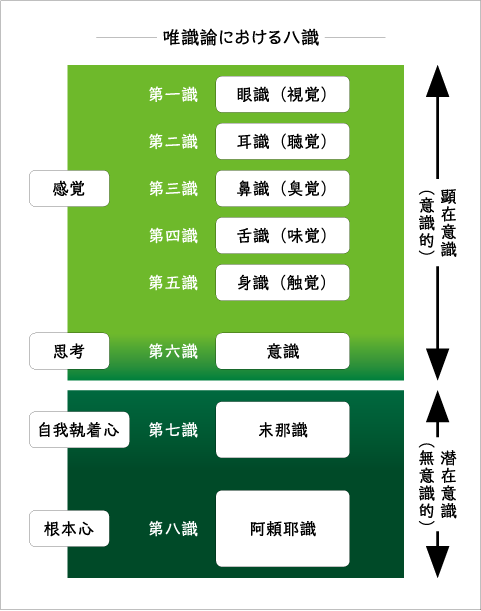

例えば唯識論では、「識」は広い意味では感覚も含みます。ただしその感覚は五感だけではなく、五感+第六意識、つまり意識も入れたものなんですね。この場合の意識は五感を統合するものでもあり、いわゆる意識として感じるものでもあります。ちなみに仏教ではそのほかに、末那識(まなしき)、阿頼耶識(あらやしき)という言葉にはならない無意識も想定していて、合わせて八識で人間を表しています。

こうした東洋の哲学に対して西洋哲学は、論理的に「ある」ということの追求となっています。出発点はデカルトの「我思う故に我あり」。そこからスタートして、言葉によって確かな「ある」を積み重ねていくわけです。逆に言えば、言葉にならないものは全部捨ててしまっている。

仏教の八識では、人間の心理を、眼識(げんしき)/耳識(にしき)/鼻識(びしき)/ 舌識(ぜっしき)/身識(しんしき)/意識(いしき)/末那識(まなしき)/阿頼耶識(あらやしき)の8つに分け、末那識と阿頼耶識という無意識の状態も含めている。

—とても対照的な思想ですね。

原島:私は日本バーチャルリアリティ(VR)学会の会長も務めていたんですが、VRにも、本来はインド哲学のような感覚が必要なのではないでしょうか。つまり、視覚情報だけではなく、存在といった言葉にならないものを感じるような仕組みが求められているということです。しかし残念ながら、現在は技術がまだ未熟なので、視覚が情報の大部分を占めています。存在を感じられるようになれば、本当のVR だと思うんです。—そうなれば、ものすごくリアリティの高いものになるでしょうね。

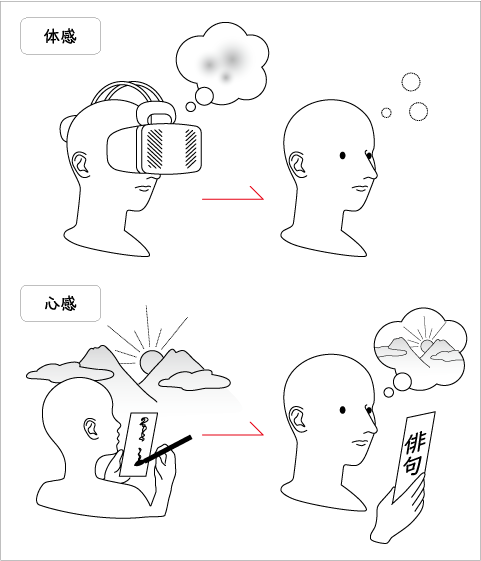

原島:こういった話のとき私は、よく「体感」「心感」という言葉を使うんです。体感とは外から与えられるもの。外から与えられたものは、どんなにリアルでも、終わったあとは残らない。それに対して心感は心の中にあるものを外から刺激して膨らませるもの。感動などがそうです。自分の中で膨らんだものは、外からの情報がなくなったあとでも残ります。感動は残るというわけです。現在のVRは、まだ体感のレベルで心感のレベルには達していません。もしかすると、俳句のほうがはるかに心感のレベルに達していると言えるかもしれませんよ。俳句は五七五の文字に過ぎませんが、心の中にあるものを膨らませることができますから。「古池や……」と聞くだけで世界がパアッと広がるじゃないですか(笑)。

現在のVRは、終わったあとには心に残らない「体感」のレベル。

むしろ言葉だけで構成されている俳句のほうが、より深く心に残る「心感」と言えるのではないか。