「わたし」としてではなく

「われわれ」として生きていく

哲学者。京都大学大学院文学研究科教授。確率論・統計学の哲学、科学的実在論、シミュレーション科学・カオス研究の哲学、カントの数学論、スコーレムの数学思想、分析アジア哲学など研究分野は多岐にわたる。

—出口先生のご専門である哲学とは、どのようなものなのでしょうか?

出口康夫氏(以下、出口):「哲学とは何か?」という問いにはいろいろな答えがあり、1つには決まらないのですが、新しいものの見方や考え方を提案して、思考実験によって、そこから出てくるさまざまな帰結を見極めていくことが、哲学の1つの役割だと考えられます。私たちは「ものの考え方」、言い換えると「概念」を共有することで社会生活を営んでいます。このような概念をつくり、現代に適したかたちに捉え直すということです。そのことによって、社会を支え、よりよいものにすることを目指しています。特に、最近は、アジア思想に取り組んでいて、東アジア的な「自己」概念を現代的に捉え直すということを行っています。

—そもそも、哲学とは世界中どこでも同じなのでしょうか?

出口:哲学とは、ご存じのように、もともとはフィロソフィー、古代ギリシャ語で「知を愛する」営みを意味していましたが、その言葉が、今日でも世界中で使われていて、日本へも明治時代に「哲学」と訳され、入ってきました。哲学については2つの考え方があって、1つは数学のように普遍性を強調するものです。例えば、哲学はラテン語、ギリシャ語、ドイツ語など、さまざまな言語で書かれていますが、どの言語に訳されても同じものだというものです。数学も何語で書かれていても変わりませんよね

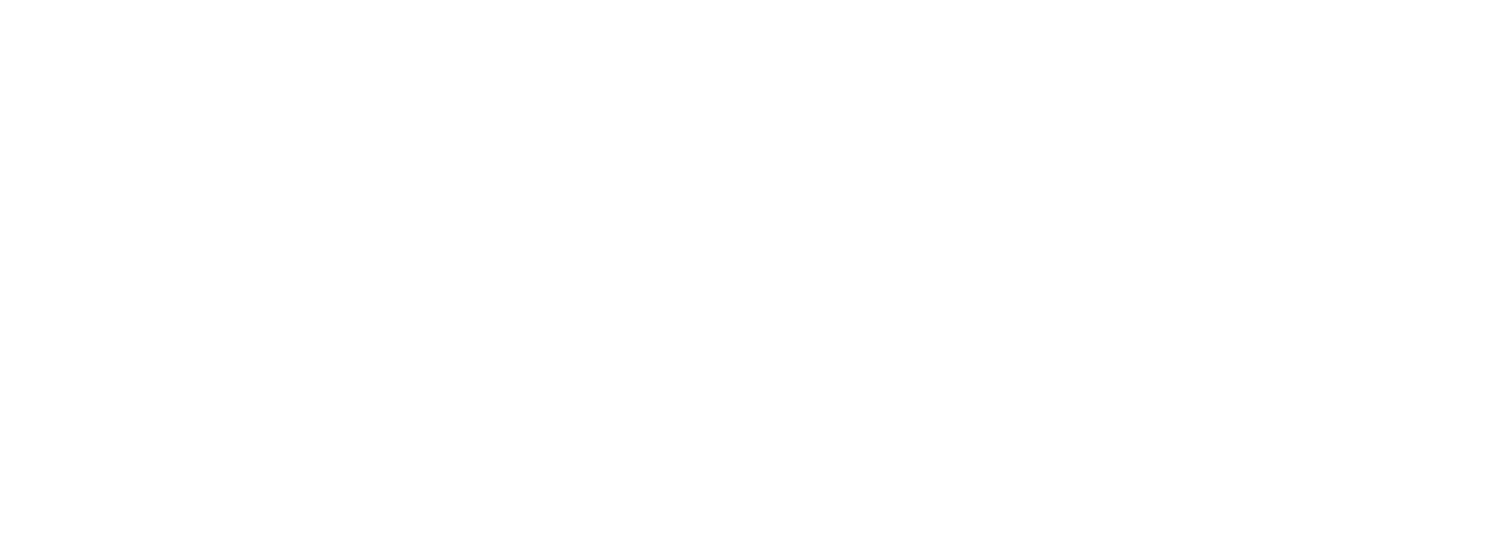

もう1つは、哲学も、文学のように、文化的・社会的産物であるという考えです。現在の哲学は、地中海東岸で生まれたものが、アラビアに行き、ヨーロッパに行き、アメリカに渡った、広い意味で西洋の特殊な考え方であって(図1)、それが過度に普遍化されて、アジア思想など非西洋的な考え方を抑圧してしまったと。

図1:哲学の伝播。現在の哲学は、ギリシアで生まれたものが、アラビアに伝わり、ヨーロッパからアメリカに渡ったものであり、広い意味で、東洋を介さず西洋で形作られた考え方と言える。

—アジアの哲学というと、日本では京都学派が有名です。

出口:東洋の哲学者の多くは西洋哲学の教育を受けます。しかし、仏教や儒教をはじめとする自分が育った東洋の知的リソースを活用して、倫理的・社会的によりよいオルタナティブを構築する運動が起こることがあります。私は、それを「クレオール哲学」(編注:クレオールとは言語や文化的な混交のこと)と呼んでいます。戦前の日本で生まれ、身体性や独自の論理構築を特徴とするクレオール哲学を構築しようとしたのが「京都学派」です。そのほかに、同時期に中国やインドでも独立にクレオール哲学が生まれました。

もう少し詳しく説明すると、京都学派とは、東アジアの伝統的な「真なる自己(True Self)」概念を、現代哲学的に再展開を目指した哲学者のグループだと言うことができます。私自身は、京都学派の流れを直接汲むわけではありませんが、その影響を受ける中で哲学を研究してきました。私は、現在の西洋論理を捨てるのではなく、それを広げるという立場を取りつつ、一方で私たちが育った東洋の知的リソースは重要だと考えています。このような立場から「真なる自己」という問題に取り組みたいと思っています。

—「自己」というものをどのようにお考えでしょうか?

出口:西洋の近代哲学で「自己」は、主体的で一貫した人格の統合者、世界を構成する基盤でした。現在でも、認知科学や脳科学の最新の知見を取り入れ、「自己」に関して活発な議論がなされていますが、さまざまな制約下にありながらも、個人的な行為の主体として働く行為者(=Agent エージェント)としての「自己」像が前提とされていることが多いと言えます。つまり、まず一人称単数の「わたし(I)」という「自己」があって、それが複数集まり「われわれ(WE)」ができると。しかし、私は、その考え方を変えて、「自己」の単位を「わたし」でなく「われわれ」としたらどうなるのか、「Self-as-We」という新しい見方で「自己」を捉え直すということを行っています。その考え方では、行為者は常に他者に行為する主体性や権利を「委譲(Entrust)」しているとした上で、委譲された他者を含めた多数のエージェント全体を「自己」だと考えます。

—「委譲」についてもう少し詳しく教えてください。

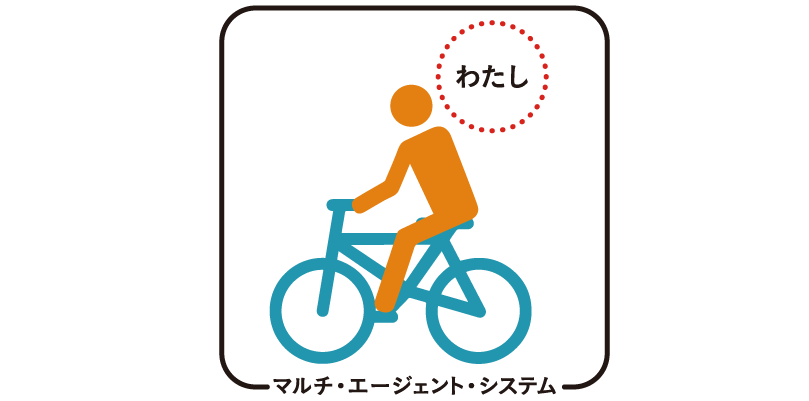

出口:まず、「自己」概念の重要なポイントとして、身体行為者性と呼ばれますが、身体を動かす主体であるということがあります。しかし、行為の意図や意志を持つ「わたし」だけが、その主体性を独占しているということはありえません。例えば、手を動かすときに「どのように手を動かしているのか?」と尋ねられたら、「わたし」はほとんど答えることができません(図2)。

身体に備わってはいるけれど説明できない身体の機構やスキルによって、身体の動きは実現されています。これは身体運動すべてに当てはまることです。「わたし」は、身体や道具や環境要因といった、自分では完全にコントロールしきれない、「わたし」以外のエージェントが問題なく動いてくれると信頼しなければ、そもそも身体行為を行うことができません。これを行為者性の「委譲」と言います。

図2:手を動かすときの行為者性の委譲。例えば、テーブルの上のコップを持つときに、自分でどのように手を動かしているのか、「わたし」にはわからない。

—「われわれ」が「自己」の単位であるとは、どういうことでしょうか?

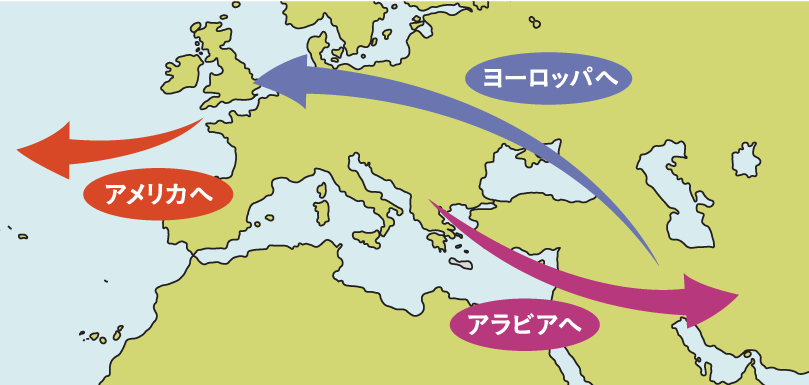

出口:ある行為がなされたとき、それを実現する行為者、エージェントは、何人いるでしょうか? 例えば、自転車に乗るという行為を考えてみましょう。普通に考えたら、「わたし」が自転車に乗っているとなりますが、このとき、自分の個人的意識としての「わたし」以外にも、広い意味では、身体、さらには道具である自転車も行為者性の一部を委ねられたエージェントだと考えることができます(図3)。

つまり、どんな行為でも「わたし」を含む複数のエージェントがいて、全体として1つのシステムとなっている。これは、工学の世界ではマルチ・エージェント・システムなどと呼ばれますが、このとき、誰が自転車に乗るという行為を行っているかというと、「わたし」ではなく、システム全体だと考えるわけです。つまり、マルチ・エージェント・システム全体を「自己」と見なすのです。

図3:「わたし」が自転車に乗るとき、「わたし」以外の身体や自転車もエージェントとして関わっており、それらがマルチ・エージェント・システムを構成する。

—その考え方は、これまでとは何が異なるのでしょうか?

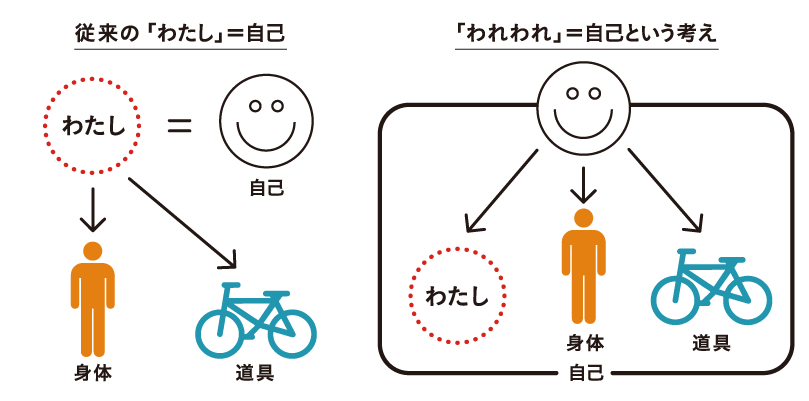

出口:従来の多くの考え方は、「わたし」という「自己」がいて、それが他者に委ねることで、行為が実現されると考えます。一方で、「われわれ」としての「自己」では、「わたし」を含む、複数のエージェントが構成するシステム全体を「自己」と捉えます(図4)。つまり、1つのシステムとしての単一性だけでなく、それが複数のエージェントによって構成されているという自己の複数性が特徴として挙げられます。さらにこの「自己」は、「わたし」を含むエージェントの委ね手となります。言い換えると、「わたし」は委ねられる側になるということです。「自分が○○している」と考えるのではなく、「自分が○○するように委ねられている」と捉え直すということですね。

ここで言うエージェントは身体や道具に限らず、他人も含みます。「わたし」と「あなた」は別々の「自己」で、「わたし」が「あなた」に何かを委ねることによって行為がなされる、と考えるのをやめるということです。「わたし」も「あなた」も1つの「自己」を構成している要素であるという概念で世界を捉えることが、協調的行動や倫理的規範といった社会の問題、さらには孤独感といった心の問題を解決していく上で、大きなブレイクスルーとなると考えています。

単純に私たちが働く状況を考えても、上司が部下に何かを委ねる、命じると考えるのではなく、上司も部下も、会社全体のシステムを「自己」と考え、その「自己」から仕事をすることを委ねられ、その視点で上司と部下が対話しながら仕事をしていくほうが、うまくいくのではないでしょうか。また、人が人生を生きる、そのエージェントにもまた「わたし」だけでなく、家族や友人、さらには亡くなった方までたくさんの人が含まれると考えることができます。ひとりの身体を通して生きているのは、「わたし」ではなく、「わたし」や他者・死者を含む「われわれ」なのです。そう考えることで、行動が「わたし」の中で完結した独りよがりなものから、対話を基軸としてそこから行為を選択するスタイルへ変化します。そのほうが人はより深く考え、他者に配慮することができるのではないでしょうか。

図4:従来の考えでは「わたし」という「自己」があり、それが他者に委ねることで行為が実現されていた(左)。一方の「われわれ」としての「自己」では、「わたし」を含む複数のエージェントが行為の委ね先となる(右)。

—情報通信技術の未来を考える上ではどうでしょうか?

出口:現代の情報環境では、AIやロボットも「われわれ」の一部としてのエージェントになりえます。では、それらをどう捉え、相互作用をしていけばいいのか。さらには、サイバー空間では、「わたし」の分身と言えるようなものも作り出すことができますが、それも「われわれ」の一部であると言えるでしょう。これら情報通信技術がもたらした新しい状況における倫理や存在論を新しい哲学の視点から議論していく必要があります。

例えば、人の行為は、常に「良し悪し」という倫理的評価にさらされます。「われわれ」としての自己も、常にその倫理性が問われる主体なのです。「われわれ」が負う倫理的な責任は、それに参加しているエージェントの間で、程度の差こそあれ、分散・共有されます。「われわれ」を構成するAIやロボットも、どの程度の責任を負うかどうかは別として、このような倫理的な「磁場」から逃れることはできません。「わたし」とAIは、「われわれ」の倫理性に対して共同責任を負った、不断の倫理的対話のパートナーなのです。このような観点に立てば、「倫理性」に配慮しないAIやロボットを作ること自体、「われわれ」の倫理に反すると言えるのではないでしょうか。