ネットワークを介した多彩なメディアが存在する現代、ライヴの価値も変化しつつあります。今に至るネットワークとメディアの変容について、メディア論、メディア技術史を研究している飯田豊さんに寄稿いただきました。

飯田 豊

立命館大学産業社会学部 准教授

1979年広島県生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程単位取得退学。専門はメディア論、メディア技術史、文化社会学。著書に『テレビが見世物だったころ –初期テレビジョンの考古学』(青弓社、2016年)など。

スクリーンに媒介される〈生〉の集合体験

筆者は今年9月、研究仲間とともに『現代メディア・イベント論』という本を出版した*1。「メディア・イベント」といえば従来、通常のテレビ放送の編成が変更され、特別枠で伝えられる大規模な国民的行事を指す。それは視聴者のあいだに特別な連帯の感情を媒介する「マス・コミュニケーションの特別な祭日」と捉えられてきた*2。しかし21世紀に入って、都市に遍在するスクリーンから掌中のスマートフォンまで、さまざまな情報技術に取り囲まれた日常生活が自明性を帯びていくなかで、この意味でのメディア・イベントの価値は(オリンピックやサッカーワールド杯を除くと)一貫して低下してきた。その半面、「経験経済」という考え方が定着したとおり、テレビの生中継(=ライヴ)で何かを共有するのではなく、出来事が起きている現場における生(=ライヴ)の集合体験にこそ、大きな価値が見出される時代になっている。パブリック・ビューイングやライヴ・ビューイングのように、スクリーンに媒介されたイベントも人口に膾炙(かいしゃ)している。だが、同じ場所で祝祭的な経験を共有していながら、スマートフォンひとつで、われわれの意識はそうした局在性をやすやすと超えてしまう。このような現況を踏まえて、「メディア」と「イベント」の機制の変容を問い直すのが、筆者たちのねらいであった。

〈モノ〉と〈ネットワーク〉のメディア論

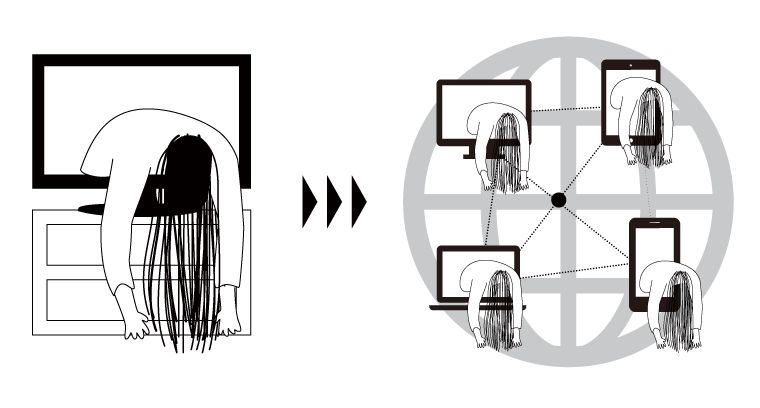

さまざまな規模のオンラインネットワークが接続と切断を繰り返し、それに応じて都市空間でも日々、無数の出来事=イベントが多重的に媒介されている。モバイルメディアに加えて、ARやIoTなどの技術動向が耳目を集めているなかで、人文社会的な研究領域においても、新しい「ネットワーク社会」論というべきものが立ち上がりつつある。 たとえば、田中大介は『ネットワーク・シティ』のなかで、モバイルメディアによって人びとの個体性や移動性が増したとしても、人びとはいま・ここに集まることをやめず、大都市の複雑性がますます高まっていることを指摘している。「現代社会における都市空間は、高度化した情報空間と重なりながら、それらとも異なる身体性や物質性として現れるモノの手触りとして経験されているのではないか」。いつでも・どこでもコミュニケーションが可能になるネットワーク社会において、都市は「ネットワーク化された身体」なのである*3。この「ネットワーク化された身体」としての都市を象徴しているのが、映画『貞子3D』(2012年)に登場する山村貞子であろう。90年代にはVHSビデオテープとブラウン管テレビを介して、次いで小説や映画などのメディアミックスを駆使して、貞子は呪いのウィルスを拡散していったが、インターネットとモバイルメディアの普及にともなって、遍在するスクリーンが霊媒(=メディア)となるのは当然の帰結だった。

デジタル・スクリーンの普及によって、映画研究/テレビ研究/インターネット研究といった区分が曖昧になり、「スクリーン・スタディーズ」や「ソフトウェア・スタディーズ」と呼ばれる横断的な視座にもとづいて、メディア論の布置が再編されている。言うまでもなく、新しい情報技術が空間性や時間性そのものを根底から変容させていくというのは、これまで幾度も繰り返されてきた議論に過ぎない。興味深いのはむしろ、これまで明確に区別されていた<交通>と<通信>という概念の境界も、再び揺さぶられている点であろう。

「ネットワーク社会」という言葉が日本に定着するのは80年代中頃のことで、新聞紙面では主として経済面で散見された。それはNTTやJRの誕生に代表される、近代的インフラの民営化と軌を一にしていた。こうした「ネットワーク産業」の市場経済化に大きく先立って、白根禮吉は1974年、『ネットワーク社会』という本を出版しているが、<交通>と<通信>を同じ土俵で論じるべきことが強調され、新しい交通システムにも紙幅を割いている*4。<交通>と<通信>が補完的な関係にあり、都市の変容とも結びついて論じられているのは、<モノ>と<ネットワーク>の関係をめぐる現在の研究関心に直結する。

ネットワーク化された身体を象徴する『貞子3D』

当初、ブラウン管を介して呪いを拡散していた山村貞子は、モバイルメディアやインターネットの普及にともない、映画『貞子3D』では遍在するデジタル・スクリーンを媒介とするに至った。

ネットワーク社会の地層

さらに遡れば、そもそも19世紀、欧米で急速に電信網が普及していった背景には、鉄道網の統合と拡大があった。鉄道の各区間に電信機が配備され、区間内に他の列車が走っているかどうかという信号を機関士に伝える。『鉄道旅行の歴史』を著したヴォルフガング・シヴェルブシュが指摘したように、鉄道を生物体にたとえると電信は神経系統であり、不可分に結びついている。車窓に沿って飛び去っていく電柱と電線の背後にしか、鉄道旅行者は風景を見ることができない*5。日本では幕末の開国にともない、鉄道や蒸気機関、郵便や印刷、そして電信といった新しい技術体系が、いっせいに導入された。郵便制度はそれまでの宿駅制度を継承し、鉄道と電信もまた、伝統的な主要街道に添って発展していった。このように電信網が整備された19世紀には、「通信(communication)」と「交通(traffic/transport)」の間に明確な区別はなかった。レイモンド・ウィリアムズによれば、道路、運河、鉄道の発達の最盛期には、communicationはこれらの設備の抽象的な総称として使われることが多かったのに対して、20世紀中頃になって初めて、主として新聞や放送などのメディアの媒介作用を意味するようになった*6。

ガブリエル・タルドは、1901年に著した『世論と群集』のなかで、新聞を読むという行為から生まれた新しい非組織的集合体として、「公衆」という概念を見出した。互いに知らない多くの読者の頭のなかに、情報や思想が複製され、似たような信念や感情が共有されるようになると、「世論」という大きなまとまりが形成されていく*7。社会学という学問が制度化されていく時代を生きたタルドは、社会が精神間および身体間の諸作用の集積であると捉え、さらに郵便、電信や電話、印刷技術などのように、精神間の作用を空間的かつ時間的に拡張させるネットワークに目を向けていた。

NTT技術史料館壁画 「公衆電報の取扱い開始」(提供:NTT技術史料館)

日本の交通網と通信網は不可分に結びついている。

伊藤守によれば、われわれはたいてい、「コミュニケーション」という現象をイメージするとき、暗黙に二項間の相互作用ないし相互行為を主題化するか、マスメディアを介した「送り手」と「受け手」という二つの項の関係を問題にしがちである。しかしタルドは、新聞と読者との垂直的な関係を主題的に取り上げるだけでなく、都市空間という―私的領域とも公的領域ともいえない―曖昧な境界領域において、新聞が伝える情報が読者どうしの会話や口論を通じて波及していく水平的な関係にも着目した。「送り手」と「受け手」が未分化で、「オーディエンス」や「コミュニケーション」という概念が充分に確立されていない当時の状況は、これらの自明性が再び揺らいでいる現代社会の相貌に通じる*8。

「新しいメディア」という物言いは相対的なものであり、いつの時代にも反復される。だからこそ、こうして歴史の地層を深く掘り下げることが不可欠であり、同時に「メディア論」をアップデートしていくためにも、考古学的な視座が不可欠なのである。

[*1 ]飯田豊+立石祥子編『現代メディア・イベント論 –パブリック・ビューイングからゲーム実況まで』勁草書房、2017年

[*2 ]ダニエル・ダヤーン+エリユ・カッツ『メディア・イベント –歴史をつくるメディア・セレモニー』浅見克彦訳、青弓社、1996年(原著1992年)

[*3 ]田中大介編『ネットワーク・シティ –現代インフラの社会学』北樹出版、2017年

[*4 ]白根禮吉『ネットワーク社会 –高密度社会への処方箋』ブルーバックス、1974年

[*5 ]ヴォルフガング・シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史 –19世紀における空間と時間の工業化』加藤二郎訳、法政大学出版局、1982年(原著1977年)

[*6 ]レイモンド・ウィリアムズ『完訳 キーワード事典』椎名美智+武田ちあき+越智博美+松井優子訳、平凡社、2011年(原著1976年)

[*7 ]ガブリエル・タルド『世論と群集』稲葉三千男訳、未来社、1989年(原著1901年)

[*8 ] 伊藤守『情動の権力 –メディアと共振する身体』せりか書房、2013年

[*2 ]ダニエル・ダヤーン+エリユ・カッツ『メディア・イベント –歴史をつくるメディア・セレモニー』浅見克彦訳、青弓社、1996年(原著1992年)

[*3 ]田中大介編『ネットワーク・シティ –現代インフラの社会学』北樹出版、2017年

[*4 ]白根禮吉『ネットワーク社会 –高密度社会への処方箋』ブルーバックス、1974年

[*5 ]ヴォルフガング・シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史 –19世紀における空間と時間の工業化』加藤二郎訳、法政大学出版局、1982年(原著1977年)

[*6 ]レイモンド・ウィリアムズ『完訳 キーワード事典』椎名美智+武田ちあき+越智博美+松井優子訳、平凡社、2011年(原著1976年)

[*7 ]ガブリエル・タルド『世論と群集』稲葉三千男訳、未来社、1989年(原著1901年)

[*8 ] 伊藤守『情動の権力 –メディアと共振する身体』せりか書房、2013年