「食べる」ことの多義性を問う

「食の嗜好と場」が

満たすものは何か

和田有史

Yuji Wada

立命館大学食マネジメント学部教授。博士(心理学)。農業・食品産業技術総合研究機構 上級研究員を経て現職。“ 食”をモチーフとして、実験心理学の手法を用いて研究を行い、人の心理のメカニズム解明を目指す。

木村 敦

Atsushi Kimura

日本大学危機管理学部危機管理学科准教授。博士(心理学)。農業・食品産業技術総合研究機構ポスドク研究員、東京電機大学情報環境学部助教を務めたのち現職。実験心理学、感性情報学などを専門分野とし、食や色彩の心理学を研究対象としている。

食の嗜好とは自分自身に向き合うこと

—和田さんと木村さん、それぞれの研究内容と「食」との関わりについて教えてください。

和田:私は現在、味覚と嗅覚の相互作用を中心に実験心理学的な研究をしています。「食べる」という行為は味覚だけでなく、呼吸や匂いを嗅ぐこと、さらには視覚や聴覚、触覚を含めた五感の働きが食品の味わいに大きな影響を与えています。これらの感覚が相互にどう影響し、混じり合って、どのように統合されているのかということを研究しています。

木村:私はもともと、配色や図形イメージの伝達など認知心理学的な研究をしていました。現在は、危機管理学部でリスクコミュニケーションをはじめ、コミュニケーションに関わる心理学研究を幅広く行っています。食とコミュニケーションの関わりにおいては、食事中のコミュニケーションが食行動に及ぼす影響についての研究と、逆に、食事がコミュニケーションに与える影響についての2方向の研究があり、私は主に後者に取り組んでいました。

—例えば、人と食事を共にすることで、どういうことが起こるのでしょうか?

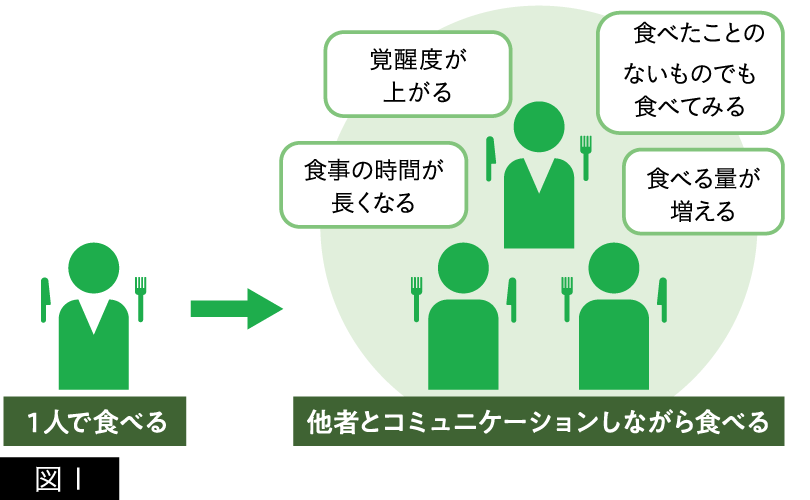

木村:まず、食事の時間が長くなったり、覚醒度が上がることで食べる量そのものが増加したりします。また、和田先生との研究(※1)では、他人と食事を取ることにより、人間がもともと持っている「食物新奇性恐怖」(食べたことのない食物への恐怖)を越えて、一緒にいる人が食べるのにつられて、今まで食べたことのないものであっても食べてしまう傾向が見られました(図1)。

和田:実験協力者が、見た目がよくない食品でもおいしそうに食べれば、一緒にいる被験者も一緒に食べてしまうことが多いのです。ある研究で昆虫食の実験をすることがあったのですが、まず学生に昆虫食を食べてもらう必要がありました。初めての昆虫食は抵抗があると思ったので、木村さんとの研究を応用して、複数の学生を集めて試してみたら、全員が食べてしまうことが多かったんです。1人で実施したときには絶対に食べなかった人も食べてしまったので、驚きました。このことは食物における嗜好品の選好にも関わってきます。

図1:複数人でコミュニケーションしながら食事をすることで表れる変化の例。食事の時間が長くなり、覚醒度が上がって食事の量が増えるほか、食物新奇性恐怖(食べたことのないものへの恐怖)を乗り越えて初めて食べるものでも食べてみるという傾向が強くなる。

—食は嗜好品かどうかという話に関わりますが、「食の喜び」についてはどうお考えですか?

和田:人間にとっての“ 食” は原初的には栄養摂取であると考えています。自分に子どもができて世話をしていたときに、赤ん坊は基本的に食べて排泄するだけということもあって、「人間って管みたいなものだな」と思ってしまったこともありました。しかし、だからこそ、単に食べるだけでなく、見ることや嗅ぐことなどあらゆる感覚を動員すること、それを子どもの頃からきちんと経験することの重要性があると感じます。これはジャック・ピュイゼ氏から聞いた話ですが、食べる・飲むという行為はお酒であれ、チョコレートであれしっかりと五感で味わう、それによって食をまんべんなく感じることは「自分自身と向き合うこと」につながるそうです。まるでコギトのようですね。「我、食べるゆえに我あり」。そこにはヘドニック(快楽主義的)な悦びだけでなく、自分自身の存在の充足につながるものがあります。嗜好品としての食は快楽的なものだけでなく、持続的なウェルビーイングにつながるのではないかと思っています。

※1 木村 敦、酒造正樹、武川直樹、佐々木寛紀、和田有史『対面コミュニケーションが新奇食物受容に及ぼす効果』信学技報、HCG2012-I-7-6、pp.350-355

リスクコミュニケーションと適量摂取

—食には栄養摂取だけでなく感覚を満たす嗜好の面がある、ということですね。

和田:フランス語では食は“nourriture”と“aliment”(どちらも英語でfood だが、前者は食糧としての側面、後者は嗜好的な側面を表す)で使い分けると聞きました。もしかしたらフランス人はその違いを意識しているのかもしれません。とはいえ、食事そのものを栄養目的か嗜好目的かと明確に切り分けることは難しいです。例えば「和牛」は、肉ですから、栄養学的にはタンパク質と脂質の摂取が主たる摂食目的であるように見なされるのでしょうが、かなり嗜好品的な摂取がなされています。このように食品の摂取という行為の目的は時代・文化・個人の嗜好に影響を受けます。

食品には3つの機能があると考えられています。[1] 栄養摂取、[2] 感覚などの嗜好性、[3] 生体調節機能です(表)。生体調整機能はトクホ(特定保健用食品)で謳われるような機能で、科学的な分析対象として根拠を示せるので農学分野ではよく研究されていますね。不思議とウェルビーイングの3つの領域とオーバーラップするようにも感じられます。嗜好品かどうかはこれらの機能のどれを目的に据えるか、という主観によって変わってくるのかもしれません。

| 栄養摂取機能 |

|---|

| 生命活動を営むために必要不可欠なエネルギーや、生体を構成する成分の維持に必要な栄養素としての機能。 |

| 感覚受容機能 |

| 味、香り、色、触感、形、大きさなど、食品を摂取する際、五感を伴う人の感覚によってその嗜好に影響を及ぼす機能。 |

| 生体調整機能 |

| 摂取後、含有する成分等によって生理機能を調節し、生体制御、疾病の防止・回復、体調リズムの調整、老化抑制など、健康を維持する働きを持つ機能。 |

表:食品の3つの機能。以前は「栄養」と「おいしさ」という2つの機能が中心に考えられていたが、1980年代以降、3つ目の生体調整機能が注目され研究されるようになった。それぞれの要素はすべての食品に含まれており、どの食品が嗜好品であるかというのは不可分で明確には区別しにくい。

—嗜好品の摂取について、リスクコミュニケーションの観点からはいかがでしょうか?

木村:これは「適量摂取」が良いとされていて、それを促すための方法も研究しています。厚生労働省で「健康日本21(二十一世紀における第二次国民健康づくり運動)」というプロジェクト(※2)があるのですが、飲酒について適量摂取の啓発効果は限定的で適量を守れない人も多いという研究報告(※3)もありました。私自身は今、お酒のパッケージで適量飲酒を促すことができないかという研究を進めているところです。

※2 健康日本21(第二次)は、健康増進法第7条に基づき平成25年度から開始された10カ年計画。生活習慣や飲酒・喫煙といった目標項目の達成状況などを調査・発表している。

※3 『健康日本21の最終報告』

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001r5gc-att/2r9852000001r5np.pdf

—タバコのパッケージに記載された注意喚起メッセージのようなものでしょうか?

木村:タバコの場合は、完全に恐怖喚起のコミュニケーションをしていますね。お酒の場合は文字情報で「これ以上飲み過ぎると体に悪い!」のように書くのではなく、グラフィカルに描くなどパッと見て分かりやすく、どうすれば信頼性が高まるかなどを調べています。

—アディクション(中毒、依存症)と嗜好として楽しむことの違いはありますか?

和田:アディクションは自分自身がコントロールできないという違いもありますが、本質的にはその対象が「ないとつらい」という状態であって、嗜好品のような「あるとうれしい」というような状態ではありません。例えば、心理学では相反過程理論というのがあって、サウナの中にいるのは暑くて苦しいけど、外に出たら解放されて気持ちいい、それがサウナの病みつき感につながっていくというような状態、食においては「辛味」を楽しむというのがそれに近いのかもしれないです。

社会的行為としての食体験

—人にとっての食は嗜好、社会的行為という側面もあると思います。コロナ禍で人と直接会いにくくなったという変化は何をもたらすと考えますか?

木村:家族と食事をする機会は増えたかもしれませんが、友達や職場の同僚を誘って一緒に食事をするという行為も発話行為を伴う重要なコミュニケーションです。例えば、子育て中の母親は友達と食事に行くことがストレス解消であったり、悩み事を相談する場所であったりします。この回数が減ってしまうことはストレスマネジメントとして懸念があり、今後はオンラインでの「共食(きょうしょく)」がどのような効果があるのかも考えていく必要があると思います。

—YouTube などで一緒に食事をする動画が一部で人気ですが、それは効果があるのでしょうか?

木村:私も以前、女の子が正面を見ながらコンビニ弁当を黙々と食べるだけの映像が流れるDVD ビデオを、研究の材料として見たことがあります。実際に会話によるコミュニケーションをしなくても、同じものを食べている人が一緒にいると感じるだけでおいしいものがよりおいしく感じるという研究もあります。これは覚醒度によって説明できるかもしれません。

和田:相手は実在の人物である必然性はないかもしれませんね。以前、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』のキャラクター、綾波レイが作中で食べていた「にんにくラーメンチャーシュー抜き」と同じものを食べて楽しむという人もいたくらいですから。自分自身の体験としても「肉肉学会」でオンライン肉会と称して同じ肉を送ってもらって焼いて食べましたが、この同じ食材を遠隔でも一緒に調理して食べるという食事体験はとても楽しかった(写真1)。オンラインでの共食は、今後の飲食店のあり方を考える上で大きなヒントになってくるかもしれません。

写真1:「肉肉学会」(全日本・食学会肉料理部会を兼ねる)で実施されたオンライン肉会の様子。同じ食材(肉)を各人に配送し、レクチャーを受けながら調理し、試食するイベントを実施した。

—動画では視覚が中心ですが、例えば、箸や皿を置く音や振動をネットワークの向こう側の人と共有できるようになれば、食の場はどうなると思いますか?

木村:オンライン共食は単に場を共有するだけでなく、コミュニケーションのリズムを整えるという効果もあります。1人でいるときは黙々と食べることが多いですが、人と食べるときは会話の順番が入れ替わるからです。

和田:「話者交替」ですね。これから話そうとする人は食べ物を飲み込んだり、箸を置いたりといった行為があるけれど、話す気がない人は何も動作が変わらないんです。

木村:次に誰が話すかという話者選択の研究(※4)もありましたね。食事の場では会議など特定の誰かが話す場合よりもルールが緩やかで、その場にいる全員に話を投げる傾向があります。

和田:しかし、そうしたリアリティのある体験を楽しめるかどうかは個人の経験に依存するかもしれません。コンビニの個食に慣れている人と家族での食事が多い人ではオンライン共食の体験は変わってしまっても不思議はありません。

※4 徳永弘子、武川直樹、木村 敦、湯浅将英(2013)『視線と発話行為に基づく共食者間インタラクションの構造分析』電子情報通信学会誌 J96-D(1), 3-14.

価値観の変化と「食」の未来

—社会の大きな変化や多様化に伴って食の共通体験が失われ、コミュニケーションは難しくなっていく一方なのでしょうか?

木村:いえ、相手と仲良くなりたいという気持ちがある限りは、食はコミュニケーションのツールたり得ます。「同じものを食べる」「大皿から取り分ける」といった行為は、贈与や分配、交換といったコミュニケーションにおけるベーシックなものだからです。

和田:衛生観念の変化などによって価値観や行動に変化がもたらされることはあるでしょう。例えば、昔の焼肉は自分の肉は自分の箸でどんどん焼いて食べる感じでしたが、トングで焼いて箸で食べる、という手順が一般化したように思います(写真2)。鍋物における直箸も今ではとんでもないと思われていますね。食文化は元に戻ろうとする力も強いですが、現在行われている「Zoom 飲み」やオンライン共食など新しいコミュニケーションが心地いいと感じる人も出てくるので、将来はそうした選択肢も増えていくのだと思います。

木村:先ほど説明したような、子育て中の母親のコミュニケーションの減少で社会的なリスクに晒される人たちもいれば、その一方で高齢者など感染症を予防しなくてはならない層もいます。そのバランスを保ちつつ、いかに食のコミュニケーションを守っていくかということはリスクコミュニケーションの観点からは、とても難しく興味深いテーマだと感じています。

和田:もし、オンラインのコミュニケーションのほうが一般的になっていくのだとすれば、食事のために実際に会うことや飲み会に誘われること自体か特別な意味を持ってくるかもしれませんね。

写真2:焼き肉店では、以前は自分の箸でどんどん焼いていたが、トングが用意されるようになって作法や手順が変化し、定着している。