家族という“構成概念”をどのように研究するのか

丸谷和史

Kazushi Maruya

NTTコミュニケーション科学基礎研究所 人間情報研究部 主幹研究員。視覚の心理物理学を中心とした知覚心理学の研究と、それに基づくコミュニケーションインタフェースや情報表現の研究に従事。現在、JST ムーンショット型研究開発事業 目標9「Child Care Commons:わたしたちの子育てを実現する代替親族のシステム要件の構築」(PM:細田千尋・東北大学)の課題推進者も務める。

研究を伝えることの難しさと大切さから始める

—丸谷さんのご専門について聞かせてください。

丸谷和史(以下、丸谷):私は、視覚の知覚心理学の研究を続けています。人は、写真のように、世界をそのまま知覚しているわけではありません。その人の「見え」の世界が、脳の中のどのような情報処理によって生まれているのか、その仕組みについて実験を通して解明していくというものです(写真1)。

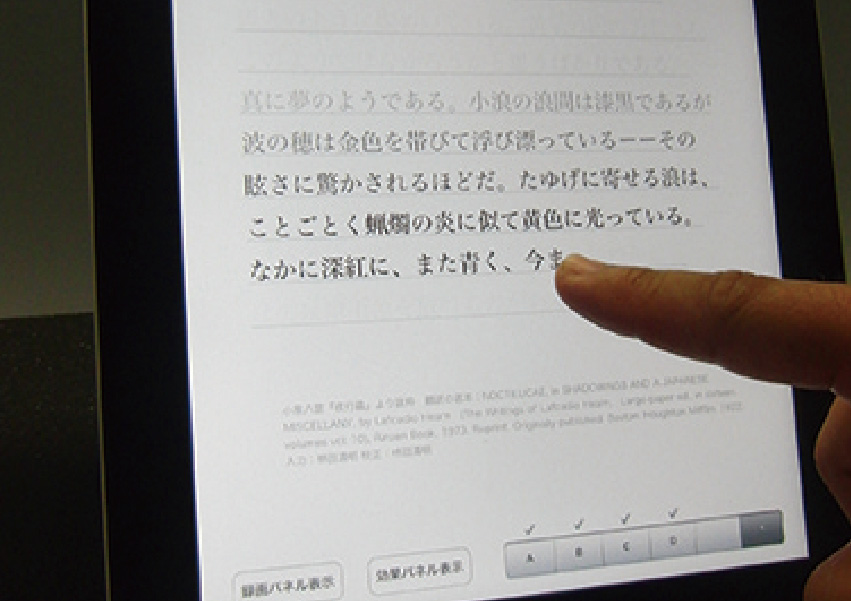

それ以外にも、現代社会で重要となっているデジタルデバイスで文を読む研究とか、指でなぞることで文字を読むインタフェースなどのメディア心理学の研究をしてきました(写真2)。そして、研究所でさまざまな立場を経験する中で、研究について、学問としての価値だけでなく、社会での位置付けなど、もう少し広い視点から考えないといけないのではないかと思うようになりました。

[写真1] 4つのミニゲームを通して日常的に視覚能力をチェックできる「シカクノモリ」。コントラストの感度、視野の位置による感度のばらつき、周辺視野での文字認識の能力、運動する複数の物体の追跡能力について、簡易的に測定できる仕組み。

[写真2] 人間の読文時の認知特性となぞり動作を利用した文章表示方式「Yu bi Yomu」。薄く表示された文字を指先でなぞると、触れた部分の文字が徐々に現れ、徐々に消えていき、書き手の情感や存在感を感じられる。

—視覚が専門分野の丸谷さんが、子育てや家族というテーマの研究にも関わるきっかけは何だったのでしょうか?

丸谷:私は現在、NTTの研究所で研究を行っていますが、以前、NTTでの基礎研究の成果を社会に向けて発信していく広報的な業務を数年間経験する機会がありました。基礎研究の成果を専門的に正しい形で説明することは難しく、一般の方々から見たときに「どこに価値があるのか分からない」となることも多いんです。学問的に重要な部分の厳密さを残したまま、どう説明したら一般の方々にも価値あるものとして伝えられるのか、その難しさと重要性をその業務で身をもって感じました。このような経験から私は、世間一般の人が思い浮かべるような“研究者”とはちょっと違ったスタンスで、研究課題を捉えるようになったと思います。

またその間、さまざまな人と出会う機会にも恵まれました。そこでは、現在、JST(科学技術振興機構)のムーンショットという研究プロジェクト[※1]でご一緒している、細田千尋先生(東北大学)らとの出会いもありました。そこで出会った皆さんと、みんなが困っていることや、本当に解かなければならない課題について議論したのですが、その際に上がったテーマの一つが子育てと家族の問題でした。

生物学的な「家族」と心の中にある概念としての「家族」

—「家族」という概念は、人によって異なる多面的なものであるように思えますが、それはどのように捉えていますか?

丸谷:まず、学問上は「家族」について、血縁などの生物学的な視点や社会制度の視点などから考えることができると思います。一方で、われわれが一般的な意味で言う「家族」というのはもっと曖昧で、一緒に住んでいるとか、何かあったら助け合うとか、日々の行動の積み重ねの中で、できていると思うんです。そして、家族となる人たちと何らかの関係性を認め合う中で、その特定の関係性に「家族」という名前が付けられているわけです。

もちろん、典型的な「家族」を考えることもできますが、実際にはそれぞれの状況に応じていろいろな家族があるというのが現実なのかなと。結局、人と人との関係というのは、どのようなものを手掛かりに確立されていくのか、何を元にその信頼性が作られているのか。それは私たちの心の中の、一種の構成概念[※2]のようなものなのではないかと思います。

—なるほど。では、構成概念は研究としては、どのように扱うことになるのでしょうか?

丸谷:それはすごく大事なことで、今まで心理学が作ってきた構成概念だけでは、行動の予測になかなか結びつかないことは重大な問題だと感じています。例えば、私たちが大まかに考える「記憶」の機能の一部がどのような働きを持っているか、それが脳のどの回路と関係ありそうかが研究によって特定できたとします。しかし、その知見だけから各個人、さまざまな状況での記憶を予測することは難しいのが現状です。これまで作られてきた構成概念に、実際の脳のふるまいと乖離している部分があるのだと思います。

今年9月に参加した日本心理学会でも、さまざまな議論が行われていました。ただ、構成概念は、心のメカニズムを考えやすくするための道具でしかなく、そのすべてを生物学的基盤と無理に対応付ける必要はないかもしれません。特に「家族」について、私たちが構成概念として「家族」と呼ぶものと、生物学での視点から定義される「家族」の間には、ズレがあっても構わないと思っています。研究の目的に応じて、生理学・生物学と心理学のアプローチには差があってもよいのではと思いますし、専門家でない人が心の働きや社会一般の動きをより適切に理解できるような構成概念を作っていくことも重要なことだと思います。

—日本心理学学会では、丸谷さんも発表されていますが、どのようなお話をされたのでしょうか?

丸谷:私が今取り組んでいるのは、子どもが育つ環境がいろいろある中で、それを一般の人々がどう捉えているかを調べる研究です。各論として、実際に子育てをしてきた親や、そこに関わってきた人々にとっては、子育てへの第三者の関わりは、多かれ少なかれ当然のことだと認識されていると思います。ただ、それが一般論となったとき、総論としてそれに賛成であるかはよく分かりません。例えば、子どもが育つときに、多様な第三者が関わるとしたら、それは一般論としてどこまで許容されるのかは未知数です。そこで、今回は一般の方々に対して質問紙による調査を行いました。

簡単に結果のポイントをお話すると、子育ての場に第三者が関わることは、そんなに悪いイメージは持たれていない、もちろんいろいろな懸念も示されましたが、第三者の関与自体は、調査前に考えていたよりも、むしろよいイメージかもしれません。周りの、子育てをしている人が言っていることに近く、その意味では、驚くべき結果とは言えないかもしれませんが、第三者の関与の許容程度をデータとして示せたことは、意味があったと思います。

—これまでの研究とはだいぶ離れた研究領域の発表になったと思いますが、何か反応はありましたか?

丸谷:私としても、実はドキドキしながら学会に参加したのですが、思った以上に皆さんポジティブに受け入れてくれたようです。普段、私がいそうもない研究領域で発表しているわけで、そのこと自体が一種のインパクトを生むというか、「え、これ丸谷さんの発表なんですか?」と言われることもありました。机上や実験室に張り付いていると思われがちな研究者が、実社会に関わる活動に携わることで、それくらい喫緊な課題なんだということがうまく伝わったかもしれない、という期待もあります。

また、普段は知覚・認知とか脳の研究をしている先輩方が、聞きにきてくれたりもしました。その先輩方に「なぜこの研究を聞きたいと思うんですか?」と聞くと、「やっぱり自分も子育てをしているし、それは自分ごとだから」とおっしゃるんですよ。今回、こういうテーマに取り組んでいるという発表をしたこと自体が何か一つのアピールになったかもしれないと感じました。

[※1]JST(科学技術振興機構) ムーンショット型研究開発事業 目標9「2050年までに、こころの安らぎや活力を増大することで、精神的に豊かで躍動的な社会を実現」 要素研究「Child Care Commons :わたしたちの子育てを実現する代替親族のシステム要件の構築」(プロジェクトマネージャ:細田千尋・東北大学 大学院情報科学研究科、加齢医学研究所)https://childcarecommons.org/

[※2]構成概念(Construct)とは主に心理学で用いられる用語で、「心」や「記憶」など、実体を持たない現象や潜在的な対象を説明するために構成された概念。多面的に説明され、物理的な現象のみに対応付けることはできない。なお、誰にもありながら、そのあり方は人それぞれである「ウェルビーイング」も、構成概念と考えることができる。