NTTインターコミュニケーション・センター[ICC] 主任学芸員

1968年生まれ。多摩美術大学美術学部芸術学科卒業。1996年の開館準備よりICCに携わり、近年の主な展覧会には「サイレント・ダイアローグ」(2007年)、「みえないちから」(2010年)、「[イ

ンターネット アート これから]―ポスト・インターネットのリアリティ」(2012年)など。ダムタイプ、明和電機、ローリー・アンダーソン、八谷和彦、ライゾマティクス、大友良英、ジョン・ウッド&ポール・ハリソンといった作家の個展ほか多数の企画を担当。Sonar Music Festival(2006/バルセロナ)では日本アーティストのショーケースのキュレーションを担当。美術音楽にわたる批評活動も行う。

今は大阪万博前とシンクロしている時代

—まず、ICCとの関わりについて教えてください。

畠中: 僕は元々、現在ICCの運営をしているNTTラーニングシステムズ株式会社に1991年に入社しました。その頃はちょうどデザインや映像関連の募集があった時期でした。学生時代にはまだMTVが流行ってたりして、美術大学でもビデオ作品をやる人が多くなってきた頃ですね。最初の4年くらい、映像関係の業務に就いていました。そのうちに、ICC開館(1997年4月)の話があって、スタッフの技術協力要請があったんです。以前から、ICCのプレ活動は知っていましたし、大学でもキュレーションの勉強などもしていたので、ICCには興味がありました。そこで、立ち上げスタッフに志願して、ICCに派遣されました。最初は映像関係の仕事だけだったんですけど、行ってみたら大学の先輩や、当時の副館長が前から知っている方だったりして、与えられてもいない他の業務にまで首を突っ込んで参加していましたね。そのうちすぐにキュレーションの手伝いをすることになり、周囲の理解もあって最終的には転籍することになりました。好きが高じて今に至るという感じです。—ICCで扱うのはメディアアートが多く、先進的な印象がありますが、開館当時の美術業界の反応はいかがでしたか?

畠中: 当時は「メディアアート=インタラクティブ」というイメージが強くあり、観客が作品に介入することで作品が反応するといった、作品に参加できることがウリでした。ただ、美術の世界では珍しさだけが先に立ってしまい、アートとして認められていないと感じることもありました。もちろん、インタラクティブなアートの歴史も長く、'60年代のアバンギャルドの時代から始まっていると言えます。'60年代、大阪万博の前の頃と現在とを比べると、手法や考えは全然変わっていないんだな、と感じます。単に技術が現代的になっただけとも言えます。エクスパンデットシネマと呼ばれる手法は、今のプロジェクションマッピングと同様で、複数のプロジェクターで大きく映像を見せることで没入感を与えるものでしたし、万博でも現在と同じようにレーザーを使った空間演出をやっていたりします。

今はまさに2020年に向かう前ですから、時代的に機運の高まりがあるということでは、万博前の'60年代とシンクロする雰囲気があります。こういう時期には、大がかりな展示やそれを実現する技術開発など、メディアアート的な領域にも予算がかけられるようになり、それによって、展示やイべントにおける技術レベルが大きく発展する可能性があります。しかし、本当はイベントが終了した時に、どれだけノウハウを蓄積できたかが重要なのです。いい時期が終わった後にどれだけそれを有効に利用できるのかということが、問われていくのではないでしょうか。

NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]

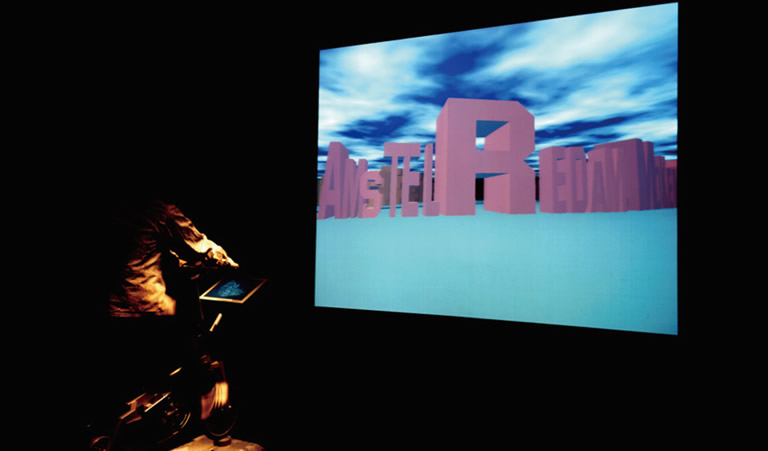

ジェフリー・ショー《レジブル・シティ》1988 - 91年

撮影:木奥恵三

提供:NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]

通信芸術はサイバー空間から現実空間へ

—今でこそテクノロジーとコミュニケーションが違和感なく接続されていますが、ICC開館当時は、どうでしたか?

畠中: ICCは「インターコミュニケーション・センター」というくらいですから、やはり「コミュニケーション」というテーマがまず一番にありました。ICCが構想中だった1991年に最初に実施した催しが「電話網の中の見えないミュージアム」で、まさにNTTが持っているインフラを使って何か文化的なことやろうというのが出発点だったんです。電話網というネットワークをミュージアムに見立て、電話やファクス、コンピュータを通じてアクセスし、約100人のアーティストや作家、文化人等の作品やメッセージを鑑賞するというものです。電話をかけたら向こうで一方的にアーティストが話すという形なので、コミュニケーションともなかなか言い切れないんですけれども(笑)。でもコミュニケーションインフラを活用するという意味では、いい企画でしたね。—まさにサイバースペースの広がりを感じる企画でしたね。

畠中: でも当時は、実はサイバースペースだけですまなかったんです。例えば「電話網の中の~」でも、ファクスを持っていない人はファクスのあるところに行く必要があるので、そのための場所が用意されていました。青山のスパイラルとかにファクスが置いてあって(笑)。1995年に開催した「on the Web ―ネットワークの中のミュージアム―」というインターネットを使ったイベントでも、まだ家庭からインターネットにアクセスできない人も多いので、端末がズラーッと並んでる場所があって、参加者は物理的にそこまで移動するわけです。

on the Web ―ネットワークの中のミュージアム―

1995年に開催されたインターネット上にアーティストの作品を置いて鑑賞するという試み。現在、再現版が用意されており、一部閲覧することができる。(上)

http://www.ntticc.or.jp/ja/feature/1995/The_Museum_Inside_The_Network/index-j.html

—でも、今ではみんな手の中に端末がありますね。

畠中: そうですね。当時は、日本における通信事業100周年を記念した催しなので「場所を持たない」というコンセプトが、ある種アピールにつながりました。でも、現在の状況は逆に「通信インフラを介して実空間に場が形成される」という逆転現象が起きていますよね。それを逆転させたのは、例えば「Pokemon GO 」とかのスマホアプリだというのは記憶に新しいところです。インターネット空間というのは非場所的なものですが、「Ingress」や「Pokemon GO」は、空間性をなくした上で、再び実空間と重ねて、ある場所に人を動員させるということをやった画期的なものでしょう。以前だったら、「Second Life」などに代表されるように、サイバースペースの中にパラレルに世界があってユーザーはそこに入っていくという感じでした。「Ingress」や「Pokemon GO」は、サイバースペースから現実の方を動かしてしまうという逆転現象を起こしました。

異なるジャンルの人たちがアート的なビジョンを共有する

—今、アートやテクノロジーの仲が良く、すごくハッピーな感じで語られていて、メディアアートをやりたいという若者も増えています。これまでの潮流の中で、今はどういう状況なのでしょう?

畠中: でも、みんな前を向いてないといけない、前向きでないといけないような雰囲気があって、何か強制的に未来を見させられていて、それを疑うことが憚られる時代のようにも感じます。それは、特にメディアアートがそうだ、というわけではありません。例えば、スぺキュラティヴデザイン(ふるえ8号「りありてぃ」参照)とかデザインフィクションと呼ばれる領域に携わる人が出てきて、彼らがやっていることは、かつてSFが担っていた役割を果たしていると思います。つまり、「現実を誇張することによって、現在を批評する」というSFの手法を、テクノロジーがもたらすかもしれないことを使って想像させるわけです。ナム・ジュン・パイク(*)が言っていたことも「テクノロジー批判をテクノロジーをもって行う」ということでした。そういう意味でデザインフィクションなどは、「テクノロジーがもたらす未来を想像することでテクノロジーに対する問題提起をする」という手法なんです。それは今、ひとつの潮流をなしつつありますが、確かに、アートとテクノロジーは仲良くなっています。かつてのテクノロジーが人間に対立するものである、という考え方はあまり聞かれなくなっていますね。そもそも以前は、エンジニアリングとアートとサイエンスといった異なる分野の間には線引きがありましたけど、今はその辺りを区別することが、逆に難しいですよね。それぞれ違うことをやっているけれど、アート的なビジョンは共有されているような、そんな状況だと思います。だから、それらをより論証立てて、異分野の人たちの異なるアプローチを繋ぐ役目を果たせる「ふるえ」のようなメディアが、この先大事になっていくのではないかという気がしますね。かつての「Inter Communication」誌のような役割のメディアがなくなってしまったと言われてる今、テクノロジーとアートの双方を触発するようなメディアは待望されていると思います。

「Inter Communication」

1992年2月、ICC の設立に先立って刊行されたICC の機関紙。科学技術、メディア・テクノロジー、情報環境、芸術文化など、幅広い領域を取り上

げて検討し、ジャンル間の対話を促進する役目を担った。特に最先端のメディアアートなど、新しい表現に対する可能性への言及が多くなされていた。2008年5月に休刊。

*ナム・ジュン・パイク

1932年韓国生まれ、2006年没。'50年代よりニューヨークを拠点に活動し、ビデオ・アートの創始者として注目される。実験精神とユーモアを伴った技術へのアプローチで世界的に活躍した。