リアリティの定義を問い直す

「触れあえない」時代のコミュニケーションとは

Masahiko Inami

1972年東京生まれ。東京大学先端科学技術研究センター・教授。JST ERATO 稲見自在化身体プロジェクト研究総括。博士(工学)。自在化技術、エンタテインメント工学に興味を持つ。光学迷彩や動体視力増強装置など、人間の感覚と知覚に関する技術を多数開発する。

「自在化」身体プロジェクトの現在

—稲見さんが最近取り組まれている研究テーマや関心のある領域について教えてください。

稲見:現在興味を持って研究しているのは、身体の「自在化」というプロジェクトです。「自動化」ではなく自在化というのが重要で、自動化はやりたくないことや危険なことを人に代わってやってくれるという意味ですが、自在化は本来やりたかったこと、モチベーションが湧くこと、やりたくてもやれなかったことを実現することを指すという違いがあります。

具体的には5つのポイントがあって、1つ目は人間の感覚器官の拡張、2つ目が身体能力の拡張です。3つ目はアバターやテレイグジスタンスで知られる心身分離の感覚や「変身」です。これは幽体離脱のように精神を肉体の位置と違うところに飛ばすというものです。ここまでは現在の技術の延長線上で実現できるものですね。そしてここからがチャレンジとなりますが、4つ目の「分身」は1人がいくつもの身体を動かすこと、5つ目が「フュージョン(合体)」といって複数の人間が文楽人形のように協力し合って1つの身体を動かすシステムです。例えば、右手が不自由な人と左手が不自由な人、人間とAIが二人三脚でアバターなどを動かせるかという研究です。実際に「Fusion」というロボットが二人羽織することで遠隔で共同作業を行うシステムも慶應義塾大学と共同で作っていて、上半身だけの外骨格スーツを装着して、遠隔の人が別の外骨格スーツを着けて手を取って動作を教えることができます(写真1)。

これは、身体接触をバーチャルに行うユニークなコミュニケーションです。最初は無理やり手を動かされるのは不快ではないだろうかと思っていたのですが、しばらくすると「自分の頭で考えずに自在に動けるのは楽かも」という感覚が生まれてくるのです。まるで社交ダンスで動きをリードしてもらうように身を委ねることで親密性が生まれ、「対面型」「空間共有型」に続く新しいコミュニケーションメディアになるのではないかと考えています。

写真1:稲見教授らが開発した遠隔二人羽織ロボット「Fusion」。ロボットヘッドとロボットアームを搭載し、従来のテレイグジスタンスでは難しかった視点共有を伴う遠隔作業を可能としている。( 東京大学・慶應義塾大学)

https://www.jst.go.jp/pr/announce/20180809-2/

—自在化身体とは、どのような状態をイメージするとわかりやすいでしょうか?

稲見:これは「歩きスマホ」をしている状態が本質的なのではないかと思い始めています(図1)。これまで、ハイデガーからアンディ・クラークに至るまで「道具の身体化」というのがよく言われていて、自分の身体がスマホにまで“拡張”するイメージで捉えられていたと思うのです。ところが歩きスマホの意識状態をよく考えると、指先は情報空間に伸びているのと同時に足は自律二足歩行ロボットに乗っているのと同じ状態になります。ヒューマンオーグメンテーション(人間拡張)では人間の外側にバウンダリー(境界線)を持っていきますが、自在化身体では環境の情報や意図によってそのバウンダリーを身体の外側にも内側にも動かすことができるのです。これが、例えば人と人との間ではバウンダリーはどこになるのかとか、どう移動させるのかなどを考えることで、工学的な応用についても知見が出てくるのではないかと思っているのです。

図1:自在化身体を体現するもののひとつが「歩きスマホ」の状態だと稲見教授。道具が身体として拡張するのと同時に身体も制御できない「他者」を抱えていることに気付かされたという。

今、必要なのはソーシャルインティマシー

—非接触でありながら一体感を伴うコミュニケーションというのは、昨今の情勢にも示唆を与えますね。

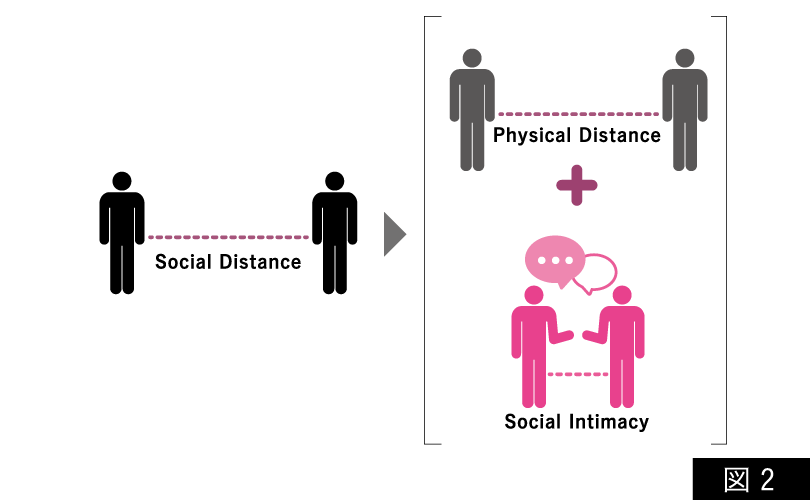

稲見:今回のコロナ禍において使われる「ソーシャルディスタンス」という言い方は、当初から誤りではないかと主張してきました。今、私たちに必要なのは「フィジカルディスタンス(物理的距離)」と「ソーシャルインティマシー(心の親密性)」だと考えています(図2)。

図2:フィジカルディスタンスとソーシャルインティマシーの両立を目指した情報設計がwithコロナ時代に求められる。

ICT技術はCOVID-19の特効薬、もしくは予防薬になるとすら考えていて、これによって疎密を設計できるようになるはずです。以前はフィジカルディスタンスとソーシャルディスタンスは同一のものと考えられていましたが、メディア技術の発達に伴いそれらは別のものだという認識が広まっています。しかし、その一方で今あるコミュニケーションツールの限界にも人々は気付き始めていて「Zoom疲れ」ということも言われます。フィジカルなコミュニケーションをオンラインやデジタルの世界で再現する試みは技術的方向性としては正しくても、それだけではフィジカルの世界を超える価値を見出すことはできないのではないでしょうか。「遠隔」の本質は間にデジタルを挟むことであって、距離の問題ではないんですよね。それに気付かせてくれたのが、手術支援ロボットの「da Vinci」です(写真2)。

写真2:手術支援ロボットの「da Vinci」では、同じ空間で遠隔操作を行い、人の手ではできない処置を実行する。「遠隔」の本質は間にデジタルを挟むことであって、物理的な距離の遠近が問題ではないことを示す例。

例えば、大学の授業もオンラインになって、当初は帯域節約のためにビデオをオフにしていたのですが、これは虚無に向かって話しかけるようなもので耐え難いものでした。そんなとき、筑波大学の学生が開発したニコニコ動画のようにプレゼンができる「コメントスクリーン」という仕組みを使ったところ「君たち、こんなに質問があるのか!」と感動するくらい多くのコメントや質問が授業中にリアルタイムで流れるようになりました。現実空間では相手の時間を奪うかもしれないと思ってできなかった質問ができるようになること、こうしたインタラクティブ性はフィジカルの世界では実現できなかったものです。

物理世界の再現がゴールではない

—テクノロジーはフィジカルでできないことの解決に挑むべきというお考えですね。

稲見:スポーツなども今後はスタジアムからスタジオへ向かう動きが増えると思います。特に国際的なイベントでは、その場にいない観客のほうが多いという状況があります。これからは数万人の観客がオンラインで最高の体験ができて、そのフィードバックで選手のモチベーションが上がるというスタジオの仕組みを作るほうが何万人収容のスタジアムよりも価値が出てくると思われます。その意味では「ニコファーレ」のようなフィジカルとバーチャルのハイブリッド施設というのが、スポーツ観戦の向かう方向性ではないかと考えています(写真3)。そして、このことは新しい表現やプレーの仕方、コンテンツのあり方や研究の進め方を再定義するきっかけになるのではないでしょうか。

また、これは同時に、VRを含めデジタル技術はもう物理世界のコピーをゴールとして考えるべきではないということを意味しています。もはや「デジタルツイン」(情報世界の双子)どころか三つ子でも四つ子でも作って、その中から選択できるようにする方向に向かうべきではないでしょうか。

写真3:「nicofarre(ニコファーレ)」はドワンゴが運営していたイベント施設、“リアルとバーチャルの融合”のコンセプトは「ハレスタ」に引き継がれた。写真は2011年オープン当時の六本木ニコファーレの内部。

—フィジカルとバーチャルどちらも「リアル」とした場合、デジタルツインのその先の世界はどうなりますか? また、そこで触覚の果たす役割はありますか?

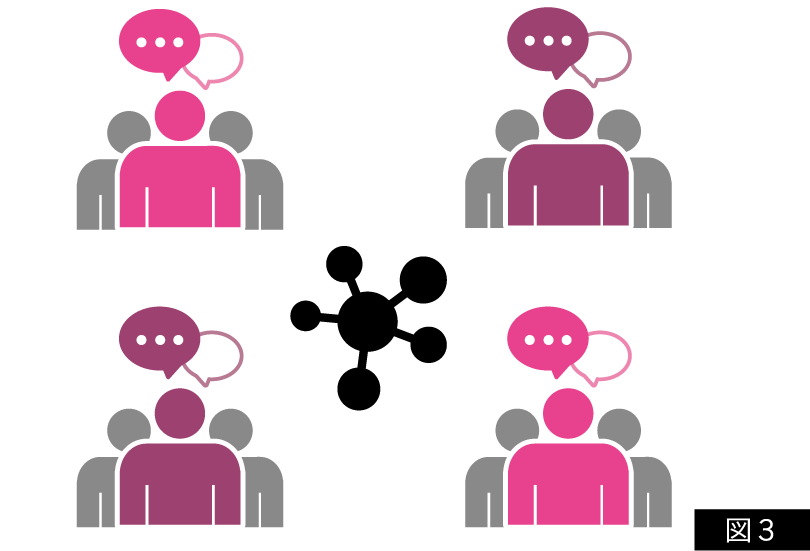

稲見:考え方として、まず人類の数だけ約70億のリアリティが存在すると思うところから始めます。これにデジタルの世界が組み合わさると、この数百や数千倍では足りません。フィジカルの現実は「NHK 総合」のようなもので、今言われているデジタルツインでせいぜい「NHK 教育」が追加されたようなものです。しかし、それだけでは不十分で、人の人間の中にいろいろなチャンネルを持ち、それをザッピングする「リアリティの多チャンネル時代」が到来すると考えています(図3)。たとえ少子化で人口が減っても、アバターは増えるかもしれないし、リアリティもたくさん増えていくでしょう。場合によっては一人の人間が複数の人生を送ることができるようになるかもしれません。

図3:一人が複数の「リアル」を持つようになることで、多× 多のコミュニケーションをどのように設計していくかが今後の重要な課題になってくるという。

そこで問題となってくるのが、それらを仲介するリアリティや相互接続性です。すでにSNSではエコーチャンバー現象を引き起こすなど、分離と孤立の問題が生じています。先ほど第5のコミュニケーションとしてフュージョンを挙げましたが、さらに新しいコミュニケーションが登場することで複数のリアリティをつなぐ架け橋になっていくと考えられます。その際に、最も強力なチャンネルとなるのが我々がサルだった頃の毛づくろいから始まった身体的・物理的な接触であって、「触覚」こそが私と他者とのつながりを証明し、同時にその境目を明らかにしてつながりを分かつものであるということが認識されるのではないかと思います。