「ゆらぎ」「ゆだね」「ゆとり」という3つのデザイン領域

3つのゆでつなぐ

「わたし」と「わたしたち」のウェルビーイング

ウェルビーイングの実現を考えるとき、一人の個人としての「わたしのウェルビーイング」だけでなく、他者との関わりやその場のあり方を重要視する「わたしたちのウェルビーイング」の視点が重要です。しかし、それはどのようにデザインすればよいのでしょうか?具体的なサービスやプロダクトの設計指針となるものはあるのでしょうか?「わたしたちのウェルビーイングのつくりかた」につながる着眼点やデザイン領域について、情報学研究者のドミニク・チェン氏と渡邊淳司 本誌編集長が語り合いました。

ドミニク・チェン

Dominique Chen

1981年生まれ。フランス国籍。博士(学際情報学)。2017年4月より早稲田大学 文学学術院准教授、2022年4月より同大教授。テクノロジーと人間、そして自然存在の関係性を研究。『コモンズとしての日本近代文学』(イースト・プレス)、『未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために』(新潮社)等、著書多数。

「わたしたち」の視点でウェルビーイングを考える

渡邊淳司(以下、渡邊):ここ数年、「ウェルビーイング(Wellbeing)」という言葉をさまざまな分野で耳にするようになりました。“その人としての「よく生きるあり方」や「よい状態」”という意味で、これからの社会で非常に大事な概念となっていくことは疑いがないのですが、一方で、本質がつかみづらいものでもあります。ドミニクさんと共に監修・編著として携わった『わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために』(BNN、2020)では、個人それぞれの「わたし」のウェルビーイングと共に、他者との関わりから生まれる「わたしたち」のウェルビーイングについて、その重要性をひも解きました。

ドミニク・チェン(以下、チェン):そうですね。日本をはじめとする東アジアの人々のウェルビーイングを考える上で忘れてはならないのは、身体的な共感のプロセスや共創の場を重要視するアプローチです。個人主義的(Individualistic)な「わたし」のウェルビーイングだけでなく、集産主義的(Collectivistic)な「わたしたち」のウェルビーイングが重要ということですね。前著を出版した後も、「ウェルビーイングのつくりかた」について渡邊さんと議論をしていく中で、「わたしたち」の解像度が上がってきたり、「わたしたち」を設計するためのいくつかのキーワードが見えてきました。

渡邊:人間は社会的な生き物で、一人では生きていけません。一方で、すべての人のウェルビーイングを同時に実現することも困難です。そんなとき、相手との関わりを重要視したり、他者まで含めて持続的に「わたしたち」のウェルビーイングを考えることで、その一見相反することをうまく扱うことができるのではないかと考えたのです。そして、「わたしたち」と言っても、少なくとも2つの広がり方があると思います(図1)。

一つ目は、「わたし」のウェルビーイングの〈対象領域〉を、他者や社会、自然まで含む「わたしたち」に広げることです。具体的には、ある個人のウェルビーイングを感じる要因を、自分に関すること(I)以外にも、他者との関係(WE)、社会との関係(SOCIETY)、自然や地球などより大きなものとの関係(UNIVERSE)という複数の要因にまで意識を広げることです。もう一つは、〈関係者〉として他者や社会、自然まで含め、「わたしたち」としてのウェルビーイングを実現することです。これは、ウェルビーイングを自分以外の人まで含めて考えようというものです。これら2つの視点は「わたし」個人の視点から見ても、ウェルビーイングの選択肢を広げ、うまく他者と協働することを促すもので、結局は「わたし」個人の持続可能性を上げることにもつながるのです。

チェン:そうすると、「わたしたちのウェルビーイング」を実現するサービスやプロダクトをどのようにデザインしていけばよいのか、その方法論や指針が必要になってきます。もちろん、これまでの研究などを参照しながら、「固有性」「自律性」「共同性」など、いくつかの要因をあげることはできるのですが、なかなかしっくりきていませんでした。そんな中、次の著作に向けて渡邊さんたちと議論する中で見いだしたのが、「ゆらぎ」「ゆだね」「ゆとり」という、3つの「ゆ」に関わるデザイン領域です。

[図1] 「わたしたち」への広がり方

![[図1] 「わたしたち」への広がり方](img/contents1_img1.png)

「わたし」から「わたしたち」への2つの広がり方。一つは、〈対象領域〉を個人から他者や社会、自然に広げることで、もう一つは、〈関係者〉を広げて「わたしたち」としてウェルビーイングを捉えること。

「わたしたち」をデザインする3つのキーワード

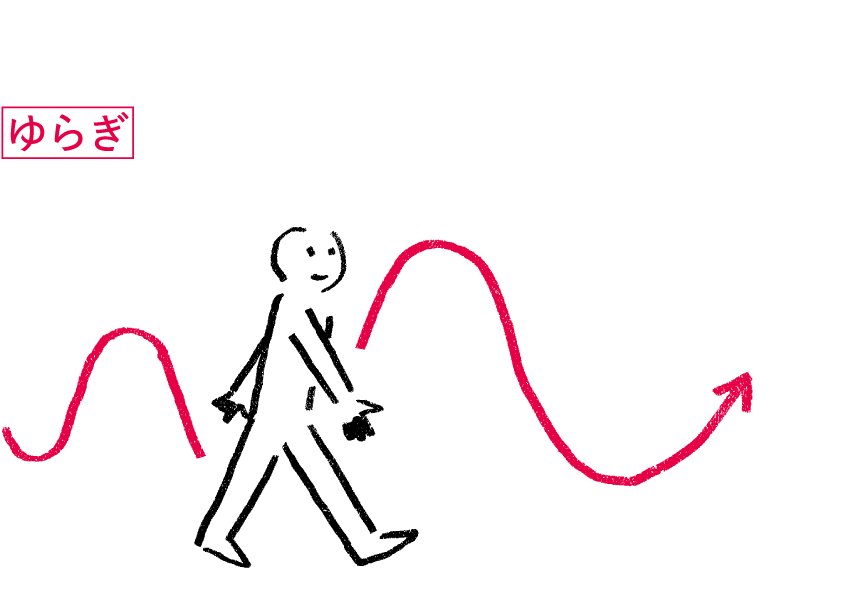

チェン:1つ目の「ゆ」は「ゆらぎ」ですね。「ゆらぎ」とは、人が変化することです。今のウェルビーイングに関するテクノロジーの多くは、設計者が使い手のウェルビーイングを固定的に設定し、そこにいかに導いていくのかという考え方が主流で、その人自身が成長していく、発見していくといった過程はあまり考慮されてこなかった。それに対して、その人自身がゆらいでいけるということ自体を一つの価値として認めて、その人にとってどういう「ゆらぎ」が適切なのか、タイミングや文脈含めて尊重する。それが「ゆらぎ」です。

私は現在、グッドデザイン賞の審査員をしているのですが、2002年度のベスト100受賞作品に、足が不自由な方のための木製の杖(ヴィルヘルム・ハーツの杖)というものがあります。一般的な杖は鉄やプラスティックの無機質でいかにも病人向けの仕様ですが、この木製の杖はファッショナブルでありながら使用者の身体になじみ、少し曲がっていくなど体と一緒にゆらいでいくものです。

渡邊:また、個人としての時間的な「ゆらぎ」と共に、グループの「わたしたち」の中でも個人ごとの特性や状態の違い、人と人の間の「ゆらぎ」もありますね。個人個人も変わっていくし、個人が集まったときにも一様でないということですね。個人と集団の両方の視点から「ゆらぎ」が必要ということです。

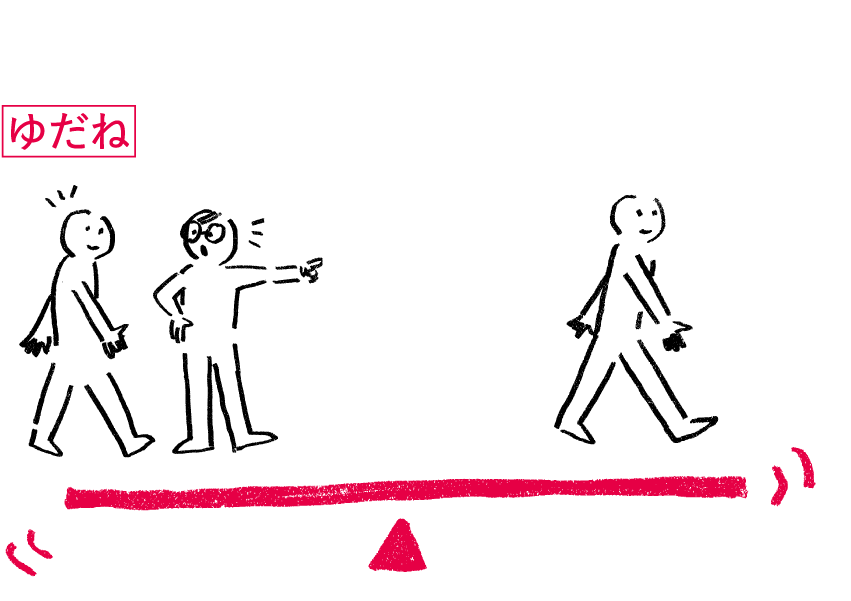

チェン:そうですね。次の「ゆだね」とは、何かを引き受けて、言い換えればゆだねられて、自律性を発揮していくことに価値を見いだすことです。同じくグッドデザイン賞からの例としては、ペダル付き車いす「COGY」という製品があります。脚がほとんど動かない人のわずかな脚力を捉えてうまく回転させる仕組みで、その力が増幅されて移動ができるものです。乗っている人は自分の力で移動ができていると感じるため、自尊心が満たされて自信にもつながります。

渡邊:人と人、人と物の関わりには必ず力が働いています。例えば、誰かの発言に従う、従わないといった権力的な力関係もありますし、相手にどこまで任せるかという責任についての関係、サービスを「する/される」の関係もあります。比喩として、流れるプールでの振る舞いを考えてみましょう。流れに抵抗してがんばって動かないようにすることもできますし、一方で、流れに任せて浮かんだり、沈んだり、方向を変えたり、流れに「ゆだね」ながら気持ちよいところを探ることもできます。どちらにしろ、「ゆだね」を実現するには、相手や場の流れが分からないといけないので、「わたしたち」であらざるを得ません。

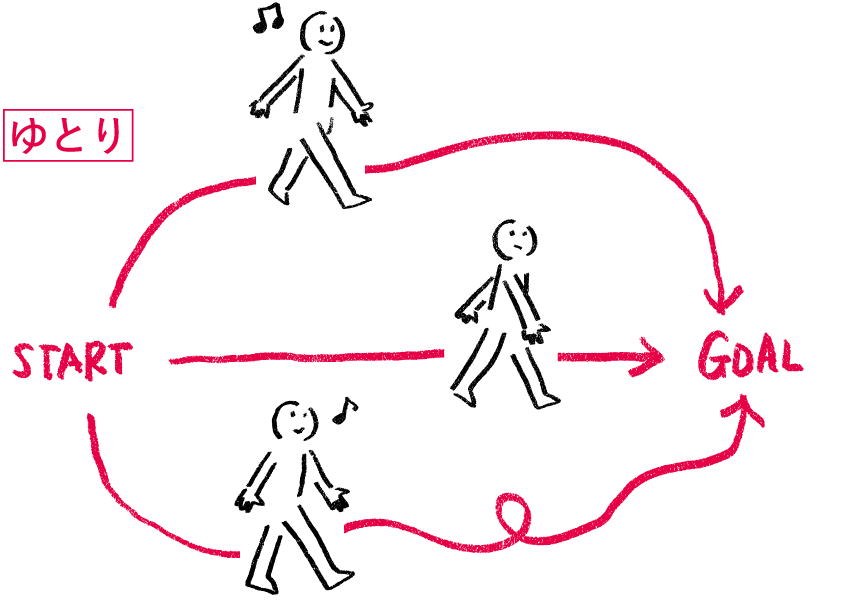

チェン:はい。そして最後の「ゆとり」は、ある行動をするときに目的を最優先するのではなく、プロセスを一つの価値として認めることです。作り手はプロダクトで問題解決することを考えがちですが、むしろプロセスに目を向けられるようなデザインを考えていくということです。代表例に学習支援ボード「ライト・モア」があります。ボードの上の紙に絵や文章を書くと、内蔵マイクがカリカリという筆記音を拾って、その音がリアルタイムで増幅されて内蔵スピーカーから聞こえてくる。すると、楽しくなったり集中できたりします。プロセスに注意を向けることに特化したデザインです。

渡邊:何かをするときに、その目的を強調し過ぎると結局はうまくいかないことがあります。チームで仲良くなることを目的とした会があったとして、「仲良く」を前面に押し出し過ぎると、どこかギクシャクしてしまい、それよりは「一緒においしいご飯を食べましょう」ということにして、そのプロセスを楽しんでいるうちに、結果として「仲良く」が実現されてもよいはずです。何かを前景化し過ぎない余白を持つことや、プロセスやその逸脱を含めて楽しめる心の余裕や時間の余裕を持つことも「ゆとり」に含まれるのだと思います。

チェン:「 ゆらぎ」「ゆだね」「ゆとり」という3つのデザイン領域(「ゆ理論」)を考えることで、どれに注目したものなのか、そのうちどれが阻害されているのか、と具体的に考えることができるようになりました。もちろん、この「ゆ理論」は、絶対こうしたらよいということではなく、それぞれに適切さがあるという点がすべてに通底していることです。

渡邊:「 わたしたち」をつくらなければいけないと思えば、思うほど、それをつくるための具体的なTIPSに目が行きがちです。であるならば、一度「わたしたち」を背景化するというか、まさにこれは「ゆとり」と同じ考え方ですが、アクションに結び付けやすい「ゆらぎ」「ゆだね」「ゆとり」という言葉から考えてみるのがよいのかなということです。

チェン:確かに、ウェルビーイングを最短距離でめざすことには違和感がありますよね。目的先行ではなく、目の前のプロセスを楽しめることがポイントで、プロセスそのものが価値あるものであるならば、最終的にウェルビーイングかどうかをコントロールすること自体に、ある種のおこがましさがあるのかもしれません。

3つの「ゆ」をベースにモノ作りを考える

渡邊:モノづくりやサービスづくり、まちづくりを「ゆ理論」に基づいて考えていくと、それが、なぜウェルビーイングなものなのか、そのヒントが得られそうですね。例えば、自動車で考えると、どうでしょうか?

チェン:車の「ゆだね」の究極形は自律運転車だと思います。つくる側は、車中で動画を見たりカードゲームをしたりと、今までできなかった新しい「ゆとり」が生まれると考えるでしょう。目的地を決めずに、車がランダムにどこかに連れて行ってくれる「ゆらぎ」もあります。電動自転車も「ゆだね」感が大きいですね。私も通勤用に購入したのですが、行動範囲が広がりました。行動範囲が変わるというのは「ゆらぎ」でもありますね。自転車をこぐ従来の「ゆとり」プロセスとは変質していますが、広範囲で散策できるのは道の風景を探索するという新しい「ゆとり」を生んでいるとも感じます。

渡邊:場づくりにも活かせそうです。例えば、ある料亭でおもてなしの場をデザインするとき、「そのときそのときの『ゆらぎ』を大事にしたいのであれば、家族の体の調子や気分をできる限り尊重したおもてなしを」「お客さん自身が部屋を選べる『ゆだね』から始めましょう」「食べるプロセス自体を楽しめるように、デザインして『ゆとり』をつくるのが大事」といったやり取りが生まれるでしょう。

チェン:また、会議でも考えられますね。例えば、アジェンダに沿って進めようとするところに、関係ない話を差し込んでくる人がいたとします。それをどのように受け止めるかによっても、その場の「ゆとり」が変わってくるでしょう。「今、その話はやめてください」と司会者が言うとピリピリしますが、「なるほど、そのようなこともありますね」といった形で、思わず皆が笑顔になると、関係性自体に「ゆとり」がもたらされます。そう考えると、会議や1on1、家庭内のコミュニケーションにおいても「今のこの状態は『ゆらぎ』『ゆだね』『ゆとり』があるか」と、「ゆ理論」で考えてみるのもよいかもしれません。

中間言語としての「ゆ理論」

渡邊:「 ゆ」の3つの言葉は、やや抽象度が高い言葉ではあるのですが、何かに「ゆらぎ」「ゆだね」「ゆとり」があるかと聞かれたら、すぐに答えられる言葉でもあります(図2)。ある程度イメージが身体化されているとも言えます。だからこそ、行動や形を決めるための「中間言語」として使えるのではないかと思います。サービスやプロダクトを具体的な形にする前の段階で、「ゆらぎ」はあるか?「 ゆだね」はあるか?「 ゆとり」はあるか? と問うことで、「わたしたち」のウェルビーイングから大きく外れたものにはならないということです。

図2「ゆ理論」の3つのキーワード

それぞれの人にとっての変化のタイミングや文脈が尊重され、変化できること自体に価値がある。

自律と他律のバランス(関係性の中の自律)から、自分にとって心地よいあり方を探る。

ある目的に向かって行動する際、目的を最優先するのではなく、プロセス自体を一つの価値として認める。

チェン:確かに「中間言語」ですね。もしくは、「あたり」みたいな感じでしょうか。目の前のモノをどうウェルビーイングにするか、あたりを付けていく。例えば、その体験のどこで「ゆらぎ」が生まれるといいのか、相手がゆだねる部分と相手にゆだねる部分をどうするのか、どこに「ゆとり」を持たせるか。

渡邊:一方で、どれかが行き過ぎるのもまたよくなくて、うまいバランスが取れていること、そこに違和感がないことが大事だと思います。「ゆらぎ」過ぎ、「ゆだね」過ぎ、「ゆとり」過ぎは、必ずしもよいことではなさそうです。

チェン:行き過ぎないことは大事ですね。中でも学習における“「ゆだね」過ぎ”は、教員の立場からある種の恐れを感じています。現代には検索エンジン、SNS、ChatGPTに代表される生成AIなど、さまざまなレコメンデーションシステムがあります。例えば、学生がChatGPTでレポート書いて提出した場合、単位を取得するという短期目標は達成できますが、その人自身にとってウェルビーイングなのかを考えると“「ゆだね」過ぎ”と言える場合もありそうです。そういう「使いこなし方」だけがうまくなっていくと、学びの機会が失われたり、見過ごしたりすることが習慣化してしまいます。面倒だけれども3時間をかけて難解な本を読み進められたときに味わえるような知的な喜びは、学習するという行為の中の「ゆとり」のポジティブな例です。そういう「ゆとり」を感じる機会がレコメンデーションによって取り払われてしまうことが、議論すべきことであり、懸念点です。

ChatGPTを改変して教育に使おうとしている米国のNPOカーンアカデミーは、「答を教えて」と言うと、「それはできない」と返す仕組みが導入されています。このように制約を加えることで学習の「ゆだね」のバランスを調整し、「ゆとり」にうまく導いていくことは可能でしょう。ゆだね過ぎているスマートフォンに至っては、中毒状態にすることがビジネスモデルに直結してしまっています。これは情報産業全体の大きな問題で、携わっている人は特に「ゆだね」を考えてほしいですね。

渡邊:触れ合う感覚は、「ゆだね」を解きほぐす体験をもたらす可能性があります。握手もそうですが、触れ合うということは、「一方が何かをしている」感覚にはなりづらく、「する/される」の関係が生じにくい。また、相手の存在自体を感じるプロセスだという意味では「ゆとり」そのものを表した体験でもあります。

チェン:私も似た方向性のことを実験し始めています。それは、話し手のお互いのフレーズの完成を助け合いながら進める会話形式「共話」の実践です。「対話」は、2人いたら1人ずつ交互にしゃべる会話ですが、共話は1人が話している間にもう1人が声を重ねるなどして、共につくり合っていく会話です。教育言語学の中で生まれた概念で、会話の中で意味を継いだり継がれたり、「触れる」と「触れられる」が同時に起こっています。これも「ゆだね」や「ゆとり」を感じる体験と言えるでしょう。

渡邊:興味深いのは、「ゆらぎ」「ゆだね」「ゆとり」といった、シンプルでしっくりくる言葉を頼りにサービスやプロダクトをデザインしていくと、結果として、「わたしたち」に向けて思考がなされることです。この考え方自体は、デザインというだけでなく、普段の生活の中でも意識できますし、それを通じて、誰もが「わたし」と「わたしたち」をつなぐ「ウェルビーイングのつくりかた」を見出すことができるとよいですね。

『ウェルビーイングのつくりかた「わたし」と「わたしたち」をつなぐデザインガイド』

渡邊淳司/ドミニク・チェン 著BNN刊/ 2023年9月21日発売

「ゆらぎ」「ゆだね」「ゆとり」という3つの「ゆ」から始める「わたしたち」のウェルビーイング。ウェルビーイング研究の第一人者である渡邊淳司とドミニク・チェンの両氏が案内する、協働に向けた実践の手引きとなる一冊。