クリエイティブチームのウェルビーイング

八木義博

Yoshihiro Yagi

株式会社電通エグゼクティブ・クリエーティブディレクター/アートディレクター。1977年京都生まれ。企業・商品ブランディングや広告キャンペーンなど幅広いクリエイティブを展開。 主な仕事としてJRグループ「MY JAPAN RAILWAY」、江崎グリコ「Pocky THE GIFT」、HONDA「Human FIT!」など。

「オリエン・プレゼン」の関係から

「相談・雑談」の関係へ

「オリエン・プレゼン」関係からの脱却

—広告業界の最前線で活躍されている八木さんですが、現在の仕事に携わるようになった経緯を教えてください。

八木:もともと京都のデザイン会社でデザイナーとして働いていました。昔から憧れていた広告の世界をめざしてコンペに応募していくうちに、企業CMの仕事などに関わらせてもらい、結果的に大阪の電通に入社することになりました。その後、大きな広告賞をいただいたのをきっかけに、東京の電通本社に異動して現在に至ります。

—最近はどのようなことに注目して仕事をされていますか?

八木:仕事の範囲が、以前よりも広がってきているのを感じます。この10年ほどは特に、アートディレクターとして、メディアのジャンルにとらわれることなくデザインやクラフトの力を発揮できるようになってきたと思います。自分の興味も、いわゆる「広告らしい」表現とは異なる方向に向かっていて、世の中も次第にそちらを向いてくれている感覚もあります。

広告は一般的に、発注するクライアントからのオリエン(オリエンテーション)を受けて、その要望に応えるプレゼンテーションを行って進めていきます。私も長くそのスタイルでやってきましたが、最近はオリエンで伝えられた要望に応えるだけでなく、オリエンの内容を受け止めつつも、その背後にあるクライアントの課題意識、現在の世の中の流れ、その間で「いいな」と思えることを伝え、実現していきたい気持ちが強くなっています。実際に、お互いに納得でき、世の中からも評価される広告が生まれることが多くなっています。

—それが実現する背景として、クライアントとの間にどのようなコミュニケーションがあるのでしょうか?

八木:例えば、「こんなCMを作りたい」というオリエンがきっかけであっても、一人の人間としてそれがどうしてもしっくりこないと感じた場合、「御社のブランドを表現するためには、まずはパッケージをこのように見直してみてはどうですか?」といった別の提案を用意することがあります。オリエンで提示される要望になる以前のクライアントが抱える本質的な課題を示すことで、そこから信頼関係が生まれることがあるんです。すると、次からはオリエンという一方的な関係ではなく、相談していただいたり、何もなくても雑談に誘っていただくようになり、その中から新たな課題や解決のアイデアが見つかることもあります。若い頃はその違和感が説明できず苦しんでいたのですが、徐々に対話を通じてお互いの思いを共有するところから始まる関係性を重視するようになりました。

—遠回りのようであっても、思いを伝え合える関係性を構築するほうが結果としてよい方向に向かいやすいのでしょうか?

八木:広告の目的が「売り上げ向上」のような明確で単純なものだけであればよいのですが、それだけでは不十分なことがあります。そこで生じた小さな違和感を解消しないまま、関係性が希薄な状態でプロジェクトを進めてしまうのではなく、よりよい状態に近づくにはどうするかを言葉にして伝えることが重要だと考えています。違和感があったらまず立ち止まり、話し合いの中でお互いにその仕事で達成しなくてはならない本質的な課題や意義を明確にすることで、クライアントの気付きだけでなく、制作側にモチベーションややりがいも生まれてきますし、その結果として、クオリティが高まるといったことはあるように思います。

江崎グリコの “Pocky THE GIFT”(2019年)では、誰とでも楽しい時間をシェアできるようにパッケージのサイズとグラフィックデザインを変更。商品が置かれる場所や文脈が変わることで、若い世代もプレゼントとして購入したりSNSでシェアしたくなるデザインとなった。

クリエイターとしての動機付けと気付き

—八木さんにとって仕事のモチベーションは何ですか?

八木:仕事であるからには報酬をいただくことは大切ですが、それよりもこの仕事に携われたことへの喜びや感謝のほうがモチベーションになっています。今はデジタルのおかげで世界中の人に作品を見てもらうことができるし、海外から反応がダイレクトに返ってくるなど、一体感も得られます。それらも自分にとっての報酬です。そして、こうした"クリエイターが得られる喜び"を共有できる若い仲間を増やしていきたいと、最近は考えています。

実際にチームの若者にも変化がありました。これまで、なかなかうまく活躍できなかったスタッフでも、働く環境を変えて対話を重ねることで急に目を輝かせて仕事の意味を感じるようになることはよくあります。かつては自分自身がそうだったからということもありますが、人が変わる瞬間を見るのは面白いと感じています。

—人を育てるチームづくりの難しさはありますか?

八木:時間をかけてクライアントと深い信頼関係を構築することや若い人たちと対話しながら人を育てることは、長い目で見れば目的を効率的に達成するために必要なことです。しかし、短期的には非効率なことをしているように見えてしまうことがあるので、組織人としては難しい面もあります。

これは畑を耕して種まきをしている段階で、畑にはよい土がなければ芽吹いた種も強く根を張ることができず、大きな実を結ぶこともありません。データ優先の考えや効率性だけを重視するのではなく、長期的な視点を持つことは、人の成長やチームづくりはもちろん、デザインやブランドづくりにも通じる話だと思います。

クライアントとの関係にせよ、クリエイティブチームの構築にせよ、よく耕された畑のようなお互いの価値観を共有できる環境を作り上げるには数年以上かかることが珍しくありません。クライアントによっては担当者が数年で異動してしまうこともありますし、その場合は人間関係を最初から作り直すといったことを地道に続けることになります。

—そのように時間がかかるプロジェクトに対して、八木さん自身はどのような気持ちで向かい合っているのですか?

八木:アートディレクターという仕事をしていると、早い段階で、ターゲットとなる商品を取り巻く世の中の状況が何となくイメージできることがあります。ある商品がこのようにデザインされることで、世の中にどう広まり、どのような人がどこで出会ってどう反応するかといった一連の流れが見えるのです。多くの人は論理を積み上げてこのストーリーにたどり着くのですが、自分にはその答えが見えているので、最初のうちは「どうしてこれが分からないのか?」という周囲とのギャップに苦しむこともあります。若い頃にはその状況に辛抱し切れなかったのですが、今は寛容になったというか、紆余曲折があったとしても最終的にめざしたゴールにたどり着ければよいという心境で取り組んでいます。

JRグループ6社共同の鉄道開業150年キャンペーン「MY JAPAN RAILWAY」(2022年)では、位置情報と連携したデジタル版のスタンプラリーによって移動の喜びや楽しさを表現。カンヌライオンズ広告祭2023のインダストリー・クラフト部門でグランプリを受賞した。

クリエイティブのプロセスがもたらすウェルビーイング

—クリエイティブでは、一度立ち止まることや、遠回りすることが、よい結果につながりやすいのでしょうか?

八木:そうですね。最近はデータを取るスピードも量もすごいので、データに従ってしまうほうが楽なんです。その流れに逆らうように立ち止まって、自分たちが気になることを掘り下げていくのにはどうしても時間がかかります。しかし、大多数の人たちの傾向よりも、少人数で追求した直感的な気付きのほうが普遍性がある気がしていて。それはもう「鉄道オタク」のような話なんです。鉄道趣味にも「撮り鉄」「乗り鉄」のように細分化したジャンルにそれぞれ趣味人がいて、それぞれが普遍的によいとされる価値を追求しています。データとして拾うことができないごく少数の意見であったとしても、そこにある普遍性は、世界から見て評価されるといった流れが現実的に生まれつつあると感じます。クリエイターがなぜ立ち止まって考えることがあるのか、クライアントや営業の担当者にも分かってもらえるように伝えていけたらと思っています。

—クライアントを含めた心地よいチームづくり、クリエイティブのプロセスにおけるウェルビーイングは、これから重要なテーマになってくるのでしょうか?

八木:ディレクターとして、ちょっとした違和感を見逃さずに、よりよいと思える方向にプロジェクトを導いていくことは重要です。しかし、自分の中で確信していても常に100%うまくいくとは限りませんし、あまり意固地になってしまうと、途中でプロジェクト自体がとん挫してしまうことにもなりかねません。制作チームだけでなく、クライアントも含め、まずは「わたしたち」として、一緒に畑を耕していくことが大切なんです。

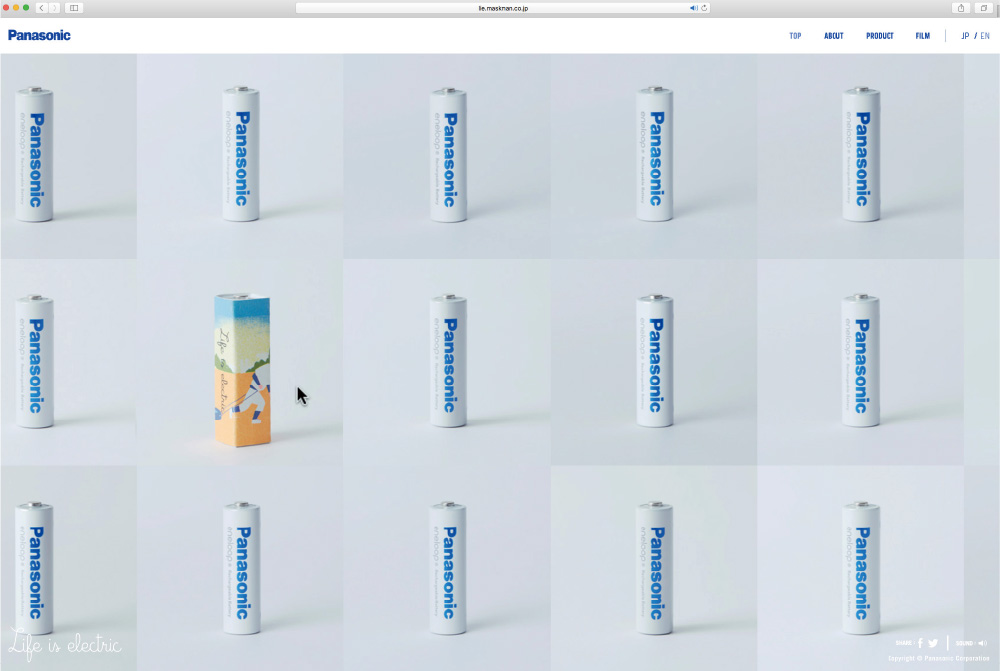

パナソニックの充電式乾電池「eneloop」10周年を記念した「Life is electric」(2016年)では、日常の暮らしの中で電気の可能性を伝える21本のストーリーを展開。広告の枠にとらわれないアート性が高く評価された。