触感コンテンツ+ウェルビーイング専門誌 ふるえ Vol.56

Sustainable Well-being

ウェルビーイングと標準化

ウェルビーイングに関わる製品やサービスが注目されています。それらの捉え方と、ウェルビーイングを促進するプロセスの標準化について現況を伺いました。

企業の持続可能性を支える視点

ウェルビーイングを生み出す企業活動

ウェルビーイングに資する製品やサービスの開発

人口が急激に減少する現在の日本において、製品やサービスの価値を数量の視点だけから考えることはできません。付加価値の高い製品やサービスとして、その人のウェルビーイングになくてはならないもの、その人の新しいウェルビーイングのあり方に気が付くためのものが求められています。しかし、多くの企業は、自社の製品やサービスが人々のどのようなウェルビーイングに資するのか、認識できていないことも多々あります。そのため、ウェルビーイングに関する製品・サービス開発では、その洗い出しが第一歩となります。

ウェルビーイング価値の洗い出し方法の一つとして、これまでも本誌で取り上げてきた「わたしたちのウェルビーイングカード(以下、WBカード)」を使った方法を紹介します。WBカードは、人々のウェルビーイングが実現されるさまざまな要因が書かれた32種のカードで、「I」「WE」「SOCIETY」「UNIVERSE」の4つのカテゴリーに分かれています(図1)。製品やサービスがどのような要因をもたらすのか、その一覧から選ぶことができます。

I:「挑戦」「達成」「希望」など自分の気持ちや行動に関する要因

WE:「受容・承認」「愛」「感謝」など近しい人との関わりに関する要因

SOCIETY:「協調」「多様性」「秩序」など社会との関わりに関する要因

UNIVERSE:「生命とのつながり」「平和」などより大きなものとの関わりに関する要因

図1 「わたしたちのウェルビーイングカード」を構成する4つのカテゴリー。

「わたしたちのウェルビーイングカード」の詳細ページ(カード一覧をダウンロード可能)

例えば、AIチャットボットがユーザーの不安や悩みに答えて安心させてくれるサービスは、「緊張からの解放」や「マインドフルネス」といった要因に関わっており、Iのカテゴリーに関するサービスだと言えます。また、遠隔の人同士が映像や音声に加えて触感を含めたコミュニケーションが可能なシステムは、「関係づくり」や「親しい関係」などのWEのカテゴリーのサービスとなるでしょう。

さらには、複数のカテゴリーにまたがるものもあります。具体的な例として、カメラによって認識された“笑顔”の数に応じて自動的に寄付が行われるサービスがあります[※1]。これは、WEの「親しい関係」「感謝」とともに、SOCIETYに含まれる要因「社会貢献」や「思いやり」にも関わっています。

これらの要因をカテゴリーの図に配置してみると、自社の製品やサービスの立ち位置、他企業との連携可能性などを視覚的に把握することができます(図2)。もちろん、社内の事業だけでなく、展示会などで業界のさまざまなサービスを配置しても、ウェルビーイング視点で自分たちの強みやシナジー、今後フォローしていくべき分野などを見いだすヒントになるでしょう。[※2]

2つのサービスに関わる要因を配置した例

![[図1] CSIチャレンジは、社会課題の解決をめざす起業家を発掘・支援することを目的として実施されている。](img/contents1_img5.png)

複数のサービスにおいて、それぞれがもたらすウェルビーイングの要因の違いが明らかになる。

複数のカテゴリーに関わるサービスの要因を配置した例

![[写真2] ゾウの生活環境をおびやかす侵略的外来種、ランタナを材料として制作された実物大のゾウのオブジェ。作品の販売益は森林の保全活動に充てられる。](img/contents1_img6.png)

このサービスはWEから取り組んでいるものだが、結果的にSOCIETYにまで広がっていることが分かる。

図2 ウェルビーイングの4つのカテゴリーの図に、製品やサービスが関わるウェルビーイングの要因を配置した例。

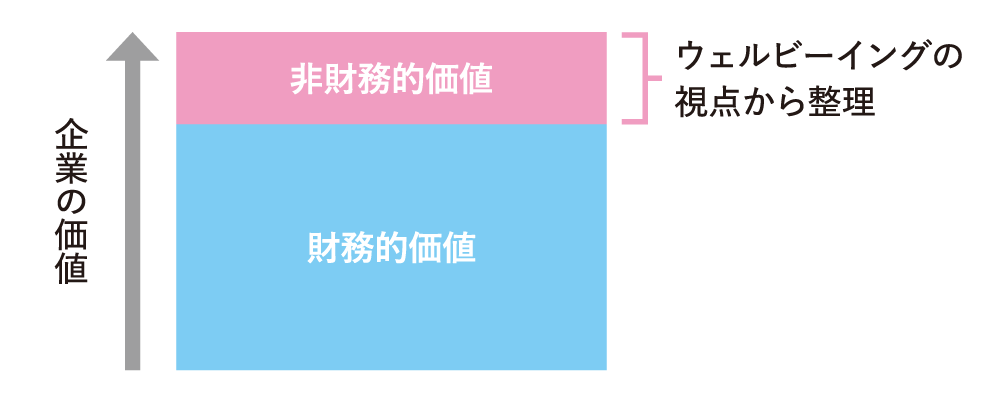

ウェルビーイングと非財務的価値の創出

非財務的価値とは、決算書などの財務諸表には載らない企業の価値を指しています(図3)。例えば、その企業にどんな人財が在籍しているのか、企業の製品・サービスは顧客に対してどれほど信頼があるのかなどは、明確なかたちで決算書に掲載されません。また、ESG投資という言葉があるように、企業が環境や社会にどれほど貢献しているのかという点も、その市場価値に大きく影響しますが、財務諸表として具体的な記載方法が統一的に規定されているわけではありません。

一方で、ウェルビーイングを重視した製品やサービスを提供することは、“よい”企業理念や企業活動をコミュニケーションすることでもあり、その価値観を支持するユーザー層へのアピール、投資家・株主に向けた差別化、さらには従業員とのミッションの共有へもつながります。特に、ウェルビーイングの価値観を支持する若年層に対して積極的に発信することで、長期的な企業ブランドの構築に加え、優れた人財の獲得や離職率の低下といった人的資本への貢献も期待できます。

こうした非財務的価値の創出に関する活動を、どのように対外的に示すことができるのか、その一つの方法が、ISO(国際標準化機構)標準など、国際的なフレームワークを活用することです。2024年11月には、ISOでウェルビーイングを促進するためのガイドラインが策定されました(詳細は「ウェルビーイングのISO標準と促進のためのフレームワーク」を参照)。

このようなフレームワークに則り、製品やサービスを開発・流通・改善し、そのプロセスを示していくことは、非財務的価値の明確な証左となります。ウェルビーイングは、企業を持続可能にするための価値観として、ますます重要な役割を果たしていくことになるでしょう。

図3 企業の価値は決算書などに記載される財務的価値と、人的資本や関係資本などを含む非財務的価値によって構成されており、ウェルビーイングの製品やサービスの提供は、非財務的価値を創出する面も大きく、ISO標準はその可視化の手法の一つとして注目されている。

※1: 参考「One Smile Foundation」

※2: 参考「WELL-BEING TECHNOLOGY 2025」

発行日 2025年1月1日

発 行 日本電信電話株式会社

編集長 渡邊淳司(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)

編 集 矢野裕彦(TEXTEDIT)

デザイン 楯まさみ(Side)