e スポーツから生まれる学びと育まれる 能力・資質

神津雅也

Masaya Kozu

株式会社NTTe-Sports。NTTe-Sports高等学院のカリキュラム開発を担当し、全体計画(3ヵ年計画)の立案から教育プログラム設計、指導方針の策定までを手がける。大学では教育工学を専攻。これまでにNTT東日本(NTTe-Sportsの親会社)で教育分野の新規事業に携わり、探究学習に関する事業を創出。これまでの知見を生かしてeスポーツを通じた学びの場を設計、学生がデジタル社会で活躍できる力を育むことをめざしている。

eスポーツをきっかけに広く「学び」を提供する

—NTTe-Sportsと教育分野の関わりについて教えてください。

神津雅也(以下、神津):NTTe-Sports高等学院の運営会社である株式会社NTTe-Sports(以下、NTTe-Sports)は、eスポーツを通じた地域活性化やデジタル人材育成に取り組む会社です。2020年には、秋葉原にeスポーツの交流施設「eXeField Akiba(エグゼフィールド アキバ)」を開設しました(ふるえVol.32参照)。

この施設ではeスポーツのイベントだけでなく、NPO法人と連携して、学校のeスポーツ部の活動も行われています。そこには、不登校や引きこもりの子どもたちも訪れるようになり、eスポーツを通じて学校や社会との関わりを再構築するきっかけにもなっていました。NTTe-Sportsの活動は、これまでも子どもの学びと親和性があったのです。

—NTTe-Sports高等学院の教育機関としての役割はどのようなものになるのでしょうか?

神津:「通信制サポート校」と言われるもので、通信制高校に通う生徒をサポートする塾のようなイメージです。通信制高校を卒業するには、レポート提出やスクーリングを通じて単位の取得が必要ですが、サポート校は生徒が3年で卒業できるように、学習面や生活面、精神面で支援します。千葉駅前にリアルキャンパスを持つかたちで、2025年4月に開校予定です(図1)。

図1 千葉駅前に開校予定のNTTe-Sports高等学院のキャンパスでは、eスポーツに打ち込めるよう1人1台の高性能ゲーミングPCと通信環境を完備している。

http://www.ntte-sports.co.jp/school/

—そこでは、どのようなことが学べるのでしょうか?

神津:単にゲームのスキル向上を目的とするのではなく、「ゲームが好き」という生徒たちの共通の思いを出発点に、その興味・関心の幅を広げ、社会で活躍できるデジタルスキルを獲得することを教育の目的に据えています。私はカリキュラム開発を担当していますが、体系的かつ将来の進学・就職を見据えたカリキュラム設計に取り組んでいます。

eスポーツを軸としたカリキュラムの3つの柱

—高等学院の理念やカリキュラムについて詳しく教えてください。

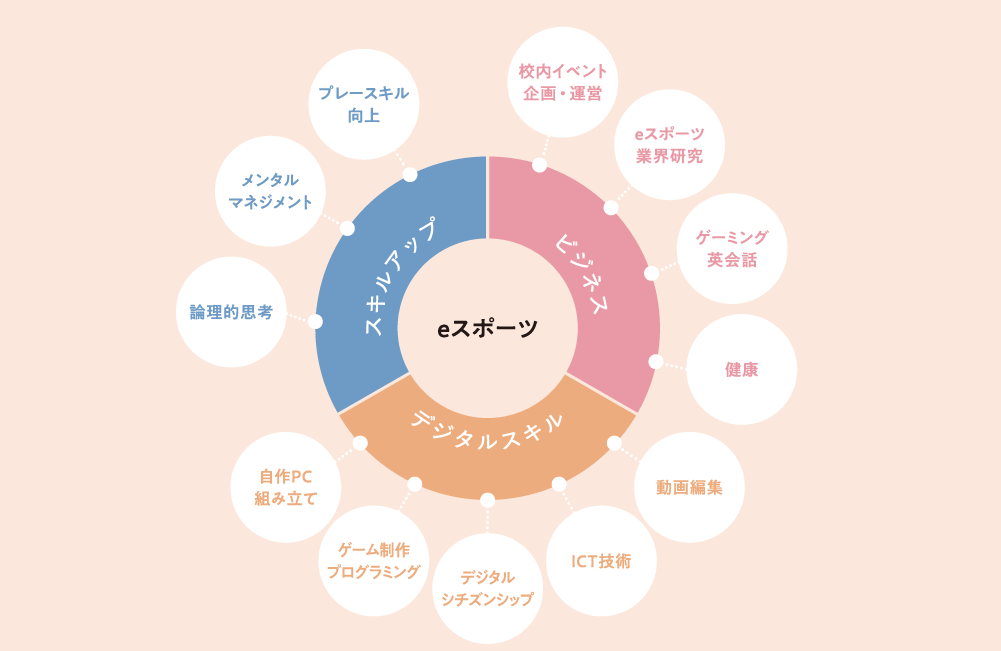

神津:eスポーツをきっかけに、多様な学びや喜び、仲間との友情を知ることで、未来につながる生き生きとした学生生活を送ってもらいたいという思いから、「LIVELY」という理念を掲げています。カリキュラムは、[1] eスポーツスキルアップ、[2] ビジネス、[3] デジタルスキルの3本柱で構成されています(図2)。

近年のeスポーツ大会はMOBA(マルチオンラインバトルアリーナ)と呼ばれる複数人でチームを組んで行う競技が多く、そこでは個人のスキルだけでなく、チームとしての戦術的理解や協調性が求められます。そこで、人気のゲームタイトルごとにプロフェッショナルを講師として招くとともに、東京大学のeスポーツサークル(UTeS)と連携し、ゲームスキルとともに、リーダーシップやチームワークについて体系的に学べるカリキュラムを開発しました。

カリキュラムの3本柱

図2 NTTe-Sports高等学院では、eスポーツへの熱意を出発点に、ゲームスキルの向上、eスポーツビジネス、デジタル人材の育成の3つのカリキュラムが設計されている。

—ビジネスやデジタルスキルの領域もカリキュラムに組み込まれているのですね。

神津:はい。ビジネスのカリキュラムでは、eスポーツイベントの企画・設計から準備・実行までの一連の流れを学ぶ講座のほか、業界研究やeスポーツの歴史、スポンサー企業を招いた特別講座なども行われます(図3)。

eスポーツ関連の職業といえば、プロゲーマーや実況配信を行うストリーマーがイメージされがちです。しかし、すべての生徒がeスポーツアスリートとして、トッププレーヤーになることはできませんし、それをめざす必要もないかもしれません。というのも、eスポーツビジネスの裾野は広がりつつありますし、習得したビジネスとデジタルスキルを掛け合わせることで、多様なキャリアの選択肢が生まれるからです。

また、デジタルスキルの学習も、生徒の未来の可能性に直結する分野として重視しています。具体的には、eスポーツと親和性の高いYouTube動画の編集スキル、ゲーム制作やプログラミング、自作PCの組み立て、インターネットやSNSのリテラシー、セキュリティ、デジタルシチズンシップなど、幅広いデジタルスキルを学ぶ機会を提供していきます。eスポーツビジネスの視点を取り入れながら、進学や就職など、生徒のキャリア形成を支援することが、カリキュラム全体の狙いとなっています。また、通信技術など、NTTグループの強みを生かした内容になっている点も大きな特徴です。

eスポーツモード

スタディモード

図3 教室の照明をスイッチングすることで雰囲気を変え、eスポーツに集中できる空間から、ビジネス領域やデジタルスキル育成などを学習する空間に切り替える仕組みも用意する。

eスポーツの学校だからこそ果たせる役割がある

—eスポーツを通じたからこそ得られる体験としては、具体的にどのようなものがありますか?

神津:オンライン上でチームを組む場合、海外のプレーヤーとのコミュニケーションが求められることがあります。カリキュラムでは「ゲーミング英会話」という講座を設け、海外のサーバーに接続して英語でボイスチャットをするなど、実践的な学習を取り入れています。実際、これまでの実践でも、ゲームを介することで、英語でのコミュニケーションなどでも失敗を恐れずに挑戦できています。

また、生徒の成長に合わせて、さまざまな角度からアプローチし続けることも重要だと考えています。1年目は好奇心の醸成、2年目は知識の深化とコミュニケーション能力の向上、Web制作やマーケティングなどプロジェクトベースの学習、3年目にはより専門的なスキルを身に付ける学習へと発展させていく予定です。例えば、2年生以降では探究学習のアプローチをカリキュラムに取り入れることを検討しており、「マインクラフト」などのゲームを活用して農業などをバーチャル体験し、ゲーム内での課題をもとに実際の農家の方に話を聞くフィールドワークへとつなげるなど、ゲームの世界と現実世界の接点を増やす学習方法を模索しています。

—むしろ、一般的な学校ではできない体験ですね。eスポーツならではの能力・資質が身に付きそうです。

神津:学校には、eスポーツが得意な子どもだけが集まるわけではありませんし、私たちもプロゲーマーの育成のみを目的としているわけではありません。社会の中で役立つ体験やスキルが学校生活を通して得られればと思います。例えば、近年の推薦入試や総合型選抜入試では、筆記試験だけでは見えてこない子どもたちの個性や特徴、体験などが重視されますが、多くの高校ではそうした「原体験」を提供できないことが課題となっています。当校ではeスポーツの通信制サポート校という独自の立ち位置を生かし、さまざまな取り組みを進めていきたいと考えています。

また、不登校や引きこもりの子どもたちは、オンライン上ではゲームを楽しみ、友だちと協力してプレーしています。eスポーツが居場所となっていますし、それがリアルの場へ向かうきっかけになるのではないかと考えています。このように私たちは、eスポーツに興味を持った子どもたちが熱中できる居場所を提供し、社会で活躍するお手伝いをしたいと思っています。