ウェルビーイングのための製品・サービスが集結

WELL-BEING TECHNOLOGY 2025

2025.1.29-1.31/東京ビッグサイト 東ホール

ウェルビーイングに関わる製品やサービスが集まる「WELL-BEING TECHNOLOGY 2025」。会場には、「快適で豊かに暮らし、生きる」ための製品、サービス、テクノロジーが、多様なジャンルから集まりました。

視覚障がい者の移動をサポートするため、会場の床には視覚障がい者歩行テープ「ココテープ」が貼り巡らされた。

ビジネスの現場でもウェルビーイングという言葉が浸透し始めています。そんな中、企業はウェルビーイングをどう捉え、取り入れていけばよいのか。そんなヒントがちりばめられた展示会「WELL-BEING TECHNOLOGY 2025」が、1月29日~31日に開催されました。「グリーンマテリアル」「新機能性材料展」などの同時開催の展示会と合わせ、全体で4万2,089人[※]が来場しました(写真1)。

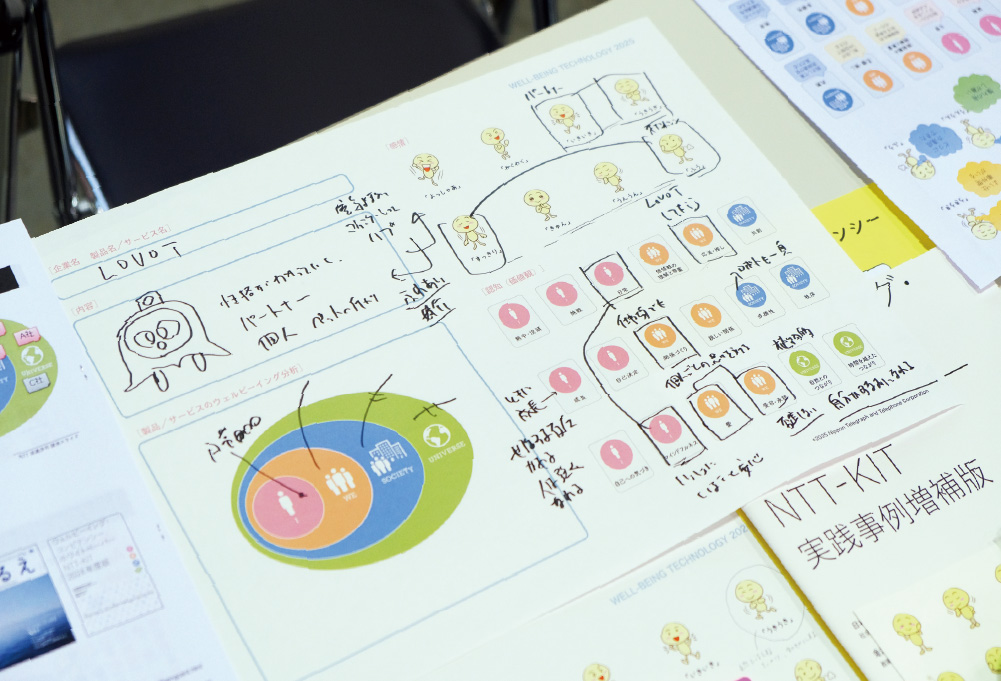

初日には、ワークショップ「あなたの製品・サービスのウェルビーイングを見つけてみよう」が、渡邊淳司 本誌編集長をはじめとする展示会実行委員によって実施されました。出展企業のうち6社の代表者が参加し、2社ずつ3グループに分かれて、行われました。

ワークでは、まず、1社の参加者が自社の製品やサービスの説明をします。もう1社は、それを聞き、製品やサービスがもたらすウェルビーイングを、NTTが開発したウェルビーイングの感情と価値観の側面を理解するツールを使って考えます。感情は表情やしぐさをアイコン化した「フィーリング・キャラクターズ」から選択し、価値観は「わたしたちのウェルビーイングカード」の一覧から選択しました。これらの選択に基づいて、製品やサービスがもたらすウェルビーイングの要因を発表者にフィードバックします。これをすべての参加社の製品・サービスに対して行い、その結果を、会場の壁に描かれたカテゴリー図に付せんで貼って共有します(写真2)。

この手順により、自社の製品やサービスがウェルビーイングのどのカテゴリーに資するのか、他社とはどういう関係にあるのか、どのような視点から共創したり、補い合ったりできるのかなどが見えてきます。

2日目、3日目には、2024年に新設された武蔵野大学ウェルビーイング学部の学部長でもある前野隆司氏によるトークや、JST(科学技術振興機構) の未来社会創造事業「個人に最適化された社会の実現」領域のセッション、標準化に関するセッションなどが実施されました。会場の展示には、ロボティクス、AI、マテリアル、ゲームなど、前回よりも多様なジャンルの企業が出展しており、ビジネスにおけるウェルビーイングの広がりと、注目度の高まりが感じられる展示会でした。

写真1 同時開催の展示会を含め、3日間で4万2,089人[※]の来場者があった。写真提供:JTBコミュニケーションデザイン

[※]速報値による

写真2 ワークショップでは、各企業の製品やサービスが人の感情や価値観にどう関わるのかを考察。最後に、各社の製品・サービスをウェルビーイングの要因カテゴリーにマッピングした。