NICUの新生児と家族をつなぐ触覚のウェルビーイング

遠隔の子どもとの“ふれあい”を感じる身体性オンライン面会

聞き手:村田藍子(NTT 主任研究員)

赤坂真奈美

Manami Akasaka

岩手医科大学医学部小児科学講座 教授。障がい児者医療学講座特命教授。専門分野は小児神経学。日本小児科学会 専門医·指導医·出生前コンサルト小児科認定医。日本小児神経学会 専門医·指導医。

触覚技術で親子の絆の形成を支援する

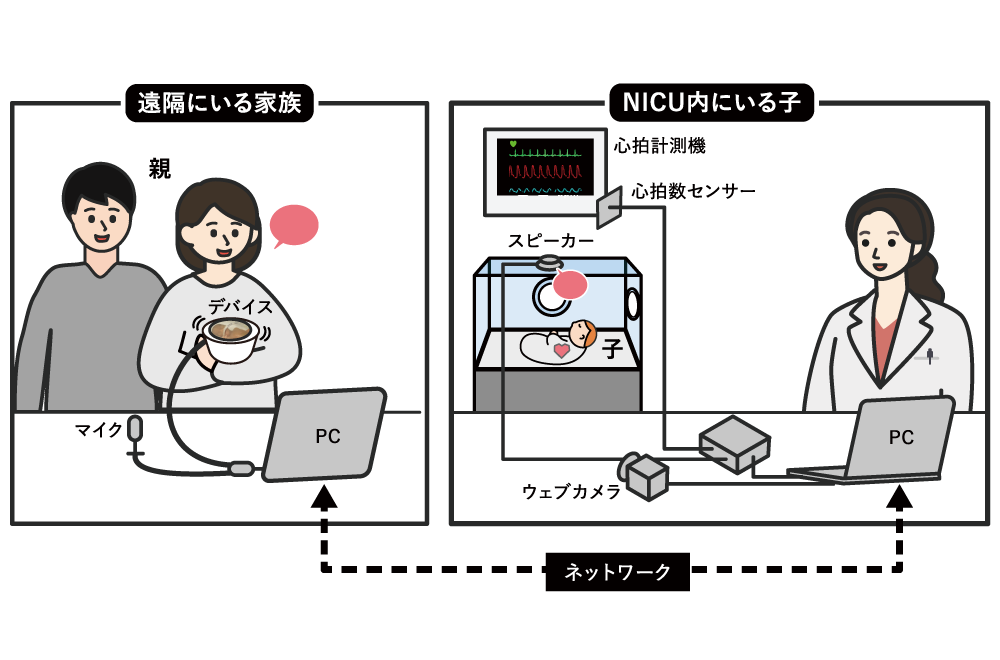

早産や低出生体重などを理由に、新生児が長期的に新生児集中治療室(Neonatal Intensive Care Unit:以下、NICU)に入院すると、親子の身体的コミュニケーションが不足しがちになり、親のメンタルヘルスや親子の愛着形成に影響が生じることがあります。NTTコミュニケーション科学基礎研究所と岩手医科大学はその共同研究の一環として、2024年11月から、岩手医科大学附属病院総合周産期母子医療センターのNICUに入院する新生児の家族が、遠隔でも自分の子どもの鼓動に触れているような体験ができる新しいオンライン面会の仕組み「身体性オンライン面会」を使った実験を開始しました(写真1)。

写真1 「身体性オンライン面会」のプロトタイプデバイスのシステム構成。NICUのウェブカメラで撮影した新生児の様子を家族が持つデバイスのモニターに映し、同時に、新生児の心電図から取得した心拍のリズムに合わせて心臓の鼓動を模した振動を提示する。この装置をカンガルーケア(*)のように胸に抱くと、遠隔でも、わが子に触れて心臓の鼓動を感じているような体験ができる。

*リラックスした体勢で、親子が直接肌を触れ合わせるように、親の胸に新生児を抱くケアの方法。

村田藍子(以下、村田):少し前になりますが、コロナ禍では、入院している子どもさんとご家族の面会が制限され、非常に大変だったと思います。どのようなご対応をされたのでしょうか?

赤坂真奈美(以下、赤坂):まず、医療的ケア、あるいは慢性的に長く入院するお子さんに対して感染拡大を防ぐ目的でオンライン診療を取り入れました。その後、NICUではご家族と子どもさんの面会ができなくなってしまい、少しでも赤ちゃんの様子をご家族に見せて安心していただきたいということで、2021年からオンライン面会を取り入れました。そして、2022年には、長期入院治療中の子どもさんと地元のプロバスケットボールチーム「岩手ビッグブルズ」の選手達が遠隔で触れ合うプロジェクトに参加し、そこでNTTの研究所さんとご一緒しました[※1]。そのご縁で、2024年から、遠隔触覚コミュニケーション技術を使った子どもさんとご家族の面会について、NTTの研究者の方々と共同研究をさせていただくことになりました。

村田:現在、NICUにはどのような課題があるのでしょうか?

赤坂:28週未満で生まれる赤ちゃんのことを超早産児と言いますが、その生存率が世界で最も高いのは日本です。そういった子どもたちは、特に大きな病気がない場合でも、退院するまでに3カ月から半年はかかります。本来は、お母さんのお腹の中で声を聞いたり一緒に動いたりと、愛情の中で育まれるわけですが、それが突然、過酷な外界に飛び出してくるわけです。一方で、ご家族にとっては、しっかりとお腹の中に入れてあげられなかったという罪悪感がお母さんに生じやすいということがあります。

また、岩手県内で超早産児を診られるのはここだけなので、そのような子どもたちが県内全域から集まります。しかし、岩手県は面積が広く、面会に来られない方もいます。加えて冬には積雪もあり、障壁はさらに高くなります。愛しているけれども、長期的には愛情不足から育児困難や虐待が起こってしまうなど、さまざまな問題が生じやすいということもあります。

村田:なぜ触れる感覚を取り入れてみようと思われたのでしょうか?

赤坂:医療の進歩に伴って、超早産児の救命率は非常に高くなりましたが、中長期的な認知や情緒の発達については問題を抱えるお子さんの割合は高いのです。どうすればそれを改善できるのか、答えはまだないのですが、例えば、オンライン面会で子どもの触覚や心拍が伝わることでお母さんたちのネガティブな気持ちがポジティブに切り替われば、赤ちゃんに対する接し方が変わり、赤ちゃんたちの情緒などに影響すると思います。

小さく生まれてきたお子さんたちが、情緒や知的障害、注意欠陥・多動障害、神経発達症といったことを抱えていた場合、それらを軽減する取り組みを行うのは学童期では遅いというデータもあります。つまり、対策が新生児期であればあるほど、よい影響を与えるはずです。それが今回の取り組みの大きな可能性です。

また、小学生、中学生の神経発達症というのは実は成人期の鬱(うつ)と関係します。従って、子どもたちの予後をよくする取り組みによって、成人期の予後もよくなり、日本にとっても素晴らしいことです。こうした長期的な改善につながる有意義な研究だと思いますし、期待しています。

村田:実はこの研究を始める前、私は「産婦人科はお母さんを診る、小児科はお子さんを診る」というイメージを持っていました。実際に共同研究をさせていただいて、お子さんを診るということは、子どもだけではなく、将来を見据えて、退院したあとのご家族との関わりを小児科が担っているという話を伺って、非常に感銘を受けました。

赤坂:私たちは子どもたちだけでなく、周りの家族や社会、そして、子どもたちの未来を診るという役目があります。その点に気付いていただけたことをうれしく思います。

[※1]報道発表(2022年4月12日)学校法人岩手医科大学、株式会社 岩手ビッグブルズ、特定非営利活動法人 Being ALIVE Japan、東日本電信電話株式会社 岩手支店「遠隔振動伝送でアスリートと病院の人々の心をつなぐ「モバイルタッチ」(触れ合う感覚をどこでも感じられる体験)の実証実験について」

https://www.ntt-east.co.jp/iwate/information/detail/pdf/20220412_01.pdf

「NTTコミュニケーション科学基礎研究所オープンハウス2025」

2025.05.20-22/NTT西日本 QUINTBRIDGE・PRISM

「身体性オンライン面会」に関わる村田主任研究員の研究講演も行われる。

https://www.kecl.ntt.co.jp/openhouse/2025/

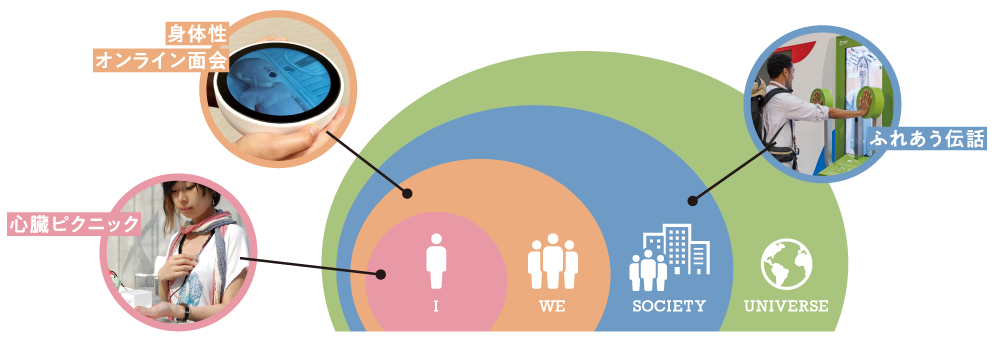

身体性ウェルビーイング技術とカテゴリー

「身体性オンライン面会」と、「ふれあう伝話」は、前者は入院中の子どもと家族、後者は祝祭の場を行き交う来場者など、いずれも行動や情動にひも付いた触感のコミュニケーションによって人々をつなげるものです。これらは、ウェルビーイングの関係性の範囲を示す4つのカテゴリー(I/WE/SOCIETY/UNIVERSE)を用いて考えると、それぞれ、親しい人々(WE)、社会の多様な人々(SOCIETY)との関わりに資する「身体性ウェルビーイング技術」だと言えます。また、「ふれあう伝話」で紹介した「心臓ピクニック」は、自分のこと(I)を知るための技術と言えます。このように考えると、技術とウェルビーイングの関係を俯瞰的に見ることができます。