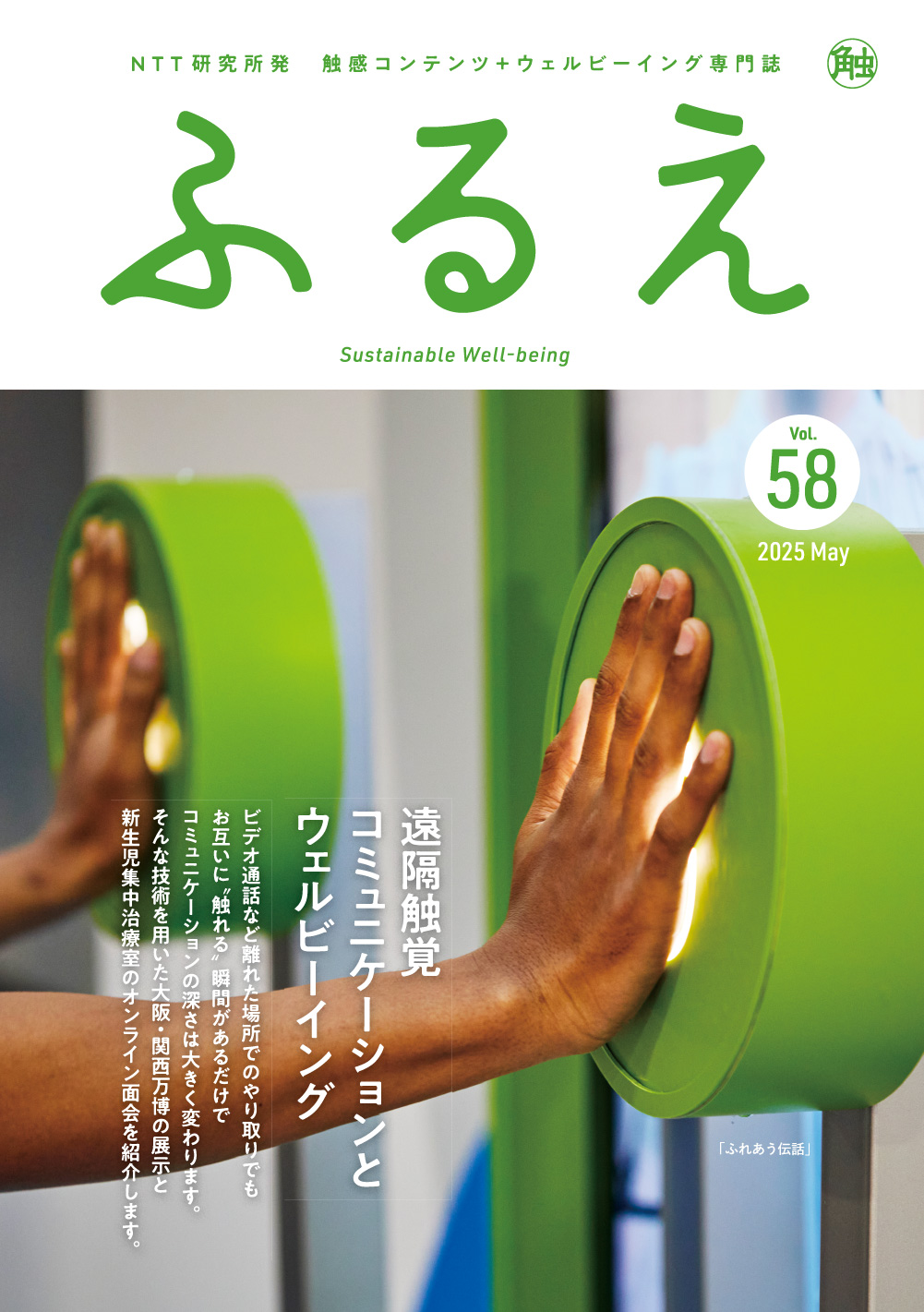

触感コンテンツ+ウェルビーイング専門誌 ふるえ Vol.58

Sustainable Well-being

遠隔触覚コミュニケーションとウェルビーイング

ビデオ通話など離れた場所でのやり取りでもお互いに“触れる”瞬間があるだけでコミュニケーションの深さは大きく変わります。そんな技術を用いた大阪・関西万博の展示と新生児集中治療室のオンライン面会を紹介します。

IOWN でつなぐ遠隔触覚コミュニケーションメディア

「ふれあう伝話」

遠くの人と“ふれあえる”未来の“デンワ”が大阪・関西万博に登場

駒﨑 掲

Kakagu Komazaki

NTT社会情報研究所/コミュニケーション科学基礎研究所/人間情報研究所。オーディオメーカーにて、プロダクト・デザイン、サウンド・デザイン、音の体験のデザインなど音に関わるデザイナーを経て、現在に至る。音や振動を通信で共有する体験のデザインの研究に従事。

遠隔での“ふれあい”で生まれる新しいつながり

—大阪・関西万博で展示される「ふれあう伝話」は、どのようなコンセプトで誕生したのでしょうか?

駒﨑 掲(以下、駒﨑):この展示は「未来の電話をつくる」というテーマから始まりました。例えば、前回の大阪万博が開催された1970年であれば、従来の固定電話が、ワイヤレスホンとしていつでもどこでも使えるようになるという機能面での進化が未来の電話の一つのかたちだったと思います。

そこから情報通信技術が成熟する中で、未来の電話を考えるならば、その豊かさや質的な部分に着目していく必要があるということで、「電話から、伝話へ。」というコンセプトに至りました。これまでの“電話”から、それぞれの人にとってのコミュニケーションの意味や価値、その物語に着目した“伝話”を大事にしようという考えです。 その意味で、映像と音声だけでなく触覚のチャンネルも加えて振動の情報を送り合える「ふれあう伝話」こそが、われわれの考える未来の電話なのではないかということです。

—「ふれあう伝話」の展示では、どんなことができるのでしょうか?

駒﨑:今回は、二組で4台の装置が置かれます。NTTパビリオンと、同じ万博会場内にある生物学者 福岡伸一氏がプロデュースするシグネチャーパビリオン「いのち動的平衡館」をつなぐものが一組。そして、万博会場内の「日本館」と関西国際空港をつなぐものがもう一組で、それぞれが一対一でやり取りできます(図1)。

図1 「ふれあう伝話」は、NTTパビリオンと福岡伸一氏プロデュースのシグネチャーパビリオン「いのち動的平衡館」をつなぐ2台と、「日本館」と万博会場から約30km離れた関西国際空港をつなぐ2台の合計4台が展示される。

NTTパビリオンと「いのち動的平衡館」をつなぐ装置は「いのち ふれあう伝話」と名付けられ、それぞれのパビリオンの野外に設置されています。正面に大型モニターを搭載し、その前にテーブルがあり、テーブルをたたくと相手側のテーブルに振動が伝わります。声と映像に加えて振動が伝わり、お互いのテーブルがつながって相手が目の前にいるような感覚でコミュニケーションができます(写真1)。

写真1 「いのち ふれあう伝話」は、NTTパビリオンと「いのち動的平衡館」をつないでいる。映像と音声に加え、テーブルの振動を伝え合うことが可能で、離れた場所にいながら目の前にいるような感覚でコミュニケーションできる。

またこの装置では、NTTパビリオンから「いのち動的平衡館」に向けて心臓の鼓動を送ることができます(写真2)。NTT側のテーブルに接続されている聴診器を胸に当てると、鼓動が「いのち動的平衡館」のテーブルに振動として伝わります。ちなみに、送っている人の鼓動は、自分のテーブルでも振動として感じられます。

写真2 NTTパビリオンの「いのち ふれあう伝話」に備わる聴診器を胸に当てると、心臓の鼓動がお互いのテーブル上で振動として感じられる。心拍を感じることで、自分や相手の存在に対して“いのち”としての認識が生まれる。

「日本館」と関西国際空港をつなぐのは、「ハイタッチで ふれあう伝話」です。これらの装置はモニターの両脇にハイタッチ用のパネルを備えており、そこに手でハイタッチをすると、その振動がお互いに伝わります。関西国際空港を訪れた万博に来場予定の方や、訪日した外国人の方々に向けて、「ようこそ、日本へ!」と万博会場からウェルカムな気持ちを込めてハイタッチをするというコンセプトです(写真3)。

日本館

関西国際空港

写真3 万博会場の「日本館」と関西国際空港をつなぐ「ハイタッチで ふれあう伝話」は、映像と音声に加えて、モニターの両脇にあるハイタッチ用のパネルをたたくことで、お互いのタッチの振動を伝え合える。タッチのタイミングに合わせた振動の伝送などにも、「IOWN(アイオン)」の高速大容量通信技術が生かされている。

万博の「伝話」につながった触覚を伝える試み

—これらの装置が開発された経緯について教えてください。

駒﨑:「ふれあう伝話」のベースとなったのは、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]で2019年から展示されている「公衆触覚伝話」です(写真4)。

公衆触覚伝話も、離れた場所にいる人と映像、音声、振動でコミュニケーションが可能で、湾曲したスクリーン上にプロジェクターで映したお互いの姿を見ながら手のひらを重ねたり、相手の手に道具で振動を送り合ったりする体験ができます。実際の対面では、初めて会った人同士で手を重ねたりすることは躊躇してしまいますが、こうした技術を介することで、初対面でも積極的に触れ合えたり、楽しくコミュニケーションできるようになります。映像だけではない、かといって対面とも異なる、この技術の面白さだと思います。この「公衆触覚伝話」という名称で使用した「伝話」というコンセプトが踏襲され、今回の「ふれあう伝話」につながっています。

—公衆触覚伝話からは、どのようなアップデートがあったのでしょうか?

駒﨑:今回の二組の伝話には、その場所に特化した特徴的な機能が、それぞれに備わっています。

「いのち ふれあう伝話」で実現している心拍を送る機能は、「心臓ピクニック」というワークショップで使用されていた技術を応用したものです(写真5)。このワークショップでは、聴診器型のマイクを胸に当てて、計測された心拍の音を箱型のデバイスに伝送し、鼓動に合わせて振動させる装置が使用されています。鼓動を白いボックスに取り出し、手のひらでそれを感じることで、心臓を手の上に乗せて触れているような感覚が得られます。自身の心拍を感じることで自分を知るきっかけになり、他人に渡すことでお互いが生きていることをあらためて認識し合うことができます。

NTTパビリオンに設置された「いのち ふれあう伝話」には、この聴診器型のマイクがテーブルの脇に用意されていて、「いのち動的平衡館」のふれあう伝話の使用者に生命の実感を伝えることができます。

「心臓ピクニック」

写真5 2010年から始まったワークショップ「心臓ピクニック」では、聴診器型のマイクで拾った心拍の音を手のひらで振動として感じることで、自分自身や目の前にいる人が、それぞれひとつの心臓を持ち、生命として存在していることを実感できる。

「日本館」と関西国際空港に設置された「ハイタッチで ふれあう伝話」で使われている技術は、2020年に発表した「リモートハイタッチ」の応用です(写真6)。リモートハイタッチは、遠隔でお互いが映ったモニターをたたいてその振動を送り合える装置です。コロナ禍ではスポーツの大会などが無観客で行われており、家族さえも会場にいることができない状況の中、試合の直前や直後に選手と家族が遠隔でハイタッチして、応援する気持ちや試合に勝った喜びを伝え合うといった機会を提供しました。

今回の2つの展示では、物理的に離れた人とでも、相手に対して生きているものとしての存在を感じたり、実感を持ってメッセージを伝え合ったり、万博来場者を中心に人々の豊かなコミュニケーションを形成する場を提供できればと思っています。

「リモートハイタッチ」

写真6 遠隔に設置されたモニター越しにハイタッチをすると、映像と同時にタッチの振動も伝わる。コロナ禍の無観客試合において、試合前後のアスリートと家族がハイタッチして、家族の応援する気持ちと選手の高ぶる興奮を伝え合う試みにも使用された。(ふるえVol.32参照)

—振動はどのような仕組みで伝送しているのですか?

駒﨑:温度や圧力、振動などの触覚情報のうち、今回は特に振動を扱っているのですが、伝送には、振動と同様に時系列の波形データである音声データのフォーマットを利用しています。振動の波形データが装置に届くと、搭載された振動子が波形に合わせて振動してテーブルを震わせます。また、今回の「ふれあう伝話」では、「IOWN」の高速大容量通信技術を使うことで、ほぼ遅延のない通信を実現しています。

IOWNを介してハイタッチをすると、その瞬間に手と手が合わさる感じでコミュニケーションすることができます。「ハイタッチで ふれあう伝話」を使うと、大阪・関西万博の会場と関西国際空港は離れた場所にあるにもかかわらず、相手がすぐそばにいるように感じられるかもしれません。

「電話から、伝話へ。」に込められた未来のコミュニケーション

—「ふれあう伝話」が提示する未来のコミュニケーションとは、どのようなものなのでしょうか?

駒﨑:“遠くにいるから通信に遅延があって当然”という時代から、通信を介しても実際に目の前で会っているのと変わらないやり取りが当たり前になる。例えば、タイミングを外せないジャンケンやあっち向いてホイが遠隔でも普通にできてしまう。そんな未来のコミュニケーションには、相手の実感を感じられることも大切です。

今は当たり前になったビデオ会議ですが、参加していても発言をしないと、録画している動画を見ているのと変わらない感覚になったりします。でも、そのときに相手の振る舞いに合わせて振動を感じる瞬間があると、「今つながっている」という実感が急に湧いてきます。それが、触覚が持つ面白さだと思います。リモートで鼓動を受け取った人やハイタッチの体験者を見ていると、振動が伝わったとき、明らかに表情が変わる瞬間があるんです。

そして、このような体験が伝送技術によって実現されていることの利点でもあるのですが、実際に目の前にいる人と、直接ではなく技術を介してつながっているからこそ、触れ合う体験への抵抗が低くなり、安心して年齢や属性を超えたコミュニケーションがしやすくなる面もあります。それも、触覚の伝送技術ならではの良さではないでしょうか。

—開幕する大阪・関西万博、そして、その後の未来に向けての思いを聞かせてください。

駒﨑:万博の焦点は、技術をハイライトして見せるという従来のスタイルから、人や環境の持続可能性などに大きくシフトしてきたように思います。今回の大阪・関西万博の展示において「ふれあう伝話」がフォーカスしているのは、最新の技術とともに、それによって実現される新しいコミュニケーションのかたちです。「電話から、伝話へ。」という言葉に立ち戻ると、例えば、「電話」という言葉が5年後、10年後に「伝話」に置き換わったとしたら、“「でんわ」って、昔はこの漢字(電話)だったけど、今はこれ(伝話)だよね。そのきっかけは、2025年の万博のNTTの展示だったね”と言われるような存在になることが、個人的な思いとしてあります。

そんな思いはありながらも、まずは来場される方々がこういった新しいものに触れたときにどのような反応をするのか、素直に楽しみです。それがたとえネガティブな反応であったとしても、解決すべき課題が見えてくるだろうし、「伝話」につなげていくために必要なプロセスだと思います。私たちが研究してきたものが、一般の多くの方々からフィードバックを得る貴重な機会として、大いに期待しています。

発行日 2025年5月1日

発 行 日本電信電話株式会社

編集長 渡邊淳司(NTT 上席特別研究員)

編 集 矢野裕彦(TEXTEDIT)

デザイン 楯まさみ(Side)