アクセシビリティゾーンにおける「FEEL TECH®」の役割

※「FEEL TECH」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

石川 博規

Hironori Ishikawa

NTTドコモ R&Dイノベーション本部 モバイルイノベーションテック部。慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 特任教授。博士(工学)。IOWN/6G時代における新しいコミュニケーションの創造に向けて、FEEL TECH®の開発に従事。

—アクセシビリティゾーンで使われた「FEEL TECH」について教えてください。

石川博規(以下、石川):「FEEL TECH」は、動作や感覚を受け手の特性に応じて変換・共有する技術です。一般に、同じ情報でも人によって受ける印象は異なります。音だと分かりやすいですが、同じ音でも「自分にはちょっと大きいな」とか「小さいな」とかあると思います。普通だとそれぞれがボリュームを変えたりしますが、それをさまざまな感覚において自動で行うのが「FEEL TECH」です。「感じ方の軸」を合わせる技術というと分かりやすいでしょうか。

感じ方の軸には、年齢や性別、感覚の感度などいくつかありますが、アクセシビリティゾーンは感覚の特性が軸となっています。視覚に障がいのある方、聴覚に障がいのある方、それぞれが体験できる情報を選べるという点で「FEEL TECH」の技術コンセプトとマッチしていて、NTT研究所と一緒にアクセシビリティゾーンの議論に加えていただいたというかたちです。

—ここでの触覚の役割は、どのようなものだと考えていますか?

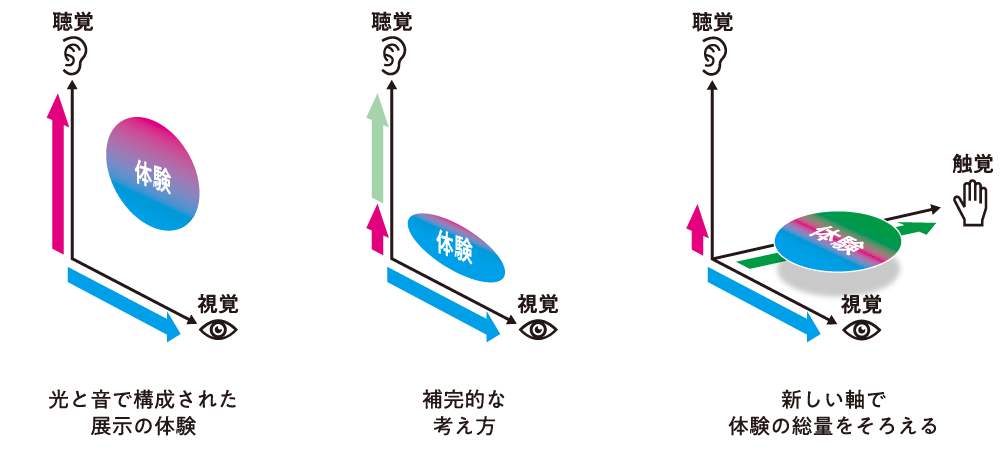

石川:「いのち動的平衡館」の展示は、光や音を中心に構成されています。このとき、視覚と聴覚という2本の軸があったとして、片方の軸の情報が足りないときに、その軸の情報を無理に増やそうとするのではなく、触覚を新しい3本目の軸として捉えるのです(図)。そこで、3本の軸全体としてバランスを取ることで、新しい見え方や感じ方ができるのではないかと。何かを伝えるときに「自分の感覚、尺度で言うとこんな感じ」という表現方法がありますが、そういった個別の感覚ではなく、その「体験の総量」をそろえられたら、視覚や聴覚に制限がある方とも同じ土俵で話すことができるのではないかということです。

図 体験の総量をそろえるイメージ。光と音のインスタレーションの体験が視覚と聴覚の2つの軸で構成されていた場合、聴覚障がいがある人に対して、足りていない情報を同じ軸の中で補おうとするのではなく、触覚という第三の軸を用意してバランスを取る。

—今回のアクセシビリティゾーンでの協働で感じたことを教えてください。

石川:「FEEL TECH」は、伝えにくいものをうまく伝えようということで、今回は障がいを持つ方の体験に関わらせていただきました。一方で、私が実際にゾーンで体験してみた率直な感想として、10分間触覚を感じ続けるのはすごく疲れる体験でもありました。脳の使っている部分が普段と違うからだと思うのですが、思っていた以上に自分が目や耳の感覚に引っ張られていることが分かりました。誰でも歳を重ねると、多かれ少なかれ目も見えづらくなるし、音も聞こえづらくなります。そのときに備えて、触覚などの視覚/聴覚以外の感覚を研ぎ澄ましていかないといけないとも思いました。

このように、触覚は自身を理解する上でのフィードバックとして十分に有効だと思いましたし、ぜひ多くの方に実際に体験してみてほしいです。そして、その体験について対話できる取り組みがあるとよいですね。

https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/info/news_release/topics_250408_v1.pdf