触感コンテンツ+ウェルビーイング専門誌 ふるえ Vol.59

Sustainable Well-being

それぞれのウェルビーイングをつなぐ

人それぞれのよく生きるあり方を意味するウェルビーイング。身体や感じ方、時代や文化が異なれば、ウェルビーイングも異なります。今号では、身体や感じ方に合わせた鑑賞体験に関する大阪・関西万博「いのち動的平衡館」での協働と人々のウェルビーイングの物語が聞こえる懐かしい電話機を紹介します。

大阪・関西万博から始まるアクセシビリティデザイン

「いのち動的平衡館」アクセシビリティゾーンでの協働

※「いのち動的平衡館」アクセシビリティゾーンの体験は「触覚体験」という枠での予約が必要です。

緒方 壽人

Hisato Ogata

Takramデザインエンジニア/ディレクター。デザイン、エンジニアリング、アート、サイエンスを領域横断する。東京大学工学部卒業。プロダクトからサービスまで多様なプロジェクトに携わる。著書に『コンヴィヴィアル・テクノロジー』。「いのち動的平衡館」では、展示企画演出・クリエイティブディレクションを担当。

小山 慶祐

Keisuke Oyama

Takram サウンドデザイナー/デザインエンジニア。サウンドデザインを中心に、ソフトウェアやハードウェアの知識を融合して活動し、インスタレーション、プロダクト、映像作品など多様なプロジェクトに携わる。「いのち動的平衡館」では、音楽・音響演出・触覚演出を担当。

感覚を超えて「動的平衡」を感じるアクセシビリティゾーン

—「いのち動的平衡館」におけるTakramの担当内容について教えてください。

緒方壽人(以下、緒方):Takramは、デザイン、エンジニアリング、ビジネスを横断的に手がける「デザイン・イノベーション・ファーム」です。今回の大阪・関西万博では、シグネチャーパビリオンのひとつ「いのち動的平衡館」において、展示の企画演出・設計・制作を担当しました。このパビリオンでは、生物学者である福岡伸一先生のプロデュースにより、「いのちを知る」をテーマとした「動的平衡」という生命観が表現されています。「動的平衡」とは、生命は絶え間なく変化しつつ、自らを破壊して作り直すという行為を繰り返しながら全体の調和を保ち続けるという考え方です。

—パビリオン内の展示内容について教えてください。

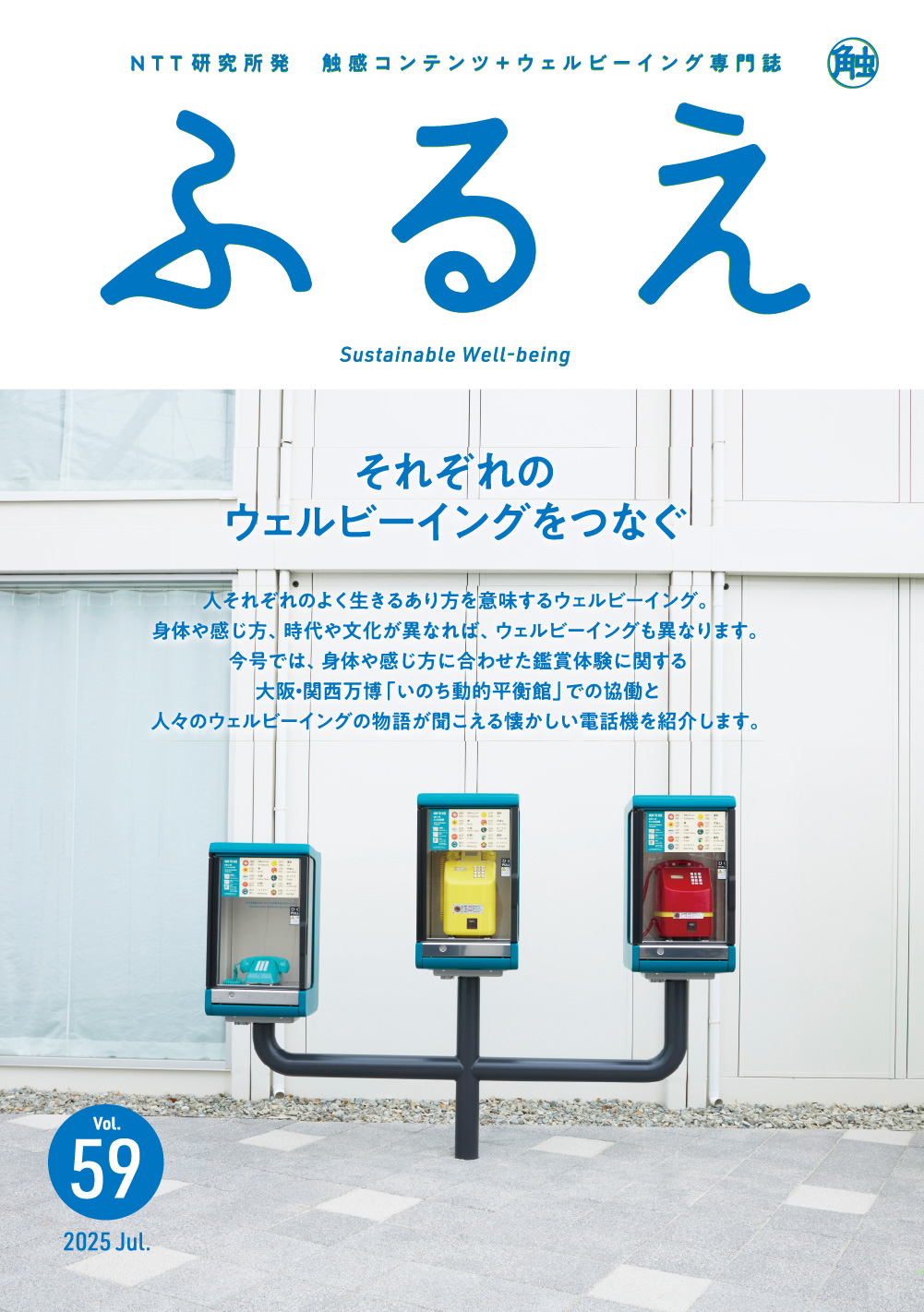

緒方:パビリオン内は柱のない広い空間で、中心には直径約10メートルの立体LEDシアターシステム「クラスラ」が配置されています(写真1)。来場者が入場すると、LEDに自分たちのシルエットが映し出されます。そして、それが光の粒子となり、細胞から魚や鳥、植物など、多様な生物を形作り、また人間のシルエットとして戻ってきます。10分ほどの光と音の物語の中で、来場者自身が、38億年の生命の流れの中にあることを直感的に感じ取れる構成としています。この粒子の表現は、福岡先生のWebサイトでも見られますが、私たちはそれを空間的に再構築し、展示の核としました。また、入口付近のエリアには、感覚や身体の特性に合わせてストーリーや世界観を体験してもらうためのアクセシビリティゾーンを設置しました。

写真1 パビリオンの中心にある立体LEDシアターシステム「クラスラ」。直径約10メートル、高さ約2.5メートルの円柱型の構造で32万個のLEDが配置される。クラスラの名称は、細胞の骨組みを構成するタンパク質「クラスリン」に由来している。写真:加藤純平

—具体的にはどのようなスペースなのでしょうか?

緒方:来場者は「クラスラ」を取り囲むかたちで立体的な映像や音響を体験しますが、万博という場であるからこそ、多様な来場者が体験を共有できるよう、空間設計の初期段階からそのようなゾーンを考えていました。具体的には、身体や感じ方に合わせ、情報を変換し共有するNTTドコモの技術「FEEL TECH」を活用して、手に持つボール型デバイスや床から振動を感じられるようにし、さらに、独自に制作したバリアフリー字幕や音声ガイドを用意しました(写真2)。振動も感覚の違いに合わせて2種類用意しています。聴覚に障がいのある方は、光を見ながらバリアフリー字幕を読みつつ専用の振動を感じてもらい、視覚に障がいのある方は、音声ガイドや音楽を聞きながら専用の振動を感じてもらう仕組みです。

写真2 アクセシビリティゾーンでは、両手にボール型の振動デバイスを持ち、ボールと床からの振動を体感できる。ゾーンの構成や振動デザインについては、NTTドコモ「FEEL TECH®」の考え方や技術、NTT研究所(渡邊淳司 上席特別研究員、駒﨑 掲 主任研究員)の研究成果やノウハウが生かされている。手元のタブレットからはバリアフリー字幕が、ヘッドフォン(NTT ソノリティ、nwm ONE)からは音声ガイドが提示される(バリアフリー字幕と音声ガイドは田中みゆき氏が監修)。写真:加藤純平

—NTTグループとは、どのような経緯で関わられたのでしょうか?

緒方:「いのち動的平衡館」は、NTTさんにゴールドクラスパートナーとして協賛いただいているほか、これまでに「FEEL TECH」やNTTの研究所の触覚に関する研究についても話を聞いており、アクセシビリティゾーンでの取り組みと多くの共通点があると考え、協働させてもらうことになりました。

情報を“そぎ落とす”振動触覚のデザインプロセス

—アクセシビリティゾーンの振動は、どのようにデザインされたのでしょうか?

緒方:そもそも、今回のコラボレーションがなければ、感覚に合わせて振動を出し分けるという発想はありませんでした。もちろん、光だけが見えて振動があるのと、音だけが聞こえて振動があるのは、体験として異なるのは分かるのですが、どう違い、どう振動を作ればよいのか完全に手探りでした。両手と床の3つの信号に「どこを、どのような強さで、どのタイミングで」振動を与えるのか無数の組み合わせがあります。とりあえず、音楽から振動を作ることから始まりました。展示全体の音楽は、Takramの小山が担当しました。

小山慶祐(以下、小山):まず、最初にやったのは、素直に音楽の波形でデバイスを振動させるということです。聴覚で聞こえる周波数と振動で感じられる周波数は異なるので、音楽を振動の周波数帯に落とし込んだ波形で振動させてみました。ただ、音楽が盛り上がる場面ではいろいろな音が同時に出て混然一体となるので、それを全部振動に変換すると、何が起きているのか分からない状態になってしまいました。音楽や音響で表現していることをいかにそぎ落し、振動として表現するのかが重要だと感じました。

—“そぎ落す”プロセスは、どのようにして行われたのでしょうか?

小山:シーンごとに表現したいコアの部分は何か、それを振動ではどのように表現するとよいか、NTTの研究所やドコモの方々と議論し、試行錯誤を繰り返しました。例えば、たくさんの細胞が生成するシーンであれば、手の振動は左右同時ではなくバラバラで振動させるなど、「たくさん現れる」の抽象度を一度上げて、それを振動で表現し直します。ほかにも、左から右に馬が「走り抜ける」シーンであれば、床が震えるとともに手の振動は左から右の順番で出すといった具合です。

作られた振動は、何度か当事者の方々に体験していただき、改善点やコメントをもらいました。個人的には、その際にいただいたフィードバックが一番重要でした。音楽をそのまま振動にするのではなく、シーンに合った振動を一から作ったほうがより伝わるというのも、当事者の方から「分かりやすくなった」という言葉をいただいて、この方向でよいと自信が持てました。

感覚を補完するのではなく、誰もが共に感じ、語り合える体験

—設計段階からの当事者とのコミュニケーションが重要だったのですね。

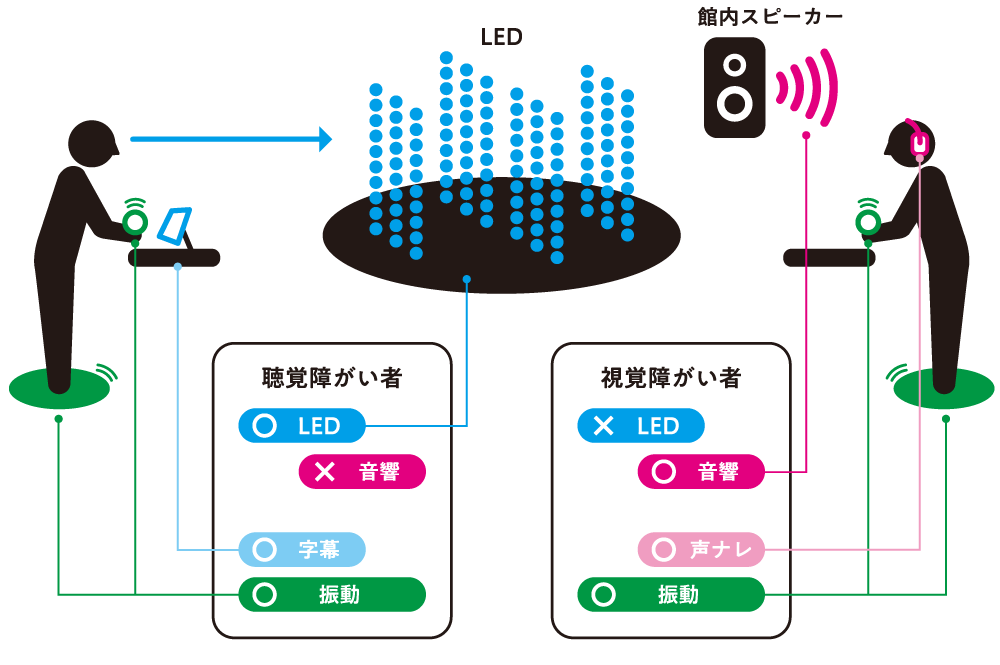

緒方:はい。最初は「音楽が聞こえないなら、音楽を振動で補う」といった感覚を補完するような仮説を持っていましたが、実際に当事者に体験していただくと、なかなかうまくいきませんでした。そこで、「足りない部分を補う」という発想から、「感じている情報を豊かに伝える」へと考え方が変わっていきました。音が聞こえない場合には光の情報と振動を同期させて実在感を高め、光が見えない場合には音声ガイドと振動を連動させて、頭の中に映像が浮かぶような体験設計にしました(図1)。そう考えると、必然的に、感覚によって振動の作り方も異なります。最後は、それぞれの当事者の方に会場に来てもらって、「すごくよくなった」と言われ、「間違っていなかった」と安心しました。

図1 アクセシビリティゾーンにおける情報の流れ。聴覚に障がいのある方、視覚に障がいのある方、それぞれに体験が用意されている。感覚を補完するのではなく、生命感や躍動感といった体験の本質的な価値や豊かさ(Feeling)が、それぞれのあり方で感じられるよう、身体や感覚の特性に合わせてデザインされている。

—今回の制作を通じて、感じたことを教えてください。

小山:来場者から「音が聞こえなくても、音楽が聞こえるようだった」「視覚がなくても、生命の力強さを感じた」といった感想をいただき、触覚が単なる補助ではなく、感動と共感を生む表現手段として活用できると確信しました。

緒方:感覚の違いに合わせて体験を設計することで、同じ空間での感動を語り合える可能性を感じました。通常の展示では、ここまでできないかもしれませんが、万博という機会がその実現を後押ししてくれました。実際にやってみてとても勉強になりましたし、こういった手法がほかの展示や施設へ広がるきっかけになればと思います。

いのち動的平衡をあらゆる人に届ける

福岡 伸一

Shin-Ichi Fukuoka

生物学者・作家。1959年、東京生まれ。京都大学卒および同大学院博士課程修了。ハーバード大学研修員、京都大学助教授などを経て青山学院大学教授。米ロックフェラー大学客員教授。2025年大阪・関西万博で、テーマ事業「いのちを知る」を担当、シグネチャーパビリオン「いのち動的平衡館」をプロデュース。

大阪・夢洲にて、大阪・関西万博(EXPO2025)が開幕した。会場には未来都市がこつ然と出現したかのようなユニークな建物群が立ち並んでいる。

私は、テーマ事業プロデューサーとしてパビリオン「いのち動的平衡館」をつくった。万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。未来に向けて、いのちをめぐる諸問題をみんなで考えようというのが、今回の万博の意義である。

「動的平衡」は私の生命論のキーワード。秩序あるものは、必ず無秩序に向かう。「エントロピー増大の法則」である。生命はこれにあらがっている。あえて自らを壊しつつ作り直すことによって、エントロピー増大に抵抗しているのだ。これが「動的平衡」である。いのちは流れの中にある。

パビリオンの外観は、一枚の薄い膜がふわりと大地に降り立ったような柔らかな構造。細胞が今まさに分裂しようとしている瞬間にも見える。内部には一本の柱もなく、建物自身のバランスと張力によって自立している。動的で生命的な建築をめざした。

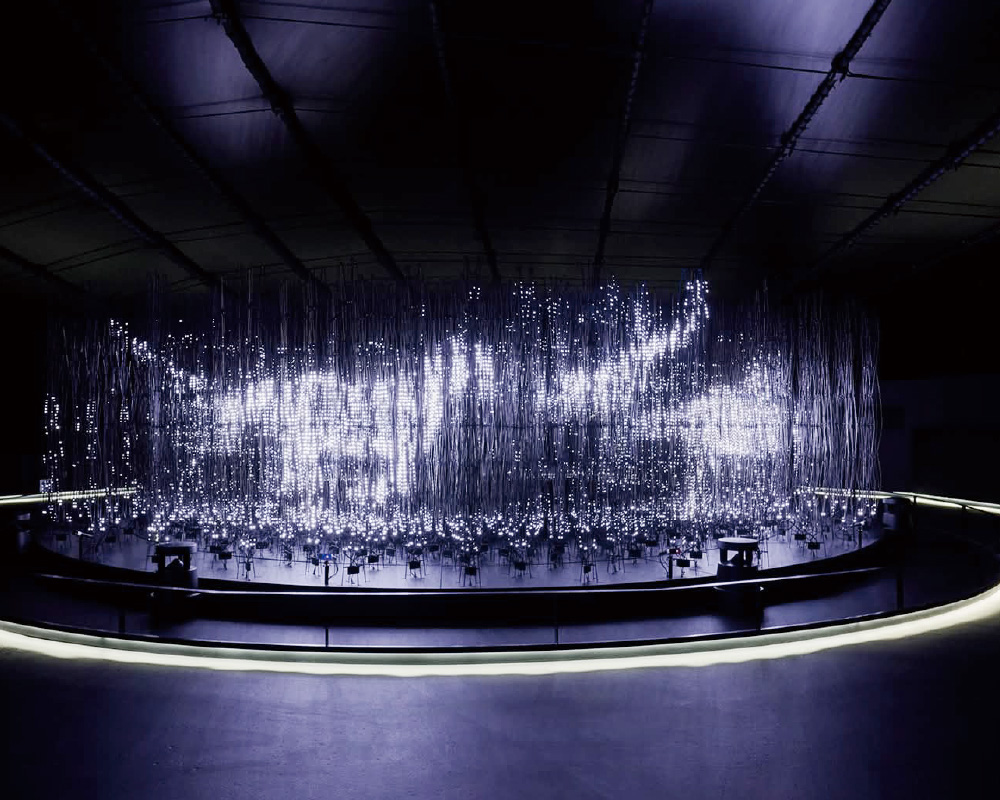

パビリオンの中の暗い空間にあるのは、幾多の繊細な光の粒が明滅する、立体シアターシステムである。ここで進化の生命絵巻が展開される。弱肉強食や優勝劣敗のように、闘争の歴史だと思われがちな生命進化は、実はむしろ共生や協力といった利他性によってもたらされた。これは、現代の分断や対立あるいは環境問題を考えるためのメタ視点となる。

本パビリオンには、アクセシビリティゾーンを特別に設け、視覚、聴覚、触覚の補助装置によって展示を体験できる工夫をした。ぜひあらゆる人にいのち動的平衡の意味を感得していただきたい。

発行日 2025年7月1日

発 行 NTT株式会社

編集長 渡邊淳司(NTT 上席特別研究員)

編 集 矢野裕彦(TEXTEDIT)

デザイン 楯まさみ(Side)