近年、VR技術の発達とともに、視覚・聴覚に次ぐ第3の感覚として、「触覚」が大きな注目を集めています。触覚研究の現在、未来、そして、触覚技術の社会での受容について「ハプティックデザイン」というキーワードから、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科准教授 南澤孝太先生に伺いました。

触覚技術を解放する

どのようなきっかけで触覚の研究を始められたのですか?

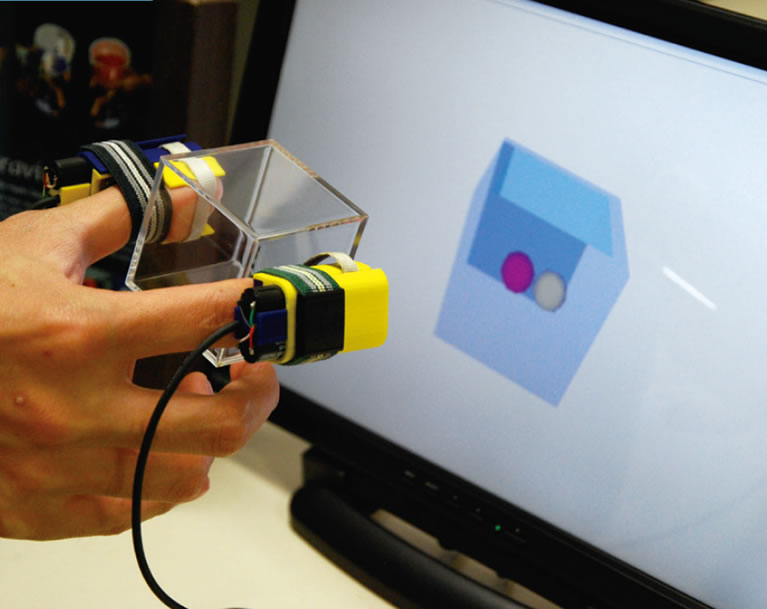

南澤: 私は2005年に修士として舘研究室(東京大学大学院情報理工学系研究科)に入りました。当時、研究室は、愛知万博にテレイグジスタンス(注1)ロボットを出展していて、私はそのロボットのための触覚技術を担当していました。そこでは、メカニカルな機構を使って、いかに触覚を再現、提示するかという話になるのですが、それをやっていた時に感じたのは「これは誰が使う技術だろうか?」ということでした。そのロボットは片手でも一千万円ぐらいするんです。もちろん、ロボットは災害現場で使われたり、重要な役割があるとは思うのですが、やはりこれが多くの人に広がることはないというところがあって。当時はちょうどWiiとかKinectが出始めた頃で、触覚技術をもっといろんな人が使える状況が作れたらいいなと考えて、修士の研究テーマは「なるべく簡単な触覚ディスプレイを作ろう」ということにしました。そこで制作したのが「Gravity Grabber」(2007年:注2)です。指先をベルトでちょっと締め付けるだけで、そこには存在しない物を持った感覚や、その物の「重さ」までも提示することが可能です。結構簡単に触覚ディスプレイを作ることができたのです。

※1 Telexistence。バーチャルリアリティの一分野であり、操作者があたかも別の場にいるかのように感じながら、操作などをリアルタイムに行う環境を構築する技術。

※2 詳細は研究室ウェブサイト参照 http://embodiedmedia.org

Gravity Grabber(2007年)空のケースを傾けると、それに合わせて指先のベルトが締まり、ないはずのボールの振動や重さを感じる。

触覚技術を多くの人に提供するには?

南澤: 「Gravity Grabber」は、機構としては簡単なので、展示会では数千人に体験してもらえます。ただし、機構のメンテナンスなどをできるのは、自分だけだったんです。多くの人に提供するためには、そもそもこういった技術を扱える人自体を増やす必要がありました。そこで始めたプロジェクトが「TECHTILE toolkit」(2011年)です。子供でも扱える触覚の記録と再生のツールを作って、いろいろな人に配り始めました。アーティストやデザイナー、あるいは教育者、美術館のキュレーター、とにかくクリエイティブな活動に関わる人に対して、これをばらまいてみるとどうなるか、やってみたんです。その結果、それぞれの活動領域において「どのように触覚を使えるか」という話ができるようになり、テクノロジーとしてではなく、コンテンツとしてどう表現するのかという話に発展してきました。さまざまな作品が作られて企業のR & D やプロダクトデザインの部署に納入されるなど、Arduinoが電子工作をクリエイターに解放したときと同じように、触覚技術をクリエイターに解放することができてきたと感じています。

TECHTILE toolkit(2011年)触感を記録・再生するためのツールキット。簡単な操作で子供でも扱える。ハード/ソフトウェアの制作方法、さまざまな触感の記録データも公開されいる。

ハプティックデザインへの誘い

なぜ触感の“デザイン”を考えるようになったのでしょうか?

南澤: 2015年に、ゲームクリエイターの水口哲也さんと、全身がゲームの中に没入する全身触覚ボディースーツを作ったんです。そのころから、ゲームやVR、それ以外にもさまざまな領域において、触感をデザインすることには需要があるんじゃないかと思い始めました。今は、触感デザイン(=ハプティックデザイン)のデザインメソッドというものを、多様な業界に広げる活動を展開しようとしています。

ハプティックとは「身体的な触覚」という意味ですが、ハプティックデザインという名前を聞くと、皮膚の表面をどうするかといったことを想像しがちです。でもそれだけではなく、僕が「ハプティック」という言葉を口にするとき、意識としては、「そこにそのものがある」とか、「それを自分がとらえる」とか、そういう感覚を指しているんです。触覚ディスプレイで、いかにテクスチャを出すかということは大事ですが、それ以前に、そこに「そのものがある」という感覚、例えばコップを持つとき、それがザラザラしているかどうかを感じる以前に、「ここにコップを持っている自分がいて、それを握りしめている」という実感のほうが先にくるじゃないですか。触覚の話をしていると、実はその事実を忘れてしまっているんじゃないかと感じるようになったのが、きっかけです。

ハプティックとは「身体的な触覚」という意味ですが、ハプティックデザインという名前を聞くと、皮膚の表面をどうするかといったことを想像しがちです。でもそれだけではなく、僕が「ハプティック」という言葉を口にするとき、意識としては、「そこにそのものがある」とか、「それを自分がとらえる」とか、そういう感覚を指しているんです。触覚ディスプレイで、いかにテクスチャを出すかということは大事ですが、それ以前に、そこに「そのものがある」という感覚、例えばコップを持つとき、それがザラザラしているかどうかを感じる以前に、「ここにコップを持っている自分がいて、それを握りしめている」という実感のほうが先にくるじゃないですか。触覚の話をしていると、実はその事実を忘れてしまっているんじゃないかと感じるようになったのが、きっかけです。

つまり、手に限らない触覚という意味ですね。

南澤: そうですね。皮膚は身体全体にあります。触覚を体全体に広げると、自分が何かを感じているとか、抱きしめられているとか、包み込まれているといった感覚があります。また例えば、「歩いている」ということもハプティックだと思っています。われわれは無意識で足裏の触感をコントロールして歩いているし、走っているわけです。なので、そういった動物としてもっと根源的なこと、物を持つとか食べるとか、そういうプリミティブなところに、実は触覚が寄与しているはずです。

その上で「ハプティックデザインというジャンルでデザインするものは何か」と考えると、テクスチャではなくて、むしろ体験とか、経験とか、記憶なのではないかと思うわけです。例えば、子供が抱きしめられたときの安心感みたいな話かもしれないし、自分がスポーツしているときの体を動かす感覚かもしれない。あるいは、自転車に乗れるようになったときのバランスが取れるようになった感覚かもしれません。そういう感覚をいかに実体験として再現できるか、というところにハプティックデザインが広がっていくのではないかというのが、僕の最近の捉え方なんです。今、触覚ディスプレイ研究者とか、ロボット研究者だけではなくて、プロダクトデザイナーやアスリートなど、それぞれが持っている知識やノウハウを「いかに体験をデザインするか」という視点からまとめ直してみると、そこにハプティックデザインのガイドラインのようなものが生まれてくるのではないかと期待しています。

その上で「ハプティックデザインというジャンルでデザインするものは何か」と考えると、テクスチャではなくて、むしろ体験とか、経験とか、記憶なのではないかと思うわけです。例えば、子供が抱きしめられたときの安心感みたいな話かもしれないし、自分がスポーツしているときの体を動かす感覚かもしれない。あるいは、自転車に乗れるようになったときのバランスが取れるようになった感覚かもしれません。そういう感覚をいかに実体験として再現できるか、というところにハプティックデザインが広がっていくのではないかというのが、僕の最近の捉え方なんです。今、触覚ディスプレイ研究者とか、ロボット研究者だけではなくて、プロダクトデザイナーやアスリートなど、それぞれが持っている知識やノウハウを「いかに体験をデザインするか」という視点からまとめ直してみると、そこにハプティックデザインのガイドラインのようなものが生まれてくるのではないかと期待しています。